“雙十一”購物調查:性價比、服務好被提及率最高 綜合體驗好是硬實力

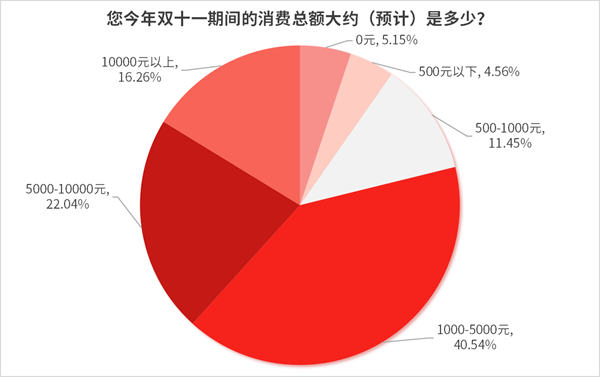

一年一度的“雙十一”購物節已經落下帷幕,大家都花了多少錢?買了哪些商品?喜歡在哪些平台購物?疫情后的消費理念有什麼變化?人民在線近日以線上問卷調查為主,線上線下共同推廣的方式發起了一項關於雙十購物情況的調查。回收問卷兩千余份。該調查數據顯示,近八成受訪者今年“雙十一”的消費金額超過1000元,有16.26%的人表示已花上萬元。

消費人群關鍵詞:女性、中青年1000+

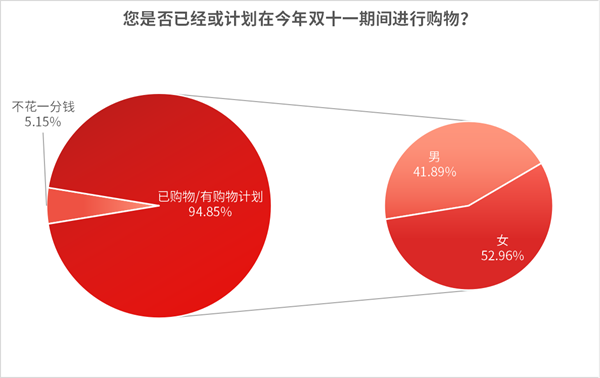

女性依然是今年“雙十一”的消費主力。根據問卷調查結果,已購物或有購物計劃受訪者中女性所佔的比例為52.96%﹔5.15%的受訪者表示,這個“雙十一”不花一分錢。

在已購物/有購物計劃人群中,43.90%的人年齡在25-34歲,34.51%的人年齡在35-44歲,合計佔比近八成,中青年是本次“雙十一”的消費中堅力量。

消費金額方面,四成受訪者表示花費在1000-5000元,22.04%受訪者的消費區間在5000-10000元,16.26%受訪者的費用在10000元以上,消費總額在千元以上的受訪者達到78.84%。

消費商品關鍵詞:日用品、傳統文化、品質消費

在受訪者的購物清單上,“食品飲料及生鮮”“家庭清潔/紙品”和“家居產品”名列前茅,分別佔比59.35%、54.19%、52.63%﹔往年的“消費大戶”服裝/鞋帽也排名靠前,佔比43.41%。日用品成為“雙十一”的網購熱選物品。

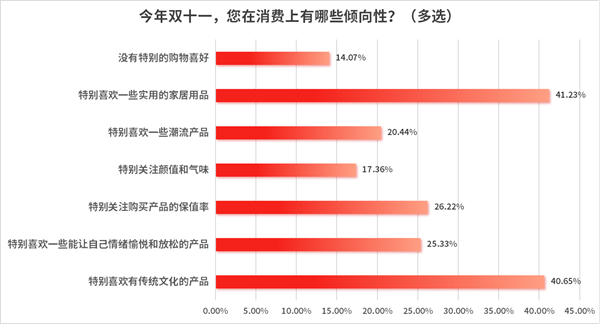

數據顯示,41.23%的受訪者傾向於購買一些實用的家居用品,比如收納產品。隨著國貨品牌的崛起,帶有傳統文化特色的產品越來越受到消費者的青睞,本次有40.65%的受訪者表示會想要購買。

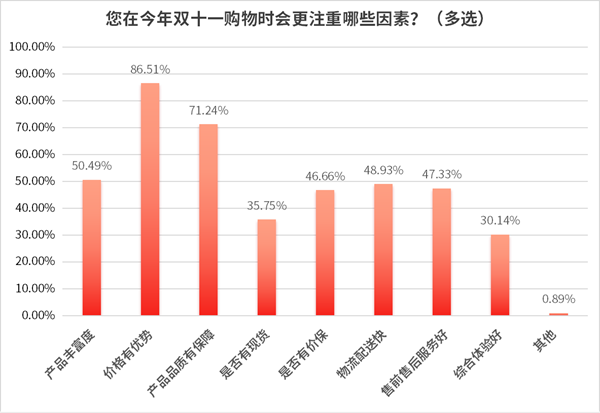

“價格有優勢”和“產品品質有保障”是受訪者在今年“雙十一”看重的兩點。但與此同時,產品豐富度、物流配送時效、售前售后服務質量和價保服務也是受訪者關注的重點。調查結果顯示,受訪者們追求的價格優勢並不是一味地追求低價,而是越來越注重價格和服務之間的平衡,品質消費成為一種新趨勢。

消費平台關鍵詞:拼價格、拼服務、拼綜合實力

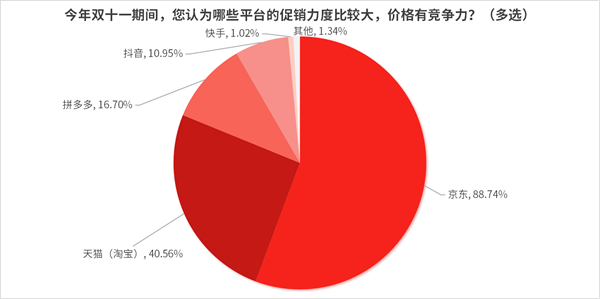

各平台今年都不約而同地打出“低價”戰略,比如阿裡宣布核心目標是“全網最低價”、京東喊出“真便宜”、抖音電商推出“官方立減”。到底哪個平台的優惠力度更受到消費者認可呢?統計數據顯示,京東被大多數受訪者認為是促銷力度比較大、價格有競爭力的平台,天貓(淘寶)也獲得四成受訪者認可。

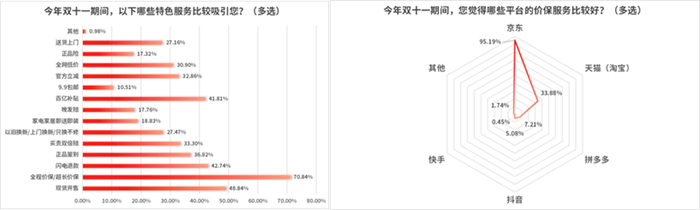

與價格相關的"全程價保/超長價保"成為今年吸引受訪者的特色服務,被超七成的受訪者選擇,在數據上"一馬當先"。以京東11.11全程價保為例,消費者不用擔心買貴,所購商品如果出現降價,點擊"一鍵價保"立享差價退回,並且全程價保時間從10月23日20點持續到11月13日24點,部分品類的商品還享受30天、90天等超長價保。

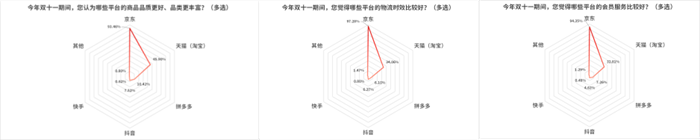

除特色服務外,本次還選取商品品質與品類、物流時效以及會員服務三個常規項作為調查內容。

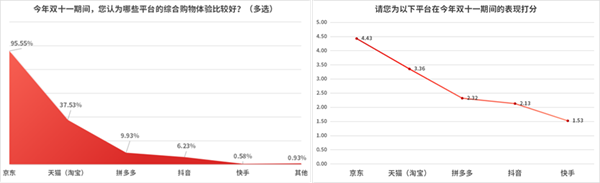

調查中,大多數受訪者對京東給予好評,並打出4.43的高分﹔天貓(淘寶)的綜合購物體驗好評率和表現得分雙雙排名第二﹔拼多多和抖音不相上下,兩項指標都比較接近。

今年“雙十一”期間,京東、天貓(淘寶)等是受訪者們進行購物的主要平台。

消費理念關鍵詞:性價比、意願強、理性謹慎

談及如何描述今年“雙十一”時,“性價比高”高居榜首,超七成受訪者認為用它形容貼切﹔再加上,關鍵詞中還出現了“價保”、“便宜”和“省錢”,可見價格優勢仍是撬動消費者的不二法門。同時,“價保”“服務好”“省心”等詞的上榜也從側面再次印証了品質消費的大趨勢。

調查問卷顯示,40.42%的受訪者表示今年“雙十一”已經(計劃)比往年花更多的錢,30.28%受訪者的消費金額與往年基本持平,另有29.30%的受訪者稱將控制、減少“雙十一”的花費。整體來看,受訪者們今年“雙十一”的消費熱情不減,消費意願仍然強勁。

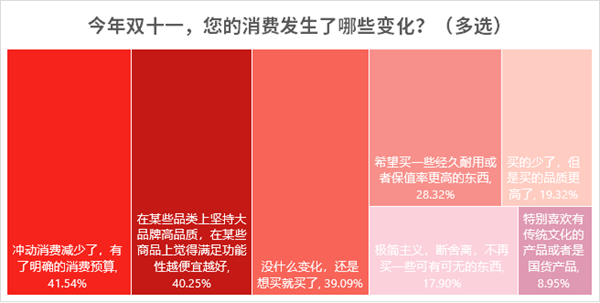

今年“雙十一”,超六成受訪者的消費習慣發生了改變。比較多(佔比41.54%)的人表示,沖動消費減少了,有了明確的消費預算。差不多比例(佔比40.25%)的受訪者稱,在某些品類上堅持大品牌高品質,在某些商品上覺得滿足功能性越便宜越好。“少且精”和“斷舍離”也成為一些人的行為准則,分別佔比19.32%、17.90%。在一定程度上可以看出,受訪者們的“雙十一”消費理念總體趨向於理性,奢侈浪費、沖動消費等變少了,以崇尚科學、適度節約為代表的消費新風尚日益形成。

消費是拉動經濟增長的重要引擎,三季度以來,我國的消費恢復態勢更趨明顯,如何讓老百姓敢花錢、想花錢、願花錢成為推動消費市場持續復蘇的關鍵。以“雙十一”為代表的購物節正好提供了“天時”,而“地利”與“人合”則需要政府、平台、商家以及消費者等多方共同創造。特別是在消費者趨於理性、追求品質的當下,需要提升優質產品和服務的供給,才能充分激發居民消費熱情,讓購物節不止於“狂歡”而是成為供給升級、消費擴容的新機遇。

關注公眾號:人民網財經

關注公眾號:人民網財經

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

微信掃一掃

微信掃一掃

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量