智行天下 “點亮”未來——2024世界智能產業博覽會掃描

“海”有遠洋勘探巨輪深海探秘,“陸”有仿生機器人能歌善舞,“空”有無人駕駛飛行器翱翔天際……置身國家會展中心(天津),仿佛未來就在身邊。

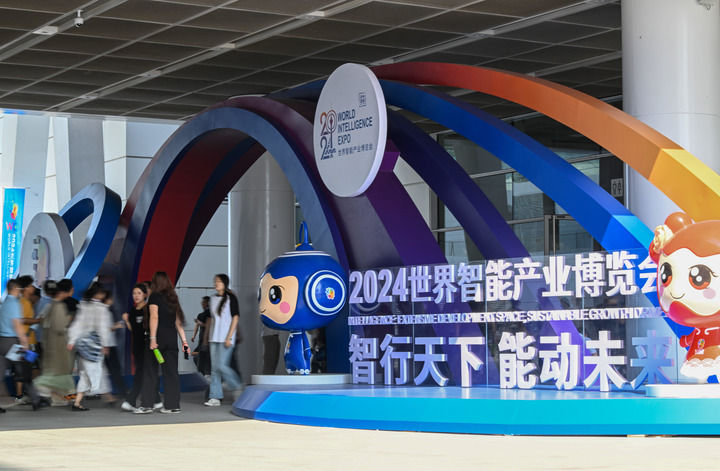

聯動津渝兩市資源,以“智行天下 能動未來”為主題的2024世界智能產業博覽會20日在天津拉開帷幕,集中呈現全球智能科技領域最新成果。當前,以智能科技產業為引領的現代化產業體系日益壯大,新質生產力呼之欲出。記者在現場探訪發現,人工智能與實體經濟深度融合,推動傳統產業加速向高端化、智能化、綠色化邁進,對未來的期許已經照進現實。

創新成果加速涌現

6月20日,與會者在國家會展中心(天津)參會。新華社記者 孫凡越 攝

人工智能如何為城市賦能?博覽會現場,參展商天津城投集團給出了答案。

天津城投集團副總經理劉軍說,集團正在推進城市智慧光網等重大新型基礎設施項目的建設。該項目以既有中心城區和高速公路沿線通信管道資源為基礎,全面盤活存量資產,敷設光纜並搭建智慧運營管理平台,提升智慧城市設施能級。同時,打造“智慧高速”“智慧停車”等一批數字化應用和智慧化改造典型場景,為智慧城市建設夯實“數字底座”。

在相隔不遠的國家電網展區,天津電力供應鏈智慧園區沙盤上,數台自動導引車在“園區”中忙碌而有序地穿梭,形象展示如何全流程自動完成物資檢測程序。隨著智能科技介入后,園區物資的檢測配送效率提升了4倍。

本屆博覽會共設立智能網聯汽車、智能制造等10大主題展覽區,展覽總面積達10萬平方米,參展企業和機構超過550家,涵蓋了智能產業前沿熱點領域。

這是在博覽會現場拍攝的一款智能網聯汽車平台架構(6月20日攝)。新華社記者 孫凡越 攝

“人工智能技術有望替代人類的部分腦力勞動,為行業分工體系、區域經濟增長,注入新的變革力量。”中國科學院副院長吳朝暉指出。

人工智能是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量,是新質生產力的重要引擎。

科學技術部副部長龍騰介紹,我國高度重視人工智能發展,早在2017年就發布實施《新一代人工智能發展規劃》,支持天津、重慶等地建設國家新一代人工智能創新發展試驗區。同時,發布《新一代人工智能治理原則——發展負責任的人工智能》和《新一代人工智能倫理規范》,將倫理道德融入人工智能全生命周期,有序推進人工智能立法。

政策護航,人工智能發展風起雲涌。博覽會期間,南開大學中國式現代化研究院和中國新一代人工智能發展戰略研究院聯合發布報告顯示,截至2023年6月,我國人工智能核心產業規模達到5000億元,人工智能企業數量超過4400家,全球排名第二。

南開大學經濟研究所所長劉剛認為,近年來,我國智能領域通過自主創新、前沿引導,以市場需求為牽引,探索出了一條屬於中國智能創新的發展模式。

6月20日,與會者走入國家會展中心(天津)參會。新華社記者 孫凡越 攝

新賽道醞釀新機遇

新賽道裡有乾坤。本屆博覽會上,不少參展企業立足人工智能加速新賽道探索,為推動新時期高質量發展注入新動能。

隨著生成式人工智能橫空出世,人工智能步入以大模型開發為主導的發展階段。本屆博覽會上,百度文心一言、阿裡雲通義等40余個知名大模型集體亮相,全面展示圖文生成、多模態處理、參數規模擴展以及賦能新質生產力的成效。

工業和信息化部賽迪研究院數據顯示,2023年,我國生成式人工智能的企業採用率已達15%,市場規模約為14.4萬億元。專家預測,到2035年,生成式人工智能有望為全球貢獻近90萬億元的經濟價值,其中我國佔比將超過三分之一。

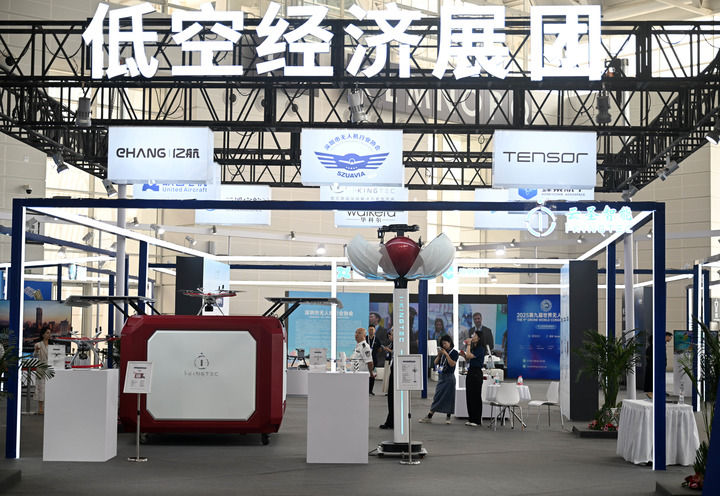

低空經濟整合多項前沿智能科技,前景備受期待。在博覽會現場,多款形態不一的飛行器令人眼花繚亂。

6月20日,參觀者在博覽會上參觀一架飛行器產品。新華社記者 趙子碩 攝

“這是我們的‘聖·寶蓮燈’全自主無人機巡檢系統。”從一株盛開的“蓮花”中央,天津雲聖智能科技有限責任公司公關總監陳芳芳拿出了一隻機身僅有水杯大小的無人機,“它可以在全自動機場裡進行電池和吊艙的自動更換。在執行巡檢任務時,續航時間不小於47分鐘,可實現7公裡最大作業半徑的巡視覆蓋。”該款無人機巡檢系統已在電力、消防、林業等領域得到廣泛應用。

6月20日,與會者參觀天津雲聖智能科技有限責任公司展區展出的“聖·寶蓮燈”全自主無人機巡檢系統。新華社記者 孫凡越 攝

《中國低空經濟發展研究報告(2024)》顯示,2023年,中國的低空經濟規模已經達到5059.5億元,增長率高達33.8%。預計到2026年,這個規模能突破萬億元,達到10644.6億元。

6月20日,參觀者在博覽會低空經濟展團參觀。新華社記者 趙子碩 攝

新賽道孕育新機遇。工業和信息化部副部長單忠德表示,信息技術、數字技術、智能技術等賦能新型工業化成效顯著,智能芯片、算法框架、大模型等關鍵核心技術不斷突破,智能網聯汽車、人形機器人、低空裝備等產品加速迭代,智能工廠、智能車間等新模式、新業態不斷涌現。

換擋提速“點亮”新未來

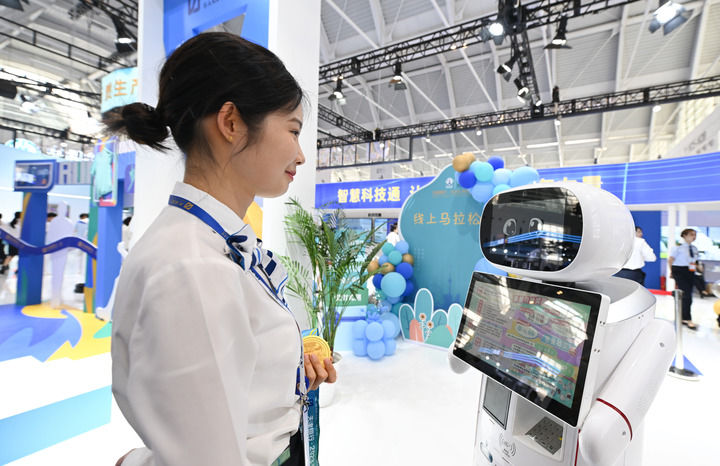

憨態可掬的大白機器人片刻便沖調出一杯香氣濃郁的咖啡﹔自然語言大模型“小北健康”和“小雅醫生”日常問診有模有樣……博覽會上展示的創新應用場景令人向往。

6月20日,與會者在博覽會上參觀一款仿真人形機器人。新華社記者 孫凡越 攝

與會嘉賓中國科協全國委員會委員、91科技集團董事長許澤瑋認為,從技術創新到產業應用,從政策扶持到市場培育,我國智能產業展現出了強大的生命力和廣闊的發展前景。

6月20日,與會者品嘗機器人沖調出的咖啡。新華社記者 孫凡越 攝

隨著全球人工智能領域的深度變革,今年的政府工作報告中提出開展“人工智能+”行動,人工智能與產業的融合發展迎來換擋提速新階段。

與會嘉賓認為,現階段,我國人工智能行業主要以應用層企業為主,技術層和基礎層企業數量佔比不高,要布局戰略性、前瞻性的人工智能基礎研究和關鍵技術攻關,實現源頭和底層技術的創新。

6月20日,與會者在博覽會現場與機器人對話交流。新華社記者 孫凡越 攝

博覽會發布的報告顯示,從人工智能企業技術層次分布看,應用層企業數量最多,達到2650家,佔比為61.47%﹔其次是技術層企業,數量為1233家,佔比為28.60%﹔基礎層企業428家,佔比為9.93%。

這是6月20日在博覽會上拍攝的中科曙光展區的一台人工智能服務器。新華社記者 趙子碩 攝

“未來產業不是空中樓閣,結合技術積累、深厚產業基礎等因地制宜、因時制宜,更易形成引領性競爭力。”劉剛表示,全球人工智能領域競爭十分激烈,我國需不斷推動人工智能與實體經濟融合,進一步發揮“超級平台”等的帶動引領作用。

科技的跨越式發展令人興奮,背后的風險隱患也不容忽視。“如今的大模型能夠完成圖像語音視頻融合生成,這種‘真實的虛假’帶來的數字空間虛假信息蔓延,是我們在社會治理方面亟需面對的挑戰。”國家超級計算天津中心應用研發首席科學家孟祥飛說。

“智能化是一個戰略性的博弈,需要久久為功,慢不起,也急不得。”中國電子信息產業集團有限公司董事長曾毅也認為,應用是牽引技術發展的根本,除了算力、算法外,還要將應用和技術發展結合起來,更好推動產業發展,賦能技術的進步。

中國科協主席萬鋼表示,要充分發揮我國產業鏈完善,需求規模大,產業配套全,應用場景多的優勢,來推動人工智能與實體經濟緊密結合。加大與保障優質數據的開放力度,有序推動公共數據資源的開放利用,實現提升民生福祉的公共數據開放、共建、共享。

文字記者:毛振華、宋晨、梁姊、宋瑞、白佳麗

視頻記者:李帥

海報設計:盛瑞麗

編輯:王黎、郝亞琳、劉蓮芬、逯陽、魏海 、王晶晶

統籌:黃小希、何雨欣

關注公眾號:人民網財經

關注公眾號:人民網財經

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

微信掃一掃

微信掃一掃

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量