黑洞是如何“長”大的(瞰前沿)

|

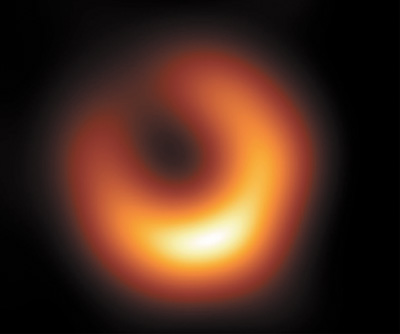

人類首次拍到的黑洞照片。 |

|

恆星級黑洞示意圖。 |

|

中等質量黑洞與超高速星示意圖。 |

|

超大質量雙黑洞示意圖。 |

黑洞,又一次成為熱議話題。2024年度“中國科學十大進展”發布,“發現超大質量黑洞影響宿主星系形成演化的重要証據”入選。

“高冷”的黑洞,總不缺乏熱切的關注目光。黑洞的背后有什麼?自身不發光的黑洞,如何被“看見”和“聽見”?黑洞會引發“時空漣漪”嗎?對黑洞的好奇和認知,牽引著人類對宇宙“進化”的無限好奇。當我們凝視黑洞,看到的不僅是宇宙奇觀,更是人類求索的勇氣與不斷刷新的科技標尺。

——編 者

人類為什麼要研究黑洞?

宇宙中,有一類天體是通過“吃”來長大的。它就是黑洞。

長久以來,黑洞一直是科學領域的熱點之一。霍金曾多次就黑洞研究與人打賭,全輸了,成為科學史上的趣談。2019年,事件視界望遠鏡發布首次給星系M87中心黑洞拍的照片,外形酷似甜甜圈的黑洞引發公眾熱議﹔2016年、2020年,黑洞研究兩獲諾貝爾物理學獎。

黑洞是如何“誕生”的?又是如何“長大”的?它如何與周圍的宇宙環境相互作用?

這一系列問題,我們統稱為黑洞的形成和演化——這是天文學的重大課題。按照體重,天文學家把黑洞分成三種類型:幾倍到幾十倍太陽質量的恆星級黑洞、星系中心幾百萬倍太陽質量以上的超大質量黑洞,以及介於二者之間的中等質量黑洞。接下來,讓我們一起走進黑洞“成長記”。

從“恆星葬禮”,到宇宙“巨無霸”,黑洞幾乎與宇宙中所有的劇烈爆發事件相關,卻又因其神秘性讓人難以理解。從愛因斯坦的紙筆推演開始,黑洞研究就像一場跨越百年的宇宙解謎游戲。

在解謎的過程中,技術的發展是人類最大的助力。引力波探測器讓我們“聽聲辨位”,捕捉黑洞並合的“時空漣漪”﹔事件視界望遠鏡則像一台“宇宙相機”,成功拍下了黑洞的“剪影”。

人類為什麼要研究黑洞?黑洞研究與我們的生活密切相關:WiFi技術的誕生,最初是為了傳輸黑洞數據﹔引力波探測中的激光干涉技術,如今應用於地震預警、精密制造和醫學成像……

黑洞不僅是宇宙的謎題,更是人類探索未知的象征。盡管前路漫漫,但幸運的是,我們已經“看見”“聽見”了黑洞,在揭開宇宙隱藏奧秘的路上,不斷前行。

銀河系內究竟有多少恆星級黑洞?

想象一下:一顆比太陽重20多倍的恆星,在生命末期像一顆膨脹到極限的氣球,“砰”的一聲炸掉“外衣”,如煙花一樣照亮宇宙,這就是超新星爆炸。而恆星的核心——如果高於3倍太陽質量,便會在引力作用下,迅速坍縮成一個連光都無法逃脫的“囚籠”,恆星級黑洞由此誕生。

第一顆被發現的恆星級黑洞是位於天鵝座的Cygnus X—1。按照恆星演化理論,銀河系中有數千萬例黑洞,並且質量越小,數目越多。但目前為止,銀河系內僅確認了不到50例黑洞,其中3—5倍太陽質量的小質量黑洞是缺失的(稱為“黑洞質量間隙”)。這意味著,目前的黑洞樣本可能有很大偏差,我們需要搜尋黑洞並建立大樣本,研究它的質量分布。

黑洞非常小,自身不發光,如何找到它們?

天文學家發展出了很多方法,包括X射線方法(探測黑洞吸積伴星物質發出的X射線)、引力波方法(探測兩顆黑洞互相繞轉發出的引力波)、視向速度方法(探測伴星繞黑洞轉動造成的多普勒運動)、天體測量方法(探測伴星繞黑洞轉動造成在天球位置上的周期性變化)、引力透鏡法(探測黑洞經過背景恆星前面造成恆星光度的變化)等。

這些年,黑洞的搜尋與測量方面有了不少進展。2024年,蓋亞望遠鏡發現了目前為止銀河系最大的恆星級黑洞GaiaBH3(33倍太陽質量)﹔我國天文學家利用郭守敬望遠鏡發現了置信度最高的位於質量間隙的小黑洞G3425(3.6倍太陽質量),說明小質量黑洞可以存在,填補了黑洞質量分布的缺失環節。

中等質量黑洞在哪裡?

中等質量黑洞的起源,說法紛紜。

它可能來自很多恆星級黑洞的並合,通過小“種子黑洞”的“聚沙成塔”實現質量的增加﹔也可能來自宇宙早期第一代恆星的坍縮,或者大質量氣體雲跳過恆星階段的直接坍縮。

因為沒有確切存在的証據,中等質量黑洞常被稱為“缺失的一環”。天文學家曾經通過測量球狀星團各個半徑處的視向速度彌散曲線,結合數值模擬來判斷中等質量黑洞的存在。但這種方法,無法排除星團中心是一群恆星級黑洞和中子星的可能。

2025年,我國天文學家通過軌道回溯,發現一顆超高速星是從星團M15中被甩出去的,這只能來自中等質量黑洞撕開密近雙星的引力彈弓效應,這打通了中等質量黑洞存在証據鏈的最后一環。此外,2018年,天文學家利用黑洞潮汐瓦解恆星的方法,在一個球狀星團中証認了一例中等質量黑洞,這也是目前搜尋沉寂黑洞的新興方法。

引力波也在發現中等質量黑洞方面作出了重要貢獻。2019年,激光干涉引力波天文台和室女座引力波天文台發現了一例85倍和66倍太陽質量黑洞的並合事件,並合后的黑洞質量是142倍中等質量黑洞,是目前發現的最小中等質量黑洞。

如何從“種子黑洞”長成超大質量黑洞?

當宇宙還很年輕時,超大質量黑洞就已經存在了。

超大質量黑洞可能以中等質量黑洞為“種子黑洞”,通過不斷並合或吸積周圍的氣體,實現質量的多量級提升。對於那些非常活躍的、正在瘋狂“暴飲暴食”的超大質量黑洞,人們常稱其為活動星系核或類星體。

超大質量黑洞的形成需要黑洞經過數億年到數十億年的持續吸積。但近些年來,人們不斷地在宇宙早期發現新的黑洞。2015年,我國天文學家發現了中心黑洞質量約為120億倍太陽質量的超亮類星體,是當時人類發現的遙遠宇宙中發光最亮、中心黑洞質量最大的類星體,紅移為6.3,相當於宇宙大爆炸后8億年左右。2024年,韋布望遠鏡確認星系GN—z11中存在活躍的超大質量黑洞,其紅移為10.6,相當於宇宙誕生后4.3億年。在如此短的時間內,超大黑洞是如何快速“吃胖”的?這是目前天文學的重大未解之謎。

超大質量雙黑洞,也是有趣的天文現象。在宇宙的演化過程中,存在大量的星系並合事件,我們可以想象,很多並合后的星系中會存在兩顆超大質量黑洞,它們在非常近的距離上互相繞轉。它們在旋進並合過程中會輻射納—微赫茲引力波,而發現納赫茲引力波是國際物理學和天文學領域競賽的焦點之一。2023年,我國天文學家利用天眼望遠鏡發現了具有納赫茲引力波特征的信號,表明我國納赫茲引力波研究與國際同步,達到領先水平。

(作者單位:中國科學院國家天文台)

《 人民日報 》( 2025年04月12日 06 版)

關注公眾號:人民網財經

關注公眾號:人民網財經

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

微信掃一掃

微信掃一掃

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量