人形機器人“跑”出未來

|

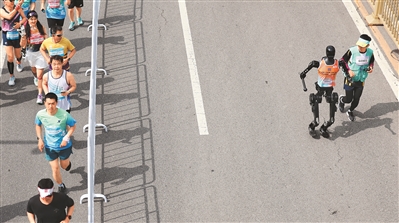

參賽選手與天工隊選手天工Ultra(右二)在2025北京亦庄半程馬拉鬆暨人形機器人半程馬拉鬆賽中。 |

|

小頑童隊選手鬆延動力N2在比賽中沖向終點。 |

近日,全球首個人形機器人半程馬拉鬆賽在北京舉行。在21.0975公裡的賽道上,人類與機器人首次實現“共跑”,來自高校、科研機構、企業的20支機器人隊伍參賽。

20支隊伍最終隻有6支隊伍完賽。人形機器人跑半馬有多難?“約21公裡的長距離測試以及不間斷奔跑,對機器人的多項技術都是巨大挑戰。”北京經開區管委會副主任梁靚說,本次大賽秉持“參賽即勝利,完賽即英雄”的理念,“畢竟這不僅是一場比賽,更是一個測試驗証平台”。

一場比賽,映射一個新興產業的技術突破與創新圖景。當前,人形機器人正加速走出“炫技秀場”,邁入工廠、實驗室甚至家庭的想象空間,成為具身智能風口下最受矚目的“新物種”。

創新腳步更快

作為唯一一個未更換機器人的完賽隊伍,奪冠的“天工Ultra”機器人無疑是此次比賽的明星。去年4月,這款機器人的早期版本,實現了全球首例純電驅全尺寸人形機器人的“擬人奔跑”。

“我們不僅要讓機器人‘跑起來’,更要讓它‘跑得穩、跑得遠’。”天工隊發言人魏嘉星介紹,為參加此次半馬,團隊攻克了本體的穩定性、輕量化設計、關節長時間運動易發熱等硬件難題,還通過優化運動控制算法進一步增強了關節協調運動能力、步態協調能力和復雜地形通過能力。“此次參賽的機器人,搭載了全新的通用具身智能平台‘慧思開物’,實現對周邊環境的實時感知和運動規劃執行,最高峰值速度可達12千米/時。”他說。

為了適應長距離奔跑,續航是一個關鍵因素。開跑約50分鐘,海派兄弟隊名為“小海”的參賽機器人,第一個進入位於賽道2.5公裡處的機器人補給站,更換電池后重新起跑,全程用時不到1分鐘。

為了讓機器人“換電不掉電”,在運行狀態下也能更換電池,該團隊專門設計了雙電池供電結構和智能電源切換邏輯。“在實驗場景,若換電池需重啟系統,會中斷調試進程,甚至影響數據連續性。”該團隊負責人告訴記者,這一技術突破不僅保障了比賽續航,更將成為實驗室長期測試的重要支持。

行者二號隊來自上海。10年前,他們開發的“行者一號”機器人,曾不間斷行走了134公裡,創造了足式機器人行走最遠距離的世界紀錄。“為了參與此次比賽,機器人從結構到算法都進行了升級。”行者二號團隊負責人李清都介紹,此次參賽的“行者二號”機器人,可以實現6小時動態續航,機器人採用肌腱(繩)驅動機制,在增加負載的同時有效降低了自身重量。

速度與耐力的雙重考驗,催生出更多創新實踐。來自小頑童隊的鬆延動力N2機器人第二個沖線,由於其1.2米的身高和健步如飛的跑姿,被網友親切地稱為“小孩哥”。

據了解,成立於2023年9月的鬆延動力(北京)科技有限公司,此次派出了“旋風小子”和“小頑童”兩支參賽團隊,並全部完賽。鬆延動力創始人姜哲源介紹,團隊成員主要都是95后,在一年半的時間裡實現了多款機器人的研發。

比賽已經結束,創新的腳步卻從未停歇。“所有參賽團隊在比賽中解決的一個個技術問題,都代表著中國人形機器人產業新一輪的創新實踐和突破。”魏嘉星說。

產業布局加速

從春節至今的兩個多月裡,社交媒體上時常出現人形機器人的爆款視頻,刷新人們對具身智能的認知。

具身智能,是近年進入公眾視野的新詞匯。它強調智能系統與身體的緊密結合,通過身體與環境的交互來實現智能行為。人形機器人是具身智能的典型應用形態之一。在今年全國兩會上,政府工作報告明確將建立未來產業投入增長機制,培育包括具身智能在內的未來產業。

一些工廠、大學、科研機構、人工智能公司等正在率先使用人形機器人。

優必選最近發布的視頻裡,在極氪汽車工廠,兩台高1.72米的機器人Walker S1面對面站著,它們同時向對方點了點頭,隨后張開手臂,協同搬運一個長1.2米、寬50厘米、高40厘米的物料盒。

“機器人的工作效率約為熟練工人的70%。”樂聚公司創始人冷曉琨說,目前已進入車廠實訓的機器人“夸父”,干不了像打精密螺絲等高級技工承擔的復雜工作,而是干繁重、泛化性強、高度重復的活,如搬運大小、顏色、重量、尺寸各不相同的箱子,分揀不同形狀的零配件等。

暫未打算讓機器人進工廠的宇樹科技,近期在京東、速賣通等海內外電商平台陸續“上新”。宇樹產品有兩類:四足機器狗主要面向C端消費者,人形機器人主要面向開發者。

宇樹市場總監黃嘉瑋表示,去年宇樹人形機器人銷售到100多個國家與地區,核心用戶是大學、科研院所、科技AI公司等。用戶在宇樹硬件上做二次開發。

全國多地圍繞人形機器人的產業布局在加速。目前,北京、上海、深圳、重慶等10余個地方政府已建立和籌備建立產業基金。

北京航空航天大學機器人研究所名譽所長王田苗表示,長期以來機器人開發以編程為基礎,2022年AI大模型問世,能模擬人類的大腦,具有泛化遷移等能力,推動人形機器人這一新物種的發展。

在沈陽新鬆機器人自動化股份有限公司總裁張進看來,推動人形機器人發展的最大力量是新一代人工智能,讓人形機器人擁有“大腦”,逐步具備泛化能力。

“大腦”尚需升級

人形機器人主要由“大腦”“小腦”和“本體”三部分協同支配。以讓人形機器人接一杯水為例——要拆解指令、識別環境、規劃路徑,就要求“大腦”具備多層級決策能力﹔要完成走、拿、倒、遞等具體動作,則需“小腦”精准控制。

今年以來亮相的一些產品,展現了機器人關鍵技術的提升。春晚表演的宇樹機器人,被認為“小腦發達”,展示出很高的運動控制水平。北京人形機器人創新中心發布的“慧思開物”平台,則試圖構建兼容多本體多場景、具有強大泛化能力的通用軟件系統。

業界認為,當下限制人形機器人發展最大的瓶頸仍是“大腦”。

哈爾濱工業大學計算學部副主任、人工智能學院執行院長張偉男說,在“大腦”方面,海內外還未出現像大模型那樣的突破性產品。軟件方面,面向跨場景的高質量、大規模數據比較缺失。硬件方面,面向機器腦的專用算力芯片還需進一步研發和普及。

近來,人形機器人端茶倒水、在葡萄上穿針等視頻在社交媒體廣泛傳播,不少人由此認為:很快可以買一台機器人當保姆了。多名業界專家對此態度謹慎。

北京鋼鐵俠科技有限公司創始人張銳的團隊,2021年入選參與中國宇航員人形機器人項目。他坦言,相比進太空,人形機器人進家庭的難度更高、周期更長。因為家是一個復雜的環境——可能有老人、小孩和貓狗﹔不同地面的平整度、摩擦力不一,人形機器人行走時有傾倒風險。他認為,未來進入家庭的人形機器人不能是現有機械、電子結構的堆疊,而要借助新材料形成新一代的肌肉、骨骼。

在冷曉琨看來,未來進入家庭的人形機器人,必須像家電一樣便宜、像博士一樣聰明。他說,機器人的成本降低只是時間問題,但怎麼把AI智能運用到本體上,是研究的難點。

(綜合本報及新華社電 本報記者王昊男、韓春瑤、劉峣,新華社記者熊爭艷、姚玉潔、龔雯、楊思琪、鄭可意、馬曉澄、郭宇靖)

關注公眾號:人民網財經

關注公眾號:人民網財經

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 商務部:一季度我國超大規模市場活力潛力進一步釋放

- 人民網北京4月23日電 (記者孫紅麗)據商務部網站消息,23日,商務部消費促進司負責人談2025年一季度我國消費市場情況時表示,今年以來,各級商務主管部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,大力實施提振消費專項行動,加力擴圍開展消費品以舊換新,擴大服務消費,創新消費場景,消費市場實現平穩開局,我國超大規模市場的活力潛力進一步釋放。 該負責人介紹,一季度,社零總額12.47萬億元,同比增長4.6%,增速比上年全年加快1.1個百分點。…

- 光伏電纜採購技術規范團體標准發布

- 人民網北京4月23日電 (記者孫博洋)記者從中國招標投標協會(以下簡稱中招協)獲悉,在4月18日舉行的“第三屆新能源用電纜產業高質量發展論壇”上,團體標准《發電企業電線電纜採購技術規范 第1部分:光伏發電系統用直流電纜》(以下簡稱《光伏電纜採購技術規范》)發布。 中招協執行副會長、首席專家李小林表示,企業物資採購技術標准的編制實施,能切實破解企業編制採購技術規范重復低效工作,實現採購信息知識經驗共享,並有利於抵制和防范惡性競爭,引導和促進發電企業物資採購提質增效以及標准化建設、集約化管理和數字化轉型,建立並維護開放共享、公平競爭、高誠信度的招標採購市場營商環境。…

- 評論

- 關注

微信掃一掃

微信掃一掃

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量