養老+金融 守護“夕陽紅”(深度觀察·做好金融“五篇大文章”)

——從不同群體看養老金融發展實踐

222

222

點擊播報本文,約

|

大家的家·北京朝陽城心社區內,老人參加社區活動。 |

|

泰康之家·福園養老社區內,護理師陪伴老人聊家常。 |

|

大家的家·北京朝陽城心社區景觀。 |

|

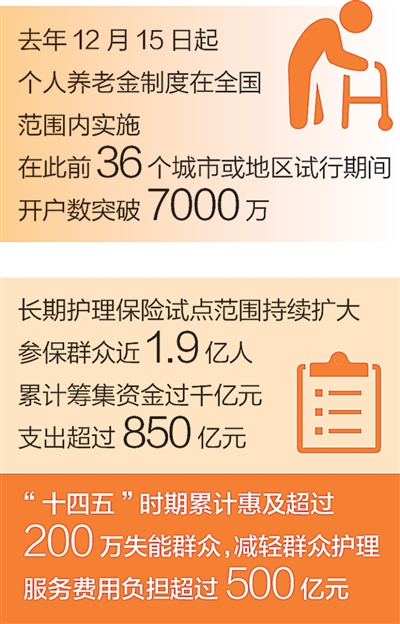

數據來源:國家金融監督管理總局等 |

老年人的就醫養老,是家事也是國事。老人能有好的養老服務,養老金融能發揮重要作用。《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出,“大力發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融”“加快發展多層次、多支柱養老保險體系”。

近年來,相關部門及金融機構不斷健全養老金融體系,有針對性地豐富產品服務供給,加大對健康產業、養老產業、銀發經濟支持力度,不同人群多元化、差異化養老金融需求得到更好滿足。

優化金融產品——

“每個月拿出幾頓下午茶、火鍋的錢,給自己的晚年生活添一份踏實”

“吸氣,呼氣,伸展,感受安定的心境……”

一堂瑜伽課下來,34歲的教練呂樂和學員們微微發汗又倍感放鬆。在這個重慶姑娘看來,從事瑜伽教學既是自己的興趣所在,也有廣闊發展前景。“美中不足的是,作為自由職業者,我收入波動較大,各方面保障不夠充分。”呂樂說。

呂樂說,小時候的經歷,讓她更加認識到養老保障的重要性。“有一年,爺爺查出重病,一家人面臨較大的醫藥費和照護壓力。我感受到為未來生活增添保障十分必要。”她說。

20歲出頭,呂樂便開始投保健康險產品,后來又打算購買一些養老屬性強的產品。當時,想買到稱心如意的商業養老險卻不容易。

“傳統養老險往往有一定保費‘門檻’,交費周期和金額也比較固定,對我來說並不合適。”她說。

專屬商業養老保險給了她新選擇。“2021年,重慶成為首批專屬商業養老保險試點城市。保險代理人向我介紹,相關產品最低100元即可投保,每個月交多交少自己把握,還可選擇終身領取保險金,我覺得很靈活。”呂樂說,專屬商業養老保險推出當年,她便購買了一份中國人保推出的相關產品。目前,她已累計交納保費約10萬元。

“如今長壽老人越來越多,每個人都可能有很長的‘明天’。從年輕時起,掙多掙少,每個月拿出幾頓下午茶、火鍋的錢,給自己的晚年生活添一份踏實。”呂樂說。

呂樂的經歷既反映年輕人保障意識提高、提前規劃養老,也是養老金融產品不斷創新優化、精准補齊短板的生動寫照。

“在政策設計上,專屬商業養老保險重在探索滿足新產業、新業態從業人員等的養老需求。在政策宣介中,相關部門和有關行業協會開展合作,重點向網約車司機、快遞員等群體普及有關政策。”金融監管總局重慶監管局人身險處處長金艷芳說。

從試點到常態化經營,專屬商業養老保險服務覆蓋面不斷擴大。去年10月,金融監管總局辦公廳發布《關於大力發展商業保險年金有關事項的通知》,提出發揮專屬商業養老保險交費靈活、資金安全、支持長期年金領取等特點,打造具有基礎性保障功能的養老金管理工具。目前,專屬商業養老保險累積養老准備金規模超百億元。

通過互聯網,相關產品服務觸角不斷延伸。“設計更加靈活的養老金融產品普惠性凸顯,有助於提升年輕人、新市民等提前規劃老年生活的意願,拓展養老金融服務覆蓋面。”螞蟻保壽險業務部總經理梁泳說,今年以來,螞蟻保平台搜索“養老金”“養老保險”的用戶數同比增加22.3%﹔截至8月末,今年90后投保養老險人數同比增長14.9%。

個人養老金制度在全國范圍內實施,去年末開立賬戶人數已經超過7000萬人﹔商業養老、健康保險積累准備金11萬億元……近年來,各類金融機構服務我國多層次、多支柱養老保險體系建設不斷取得新成效,養老金融產品日益豐富,為百姓充實養老“錢袋子”提供了更多選擇。

銀發經濟方興未艾,養老金融大有可為。“堅持守正創新、分類施策,針對人群特征、業務類型、產業特點等制定差異化政策。引導推動銀行保險機構依托自身優勢,積極發展各類養老金融業務,積極探索滿足多樣化養老需求。”金融監管總局相關司局負責人說。

加快完善制度——

長護險“解決了失能患者家庭實際困難”

按摩、擦洗、敷藥……清晨,在吉林省長春市一家養老機構,護理員杜軍正在悉心照料73歲的重度失能老人孫大爺。

“在護理員精心照顧下,這兩年,老人精神頭一直不錯。”孫大爺外孫女張女士探望老人時說,“在專業養老機構進行照護,我們要承擔一筆不小的經濟支出。了解到長期護理保險政策后,我們及時申請,每個月2000多元的保險賠付幫我們減輕了壓力,用較低支出讓外公得到專業護理,解決了失能患者家庭實際困難。”

除了機構養老,不少老年人傾向於在家度過晚年。天津市濱海新區漢沽街道的劉大爺高位截癱,選擇居家養老的他,也享受到長護險創新服務帶來的“利好”。

“老人戀家,但兒女們照護老人並不專業,費力又做不到位。得知天津市推行長護險親情照護服務,能為參保的失能老人家屬提供專業培訓和實踐培訓,我們就到家附近的長護險服務站點,申請參與了2個月的照護培訓。許多家屬掌握了專業照護技能,能更好照護老人生活起居。”劉大爺的兒子劉杰說。

第五次中國城鄉老年人生活狀況抽樣調查顯示,我國失能老人數量約為3500萬。據測算,到2035年,我國失能老人數量將達到4600萬。提升失能老人生活質量、緩解家庭照護負擔是民之所盼。2016年,我國開展長期護理保險制度試點。黨的二十屆三中全會《決定》提出,改善對孤寡、殘障失能等特殊困難老年人的服務,加快建立長期護理保險制度。這是積極應對人口老齡化的重要舉措,也是社會保險體系補短板的重大制度安排。

長期護理保險如何運行?北京大學中國保險與社會保障研究中心主任鄭偉說,從試點城市實踐看,各地通常依托醫保基金、個人賬戶劃撥等進行籌資,由商業保險公司負責辦理,與專業養老機構合作提供照護服務。長期失能人員通過評估鑒定后,可享受到基本生活照料及相關醫療護理的資金或服務保障。

政策實施成效如何?國家醫保局數據顯示,長期護理保險覆蓋近1.9億人,累計籌集資金過千億元,支出超過850億元,數百萬人享受到相關待遇。

業內人士表示,長護險切實減輕了家庭照護負擔。據了解,廣西南寧市長護險項目為被照護人員平均每年減少護理支出超2萬元﹔一家大型保險機構在辦的成都長護險項目抽樣調查顯示,失能人員照護經濟負擔降低約44.3%。

惠及失能老人的同時,長護險也發揮著促產業、穩就業功能。

“您現在能自己穿衣服嗎?”“如廁需要人幫忙嗎?”……每次對失能老人進行上門評估,長春市長護險評估員王奕歡都要仔細觀察、詢問老人生活狀況,並通過手機移動端及時錄入有關信息,判定老人失能程度。

科學、公正、高效的評估,既是失能人員及時享受待遇的有力保障,也是確保資金安全使用的重要閘門。為此,當地長護險經辦機構持續優化長護險評估全過程管理,建立主要由醫學護理方面專業人員組成的服務團隊,按照現場查體、錄制視頻等流程對參保人進行評估。

國家醫保局數據顯示,“十四五”時期,49個試點城市長期護理保險拉動社會資本投入相關產業超過500億元,長期護理保險定點服務機構超過了8800家,護理服務人員達到30萬人,成為銀發經濟新增長點。

長護險試點也發揮著示范效應。各地積極完善普惠保險產品體系,並將長期護理責任納入保障范圍。例如,中國人壽壽險江門分公司主承保的“邑康保”,覆蓋50家當地照護服務機構,入住機構的失能老人能享受到每月500元的補助。

“國家醫保局將繼續會同有關部門加快建立適應我國基本國情、制度逐步覆蓋全民、政策規范統一的長期護理保險制度,進一步織密織牢民生保障安全網。”國家醫保局副局長李滔說。

增加服務供給——

“社區養老離家人近、有煙火氣,我不覺得孤單”

清早,來到廣東省深圳市福田區福保街道桂花苑社區養老服務機構,2000平方米的地方,護理室、活動室、圖書室、社區飯堂等一應俱全,干淨整潔,舒適溫馨。10多位老人正在做早操,動動手、抬抬腿、拍拍背。

“早上做做操,下午到小區院子裡晒晒太陽,閑暇時到小圖書室翻翻書﹔一日三餐能享受政府補貼,午餐、晚餐每頓自付10多元,吃得還不錯﹔身體不舒服時,有專業護理人員照護,心情不好時,和她們聊聊天、談談心。這裡的生活蠻舒心的。”家住附近的劉奶奶說,“更重要的是,社區養老離家人近、有煙火氣,我不覺得孤單。”

劉奶奶說,幾年前,自己身體自理能力下降,女兒先是在周邊城市物色了一家養老院,但離家太遠。后來聽說家門口就有社區養老機構,實地查看后,當即決定入住,享受到專業照護。

“這裡的護理人員專業、敬業,平時給老人喂飯、清潔都很用心。有一天,母親做夢夢到了我,院長馬上安慰母親,並打通微信視頻讓母親和我通話。第二天一下班,我立馬煲了湯帶來看望母親。這讓我覺得踏實、放心。”劉奶奶的女兒鄭女士說。

劉奶奶入住的這家機構,是中國人壽與深圳市福保街道共同探索推出的普惠型嵌入式社區養老服務項目。相關部門在政策、資金及人員配備等方面給予支持,街道、社區協助資源整合、服務聯動,共同為老人營造有溫度、有尊嚴的養老環境。該養老機構採取開放式運營,老人既可選擇長住,也可在這裡接受短時照護、用餐等,滿足不同老年群體需要。

“豐富社區養老服務供給,符合百姓實際需求,同保險業職責和保險資金投資特點也十分適配。近年來,保險業參與養老機構建設運營的實踐日益豐富,未來還有望發揮更大作用。”國壽社區健康養老管理(深圳)有限公司負責人李大為說。

在居家養老方面,金融機構也在積極探索服務模式。平安集團融合北大醫療康復服務標准,聯合40多家康復護理服務提供商及行業內產學研專家,打造居家養老“護聯體”,建立“標准—系統—服務—履約”閉環,助力解決居家養老服務經營主體服務水平參差不齊、缺少第三方評價等難題﹔太平人壽浙江分公司整合優質市場資源,為當地老年客戶提供就醫協助、康復理療、上門照護、適老改造等居家養老服務。

“養老既要充實‘錢袋子’,也要能獲得優質服務。這就要求保險機構等在創新養老金融產品的同時,通過多種方式擴大優質養老服務供給,助力家居適老化改造,探索優化給付模式,為老年人帶來更便捷、高品質服務體驗。”中國社會科學院保險與經濟發展研究中心副主任王向楠說。

加大資金保障——

“低成本信貸資金有力支持了養老院建設”

實現老有所養、老有所為、老有所樂,離不開高質量的養老事業和養老產業。推進基本養老服務體系建設,大力發展銀發經濟,金融發揮著重要作用。

在廣東省佛山市順德區善耆家園養老院,康復中心、日間托養、學習娛樂場地和醫藥室等功能設施周到完善,養老院還與附近三甲醫院開通了綠色就醫通道,提供專家上門巡診等便捷就醫服務,目前有數百位老人在此養老。

“善耆家園養老院是多元主體參與的創新養老項目,按照‘政府主導、社會捐贈建設、市場化運作、盈利循環發展’模式運營,建設用地由當地政府劃撥,建設資金則由基金會向社會籌集,通過‘慈善+商業’方式降低養老院建設運營成本。”廣東省德耆慈善基金會理事長胡興民說,在社會資本支持方面,銀行信貸發揮了重要作用。

“善耆家園養老院建設規模較大,邊建設邊募資,前期存在較大資金缺口。中國農業銀行分支機構發放7000萬元信用貸款,定價低於5年期以上LPR(貸款市場報價利率),低成本信貸資金有力支持了養老院建設。”胡興民說。

在低成本信貸資金及社會捐贈等助力下,養老院實現合理減少收費,讓更多老人享受到優質且性價比較高的養老服務。“多元主體參與、金融機構支持,有效實現養老機構公益屬性和可持續發展的平衡。隨著養老需求增加,善耆家園計劃建設新項目。”胡興民說。

為實施積極應對人口老齡化國家戰略提供高質量服務,是金融機構深化金融供給側結構性改革的題中之義。“金融機構應積極探索對養老產業的全方位支持,加強產品供給和創新力度,提升金融同業合作水平。”上海金融與發展實驗室主任曾剛說,商業銀行在服務個人和公司客戶、產業項目等方面具有優勢,保險機構具備專業的長期投資能力,基金和証券公司在權益類投資方面有優勢,不同類型機構應發揮各自所長,同時深化協同合作,更好助力養老事業和養老產業發展。

此外,一些金融服務養老事業產業發展的堵點難點也亟待破解。例如,業內人士指出,不少養老服務機構採取租賃物業、輕資產運營模式,缺少合適抵押品,對銀行來說,風險較難把握,給予信貸支持存在一定困難。未來,可進一步完善相關盡職免責制度,同時引入擔保機構,完善風險分擔機制,更好引導金融資源支持養老服務領域。

《 人民日報 》( 2025年11月03日 18 版)

關注公眾號:人民網財經

關注公眾號:人民網財經

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

微信掃一掃

微信掃一掃

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量