兩家“國企”身份存疑 連續3年社保參保數為零

中新網北京7月20日電 (鐘興真)近期,央企密集“打假”引發廣泛關注,中新財經接到舉報稱,中冶吉信健康產業有限責任公司(簡稱“中冶吉信”)和其大股東康和信(大連市)健康醫療管理有限責任公司(簡稱“康和信”)疑似為“假國企”,對此,中新財經記者根據舉報線索進行了核查。

核查諸多公開信息顯示,康和信注冊資金來源不明,社保參保人數為0,股權變更亦存在疑點,康和信工商登記信息中的控股股東為吉林省信托有限責任公司(簡稱“吉林信托”), 但在其官方資料中查不到康和信的身影。吉林信托工作人員表示“沒聽說過”這一子公司。法律專家表示,從現有信息看,康和信和其持股99.58%的中冶吉信的國企身份確實存疑。

企業查詢平台顯示為“國企”

根據國務院國資委網站顯示,國有企業,是指國家對其資本擁有所有權或者控制權。

中新財經注意到,在企查查、愛企查等信息查詢平台上,康和信和其子公司中冶吉信的企業類型標識中,含有“國有控股企業”或“國有企業”。對於這類標識的確定,平台工作人員表示,平台會進行股權穿透,國資控股50%以上一般就會標識為“國企”。

截圖自企查查。

截圖自愛企查。

天眼查上的康和信股權穿透圖顯示,吉林信托100%持股康和信,而吉林信托的實際控制人是吉林省財政廳。國家企業信用信息公示系統的股東及出資信息也顯示,康和信的股東為吉林信托。另,吉林信托官網顯示,其由吉林省財政廳代表吉林省政府持股97.496%。

康和信股權穿透圖。來自天眼查

截圖自國家企業信用信息公示系統網站

而康和信則為中冶吉信的大股東,注資47700萬元,持股99.58%。中冶吉信另一股東為國有企業中國中冶全資子公司中冶國際,但持股僅0.42%,並未控股。因此,如果從工商信息的表面看,康和信、中冶吉信屬於國有企業吉林信托的子公司、孫公司。

吉林信托官方資料,查不到旗下有“康和信”

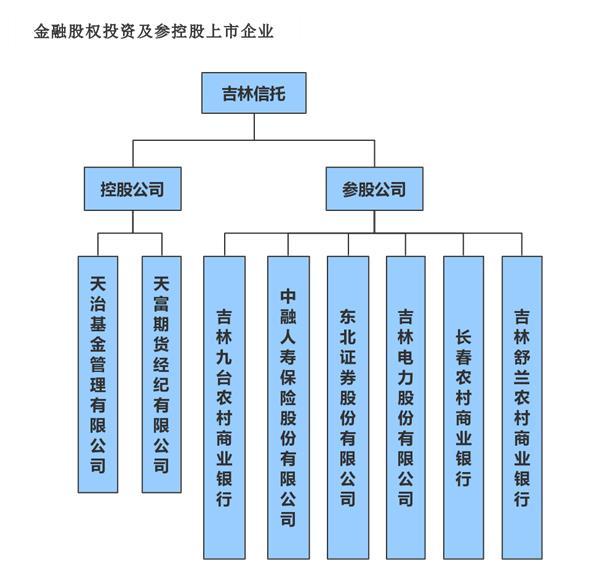

但是,中新財經記者在吉林信托官網披露的組織架構中並未找到康和信這一子公司。在吉林信托公布的2022年度報告中,也沒有找到康和信的名字。

中新財經致電吉林信托詢問康和信是否屬於其子公司,接線工作人員表示,並沒有聽說過有康和信這一子公司。近期,記者數次撥打康和信、中冶吉信的公開電話欲核實,但均無人接聽。

截圖來自吉林信托官網。

根據《信托公司管理辦法》第二十條規定,信托公司固有業務項下可以開展存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資等業務。投資業務限定為金融類公司股權投資、金融產品投資和自用固定資產投資。信托公司不得以固有財產進行實業投資,但(原)中國銀行業監督管理委員會另有規定的除外。

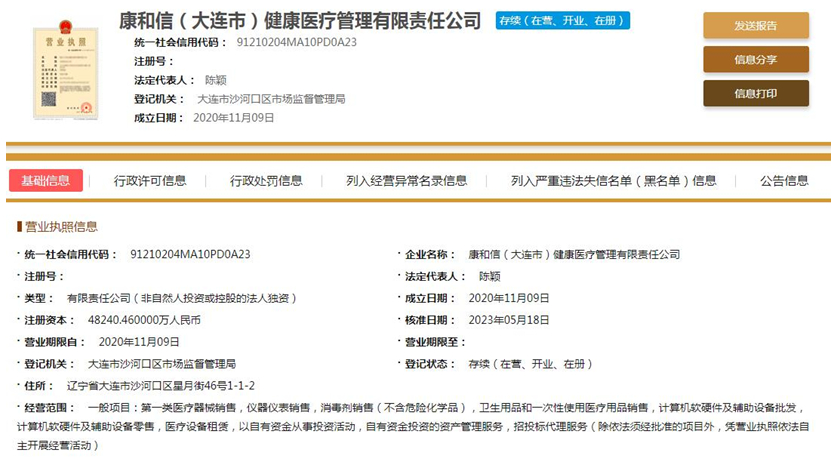

而康和信並非金融類公司,其經營范圍顯示為一般項目:第一類醫療器械銷售,儀器儀表銷售,消毒劑銷售(不含危險化學品),衛生用品和一次性使用醫療用品銷售,計算機軟硬件及輔助設備批發,計算機軟硬件及輔助設備零售,醫療設備租賃,以自有資金從事投資活動,自有資金投資的資產管理服務,招投標代理服務。

截圖自國家企業信用信息公示系統網站

北京岳成律師事務所高級合伙人岳屾山對中新財經表示,信托公司如果使用自有資產對外投資成立子公司,一般限定金融類公司,非金融子公司目前在清理,如果吉林信托使用自有資金成立康和信,那就屬於違規,但是信托公司可以進行股權投資,通過信托計劃投資。

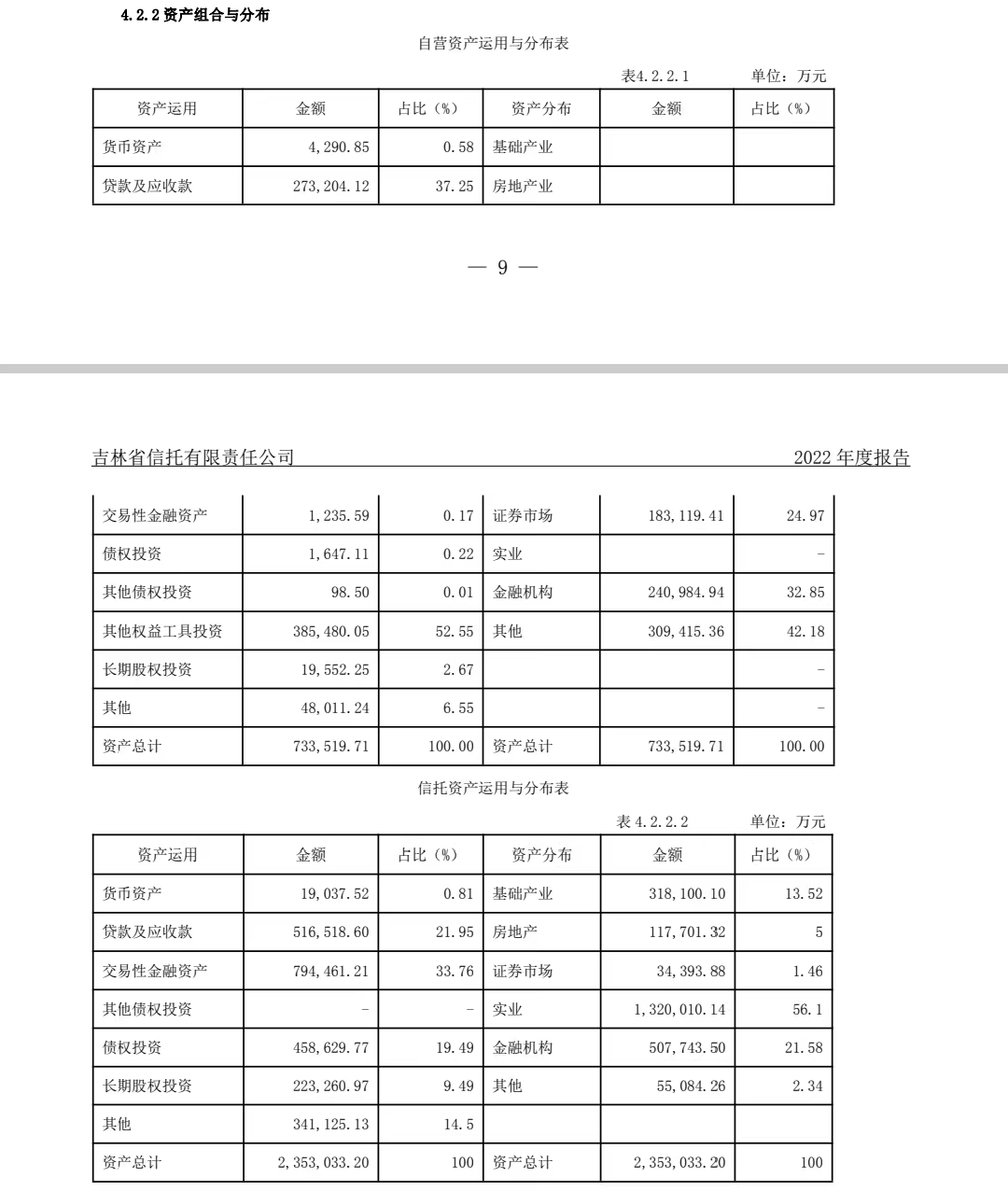

來自吉林信托2022年度報告

中新財經注意到,吉林信托2022年度報告顯示,吉林信托自營資產中,長期股權投資隻有1.95億。這一金額與企查查上顯示的吉林信托對康和信近3.7億的實繳出資額並不匹配。

受訪律師表示,從吉林信托官網披露的子公司信息,以及年度報告裡面的關聯方信息來看,通過現有材料看不出來康和信是吉林信托以自有財產投資的公司。

北京市時代九和律師事務所高級合伙人閆兵認為,如果康和信的母公司是信托公司的話,那麼大概率信托公司應該只是一個通道,屬於執行信托事務的行為,而不是以其自有資產進行投資,“所以把它稱為國企應當是說不合適的。”

康和信參保人員為零,用中間公司完成中冶吉信股權收購

通過國家企業信用信息公示系統、天眼查等平台查詢,康和信2020、2021和2022企業年報顯示,其連續3年的社保參保人員都是0人。

天眼查截圖。

受訪律師對中新財經表示,康和信的年度報告有點奇怪,如果數據屬實,一家注冊資本4.8億元的“國企”,一個社保參保人員都沒有,確實有點異樣。

此外,中新財經注意到,中冶吉信法定代表人、董事長兼總經理付列武,在康和信自2020年11月9日成立后同時擔任康和信的法定代表人、董事長兼總經理,於2021年8月卸任康和信的職務。

在付列武成為中冶吉信和康和信兩家公司一把手的一周之后,康和信就全資收購了一家個人獨資企業北京康養建筑設計咨詢有限公司,被收購的北京康養公司的監事是付列武自己,法定代表人是付紅英,付紅英100%持股北京康養建筑設計咨詢有限公司。

企查查顯示,在2020年11月24日,中冶吉信發生了2次絕對控股股東變更。先是北京康養公司出資2.98億收購吉林信托持有的中冶吉信的全部股份,涉及到的股權份額佔中冶吉信的99.33%。同一天,康和信又出資2.98億收購了北京康養公司持有的中冶吉信的全部股份。隨后,北京康養公司在2022年7月注銷。

企查查截圖。

“真正的國企,收購公司都有一套嚴格的流程。”律師認為,國有企業的股權轉讓是比較復雜的,如果涉及到國有資產的對外轉讓,一般是需要走進場交易流程的,僅從工商變更信息中無法看到其是否已完成相應程序。

法律專家:依據現有資料,康和信的國企身份確實存疑

精通公司法的中國消費者協會理事、北京市消費者法學會副會長吳景明對中新財經表示,依據現有資料,康和信的國企身份確實存疑。其唯一股東吉林信托作為政府部門實際控制的金融公司,有三點存疑的理由:一是現有信息並不能支持它們之間母子公司關系的存在,特別是吉林信托對其100 %持股的資金來源不明確﹔二是吉林信托的投資方向依法應為金融領域,而康和信是非金融公司,是一家以醫療設備為主營業務的企業﹔三是該公司社保參保數為零,有違國企存在的常識。

在吳景明看來,中冶吉信的國企真實身份也讓人懷疑。首先,其最大股東康和信的國企身份就已經沒有充分必要條件支持其成立,那麼康和信的子公司國企的身份肯定就更值得懷疑。其次,其法定代表人、董事長兼總經理付列武曾一度同時又是康和信的法定代表人,其職務身份是否真是政府或其部門指定或委派的,通過什麼程序指定或委派的,應該不難查清。最后,股權轉讓那樣簡單而迅速,有違國有股權轉讓的法定程序。這些關鍵問題的存在都有充分理由質疑其國企身份。

至於涉及“假冒”的概念,閆兵補充道,需要看這家企業到底做了什麼樣的事情。如果企業自己明確宣稱自己是央企、國企,並且與他人訂立合同的話,將涉及一些法律問題。比如,因為其隱瞞了真實情況,給合同相對方造成了誤解,可能會造成民法意義上的重大誤解,構成一個可撤銷的合同。如果涉及獲取資金,最后因履約不能給相對方造成重大損失,也有可能構成合同詐騙,這屬於隱瞞了與簽約相關的重大背景。如果該企業通過間接或者隱晦的方式,沒有否認自己是國企或者央企,給外界這種錯覺,究竟是涉及虛假宣傳還是違法違規,就有待商榷。

假冒國企、假冒央企的行為破壞了市場環境,更觸碰了法律紅線。國務院國資委曾先后公布了三批假冒國企名單。第一批共353家,第二批共175家,第三批共295家。

關注公眾號:人民網財經

關注公眾號:人民網財經

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

微信掃一掃

微信掃一掃

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量