從看不見的微生物到神奇的果蠅

中國空間站拓展科學邊界

|

AI制圖 |

|

2024年4月25日,在中國酒泉衛星發射中心空間應用系統科學實驗樣品制備室,工作人員觀察備份斑馬魚狀況。 |

中國空間站裡,一位小小的“居民”首次現身,為太空生命科學增添了新篇章。近日,科研人員在中國空間站中發現並命名了一個全新微生物物種——“天宮尼爾菌”。這一新發現拓展了人類對微生物多樣性的認知,也標志著中國空間生命科學研究取得的新進展。

從微生物監測到果蠅繁育,從生命科學到材料工程,中國空間站正不斷釋放國家太空實驗室的科研潛能,推動人類認知的邊界向太空延伸。

揭秘太空環境中的“六邊形戰士”

微生物是地球上最古老、最多樣的生命形式之一。雖然體型微小,卻無處不在。從空氣中的懸浮顆粒到土壤深處、從深海極端環境到人體的腸道系統,它們共同構成了一個龐大而復雜的“微生物宇宙”。目前,仍有大量微生物尚未被人類發現、研究和命名,每一次的發現都是一次打開未知世界大門的驚喜。

在空間站這樣一個密閉、特殊、極端的環境中,微生物的世界更是充滿神秘色彩。

此次發現的“天宮尼爾菌”,是在空間站工程航天技術試驗項目支持下完成的。研究團隊聚焦中國空間站長期運營過程中環境微生物的動態變化和安全控制,設計了多批次、全艙段、全景式的居留艙微生物監測任務CHAMP(China Space Station Habitation Area Microbiome Program)。2023年5月,神舟十五號航天員乘組使用無菌採樣擦巾,對艙內表面微生物進行了在軌採樣,樣本被低溫保存並帶回地面。隨后的地面實驗分析中,科研人員通過形態觀察、基因組測序、系統發育分析和代謝特征研究等多學科手段,最終確認這是一種此前未被識別的全新微生物物種。由於這一新物種是在天宮空間站發現的,又隸屬於細胞杆菌科尼爾屬,因此得名“天宮尼爾菌”。

科研人員發現,天宮尼爾菌不僅是一個新面孔,而且具備了強大的太空適應能力。作為一種革蘭氏陽性的產芽孢杆菌,它能夠在微重力、輻射增強、營養稀缺等多重壓力條件下穩定生存。研究顯示,它能夠通過調控杆菌硫醇的生物合成,來精准應對太空中的氧化應激壓力,維持細胞內的氧化還原平衡,從而保障其在極端條件下穩健生長。此外,它還表現出在生物被膜形成、輻射損傷修復等方面的出色能力,堪稱太空環境中的“六邊形戰士”,有望為航天健康保障、生物資源利用、廢棄物處理以及抗菌新材料開發等提供新思路。

建立空間站微生物防控機制

空間站的微生物從何而來?事實上,空間站雖然遠離地球地面,但並非真空無菌的存在。微生物可以通過多種途徑進入空間艙,例如航天員體表或體內攜帶的微生物、設備材料在制造和運輸過程中的附著物、貨運飛船和所搭載物資等,都可能成為空間站微生物的來源。在適宜的溫度和濕度條件下,這些微生物會在艙內緩慢繁殖。

人類要在太空長期生存,必須構建相應的生態系統,不僅要有動植物,也要有微生物。然而,一旦空間站的微生物失衡,也可能帶來潛在威脅。例如,某些致病微生物可能在航天員免疫力減弱時引發感染﹔有的微生物可能腐蝕空間站的關鍵設備,如電纜、電路板等,甚至形成生物膜堵塞管道,影響系統運行安全。有研究顯示,國際空間站上部分微生物在橡膠、金屬鈦、電路板等材料上生長后引發了腐蝕、變形和功能退化,這足以引起人們的警惕。

為此,科學家們建立了一整套完善的空間站微生物防控機制。從定期開展空氣、水源和表面樣本的微生物監測,到開發多種微生物檢測技術,我國科研團隊已構建起適合太空條件的監測網絡,中國空間站在軌穩定運行兩年多來,在微生物免培養法檢測技術方面開展了多項研究和應用。

同時,在微生物防控方面,中國嚴格執行相關標准,對載人航天器密封艙設計、研制、在軌運行等階段的微生物控制提出了明確要求,同時對實/試驗載荷、貨物、航天員等微生物控制作出了相應規定,為空間站的微生物控制提供了依據。

為太空遠航健康保障提供科學依據

中國空間站已全面建成並穩定運行兩年多,安全保障和科研產出成效顯著。截至去年底,中國已在軌實施181項科學與應用項目,上行近2噸科學物資,下行實驗樣品近百種,獲取科學數據超過300TB,包括生命科學領域在內的更多空間科學成果不斷產出,為探索太空環境下的生命規律奠定基礎。

日前,中國空間站第八批空間科學實驗樣品隨神舟十九號載人飛船順利返回地球。此次返回的實驗樣品涵蓋空間生命科學、空間材料科學等25個項目,總重約37.25公斤。其中,生命科學樣品包括人誘導多能干細胞、支氣管上皮細胞、果蠅、蛋白樣品等20類,后續將開展細胞譜系、結構、多組學等分析研究,為人類在太空與地面的健康保障提供理論支持。材料類樣品則涉及鎢基超高溫合金、高強韌鋼、非線性光學晶體、月壤加固材料等,相關成果將助力深空探測和未來載人航天任務。

值得一提的是,首批在軌繁育的果蠅也隨神舟十九號一同返回。果蠅個體小、繁殖快、基因結構與人類高度同源,是理想的模式生物。2024年11月15日,果蠅隨天舟八號貨運飛船進入太空,約一個月的實驗中連續培育出三代果蠅,航天員對每一代都進行了轉移操作和採樣收集,被凍存的果蠅將用於開展基因測序等研究分析。

中國科學院生物物理研究所研究員李岩表示,這項研究是國際首次在空間站設置亞磁環境並探索果蠅的生物學效應,為研究太空環境下生物生殖、發育和大腦、行為的影響提供了重要基礎,也為未來人類太空遠航的健康保障提供了科學依據。

專家介紹,自2022年7月隨問天實驗艙升空以來,空間站內的生命生態實驗櫃相繼開展了擬南芥、線虫、果蠅、斑馬魚等動植物的空間生長實驗,這些實驗有望揭示微重力對生物個體生長、發育與代謝的深層影響,進一步推動人類對生命現象本質的理解。

鏈 接

神舟二十號將完成這些空間生命科學實驗

神舟二十號航天員乘組進駐中國空間站以來,多項任務進展順利。航天員對生物技術實驗櫃內細胞組織培養模塊微生物效應機制研究樣品進行觀測。低溫存儲環境是開展空間生物科學實驗的必要條件,問天實驗艙內的低溫存儲裝置可為空間站提供長期持久的低溫生物樣品保存功能,乘組對其進行了巡視,並完成狀態檢查。

據了解,神舟二十號乘組在軌6個月期間,將持續開展59項空間科學實驗與技術試驗,其中包括“失重性骨丟失及心肌重塑的蛋白穩態調控機制研究”“空間微重力和輻射環境對渦虫再生的影響及作用機制探索”以及“空間微重力對微生物的效應機制研究”等空間生命科學領域的3項科學實驗,渦虫、斑馬魚、鏈霉菌等實驗材料將開展太空實驗。

空間失重環境會導致人類心血管系統出現心律失常、心肌重塑,也會導致骨骼系統出現持續性骨丟失,大大增加骨折風險,這些問題制約著人類的長期太空生存。由中國航天員科研訓練中心、華南理工大學、中國科學院上海技術物理研究所負責的“失重性骨丟失及心肌重塑的蛋白穩態調控機制研究”項目,將利用生命生態實驗櫃的“小型受控生命生態實驗模塊”開展為期約30天的在軌實驗。通過開展空間斑馬魚成魚實驗,研究微重力對高等脊椎動物蛋白穩態的影響,明確蛋白穩態對失重造成的骨量下降和心血管功能紊亂的調控作用,探尋未來人類長期宇宙航行中對抗骨量下降和心血管功能紊亂的防護方法。

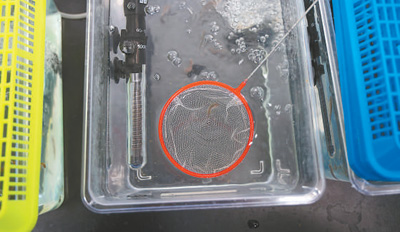

此前,斑馬魚已在中國空間站開展空間科學實驗。2024年4月,神舟十八號載人飛船攜帶4條斑馬魚和4克金魚藻進入“天宮”,在軌成功實現小型二元水生生態系統的穩定運行,實現了我國在空間站培養斑馬魚及在軌產卵的突破。

渦虫是一種擁有強大再生能力的扁形動物,其生命歷程已經超過5.2億年,是生物學研究中常用的動物實驗材料之一。渦虫的組織修復能力十分驚人,即使斷成兩截后,兩邊仍可再生出新的肌肉、皮膚、腸道,甚至完整的大腦。研究渦虫對研究人類細胞克服老化、延緩衰老等具有重要意義。

由山東理工大學負責的“空間微重力和輻射環境對渦虫再生的影響及作用機制探索”項目,是國內首次開展的渦虫空間再生實驗。將利用生命生態實驗櫃的“小型通用生物培養模塊”,研究空間環境對渦虫再生形態發生、生理行為的具體影響,從個體水平進一步認識再生基本機制,研究結果有助於解決人類空間損傷及地面衰老等健康問題。

鏈霉菌廣泛分布於自然環境,在土壤改良、植物促生抗逆、生態系統構建和維持中發揮重要作用,也能產生豐富多樣的次級代謝產物,如抗生素等。

中國科學院微生物研究所負責的“空間微重力對微生物的效應機制研究”項目,將開展空間微重力環境下鏈霉菌的生長、發育分化、生物活性物質合成、種群傳代演替的變化和機制研究,研究具有重要應用價值的微生物活性物質和酶在空間環境下的表達規律,為利用空間環境資源開發微生物應用技術和產品奠定基礎。

(資料來源:中國科學院空間應用工程與技術中心)

關注公眾號:人民網財經

關注公眾號:人民網財經

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

微信掃一掃

微信掃一掃

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量