风口上的生成式AI:深度求索产业变革

无论身处哪个行业,你一定感受到了大模型的热潮。不管是知识管理、对话应用,还是生成代码、设计研发,生成式人工智能(AI)正在深度求索产业变革。

“在模型能力和性价比同步提升的背景下,国内人工智能应用依托丰富生态和成熟流量,正加速在各领域落地。”在采访中,多位行业人士告诉记者,算力和数据是产业发展的基础,那些为用户提供多元化选择和差异化体验的产品和服务,才能在未来发展中站稳“风口”。

热潮不减 走向千行百业

生成式人工智能产品正提高着大众日常的工作生活效率。第55次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2024年12月,我国有3.31亿人表示自己听说过生成式人工智能产品,占整体人口的23.5%;有2.49亿人表示自己使用过生成式人工智能产品,占整体人口的17.7%。

对此,工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林告诉记者,生成式人工智能的应用显著提升了内容创作者的生产力,其背后是深度学习算法,将在更多领域带来广阔的应用前景。

比如,接入生成式人工智能后,医药企业可以优化药物研发流程,提升临床试验效率;新能源汽车的智能座舱,提升了交互体验和服务响应;网络安全企业构建了新一代网络威胁检测系统……

应用场景的丰富,基于我国搭建起较为全面的人工智能产业体系。工信部数据显示,我国人工智能相关企业超过4500家,核心产业规模近6000亿元,产业链覆盖芯片、算法、数据、平台、应用等上下游关键环节。

中信证券计算机行业首席分析师杨泽原向记者表示,国内人工智能发展呈现重视工程优化、应用落地等发展特点,对应形成从硬件算力逐步向软件应用扩散的投资趋势。

三方面看我国人工智能发展成果。 数据来源:工信部、国家互联网信息办公室、第55次《中国互联网络发展状况统计报告》

长坡厚雪 探索中寻求突破

当前,国产大模型并不鲜见,形成了“百模争鸣”的局面。百度、阿里云、华为、腾讯、科大讯飞等公司推出了各自的大模型,如通义千问、盘古、混元和星火等,并向公众开放。

当前,算力不足成为制约生成式人工智能发展的重要因素。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《生成式人工智能应用发展报告(2024)》提到,模型的训练和推理需求在大幅提升。如果无法有效解决算力管理问题,训练成本和效率等一系列挑战将随之而来,将阻碍企业在应用方面的进程。

在盘和林看来,近期引发关注的行业应用,除了蒸馏算法与对生成答案逻辑过程的叙述优势外,更重要的是契合了我国人工智能企业算力不足的现状,既节约了算力资金,也打破了外部对算力的封锁。

“算力和数据是发展的基础。”杨泽原认为,一方面,产业仍在期待高性能、高效率的算力创新,支撑预训练和后训练阶段的模型能力提升,以及应用落地形成的大规模推理需求;另一方面,数据对各阶段的模型训练效果起到决定性作用,发掘数据支撑行业模型发展与落地成为关键命题,数据合成等工程手段是探索的重要方向。

此外,高质量数据集相对缺乏、专业人才培养任重道远、虚假信息及版权纠纷等安全伦理问题面临挑战,也是业界关注的重点。

与“实”俱进 形成差异化发展优势

随着关键技术不断突破,生成式人工智能应用加速落地。国家互联网信息办公室数据显示,截至2024年12月31日,共302款生成式人工智能服务在网信部门完成备案,其中2024年新增238款。这些丰富的产品为用户提供了多元化选择空间和差异化体验。

杨泽原分析,我国在基座文本模型能力上实现持续追赶,且基于工程优化形成了较高的性价比。2024年底以来发布的字节doubao-pro、DeepSeek-V3、MiniMax-01等模型均实现对OpenAI GPT-4o基座能力的追赶,且在API服务价格上具备明显优势。

“在基座模型(basemodel,比如GPT-3.5、GPT4、DeepSeek V3等)之上的强化学习路线方面,全球均处于技术探索阶段。国内DeepSeek、阿里、字节等厂商保持投入,后续依托丰富场景、成熟流量等优势,有望在模型技术上形成差异化发展的优势。”杨泽原说。

盘和林表示,从技术面来说,我国生成式人工智能已经追平了国外的竞争对手;从应用场景来说,我国人工智能应用场景正在不断丰富;从投资趋势看,现阶段大量资本涌向人工智能,将来会向头部企业集中。

对于人工智能模型技术公司而言,杨泽原认为,在基座模型投入门槛持续提升和高质量模型开源的背景下,将加速行业向头部集中,模型降本形成人工智能普惠将成为趋势。“在后续应用落地的背景下,各行业、各场景智能体快速发展将构成产业机遇。”杨泽原说。

有业内人士认为,将算法、数据和企业的产品和服务结合起来,基于实体经济智能化发展的难点堵点形成生成式人工智能产品,也是发展的重要方向。

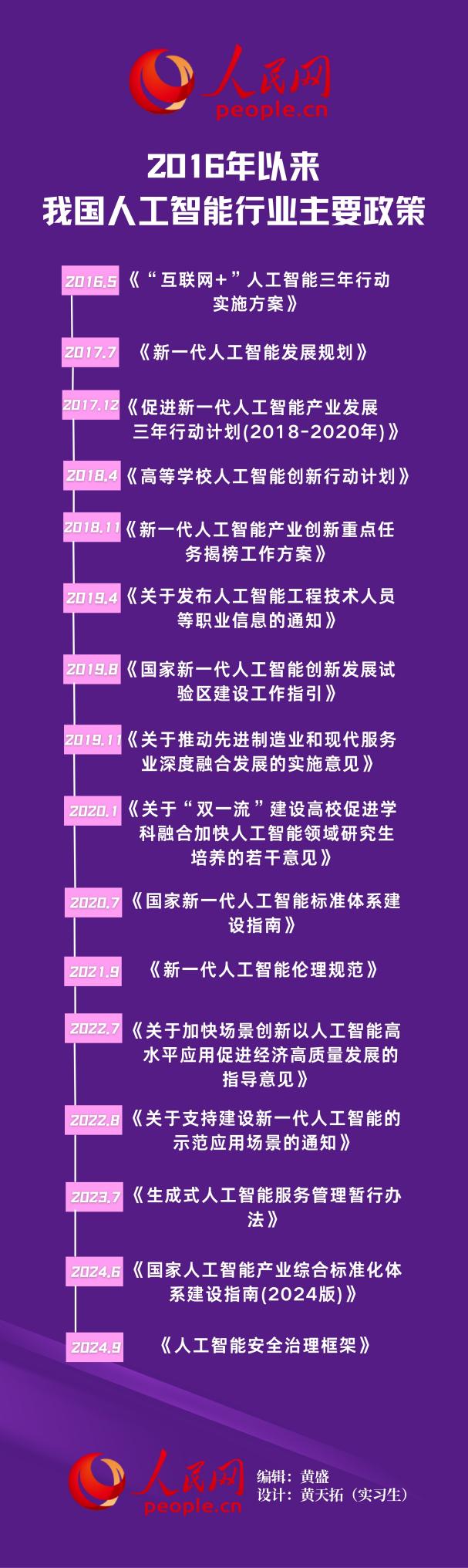

2016年以来,我国人工智能产业主要政策。制图:黄盛、黄天拓

关注公众号:人民网财经

关注公众号:人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读

- 评论

- 关注

微信扫一扫

微信扫一扫

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量