“十四五·十四物”系列报道之四

一台相机里的“蓝蓝天日记”

222

222

点击播报本文,约

王汝春在自家阳台每天进行天空拍摄。受访者供图

清晨8点,阳光透过窗帘,为房间镀上暖色。80岁的摄影爱好者王汝春走向自家阳台,熟练地举起那台边缘已磨出光泽的卡片相机。镜头锁定远方天际线,“咔嚓”——第4000余次快门声响起,新一天的“天空日记”就此定格。

“瞧,又是一个优良天!”望着取景框里清澈的蓝色,老人脸上的皱纹舒展开来。这台陪伴他十一年的相机,不仅是记录工具,更成为测量城市呼吸的“标尺”。

王汝春的拍摄“老伙计”。受访者供图

一切始于2013年那个“看不见远方”的冬天。“那时窗户像是蒙了一层砂纸,整座城市陷入一片混沌”。王汝春回忆道,空气状况促使他萌生念头,“必须把这一切记录下来”。

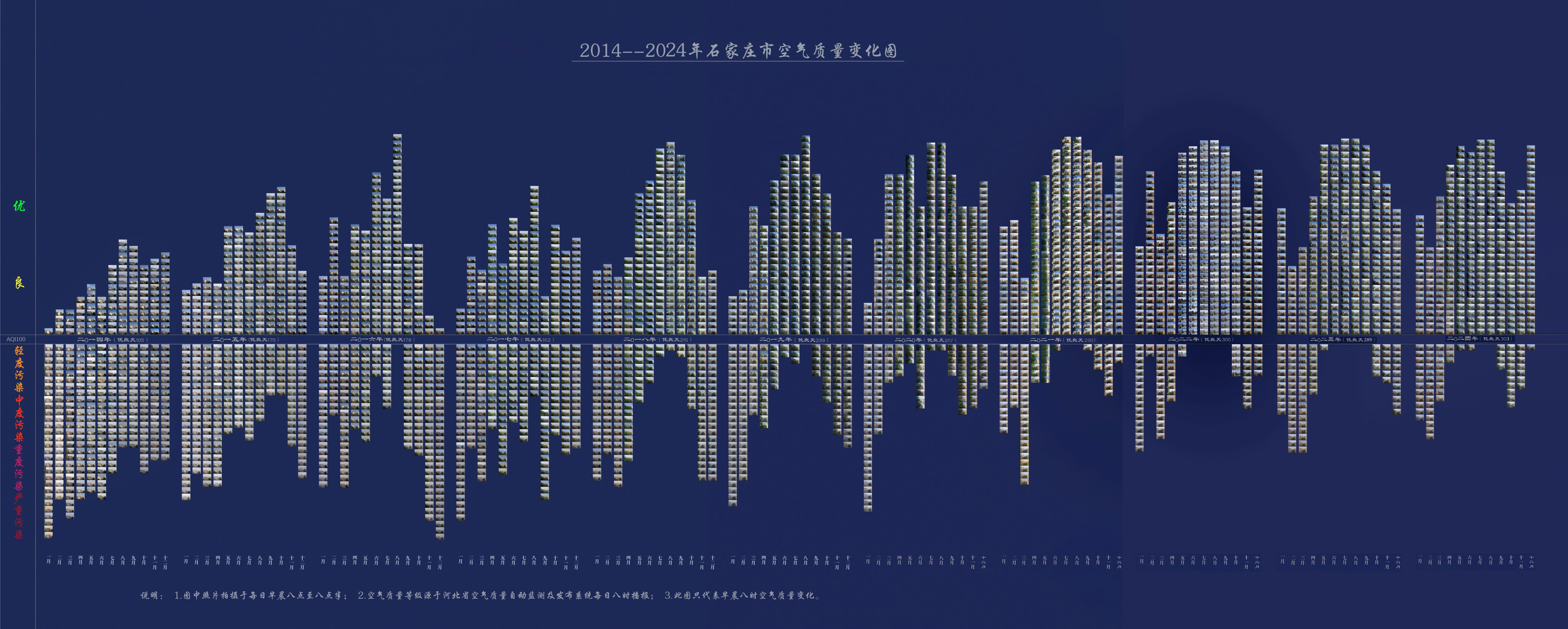

自2014年元旦起,他在家中同一位置、同一角度,日复一日拍摄天空。这些最初灰蒙蒙的照片,如今被精心整理成《石家庄市空气质量变化图(2014-2024)》。

王汝春自制2014—2024年石家庄空气质量变化图。受访者供图

图表无声,却诉说着深刻变化:2014年的影像里,浑浊的灰黄色占据主导;进入“十四五”时期,代表优良天的蓝色区块明显扩大。

“2018年之后,空气真的好了很多,最近这几年优良天能占到八成左右”。王汝春轻点鼠标,屏幕上跳出一张张对比照片,“现在回头看那些雾霾天,感觉像做梦一样”。他电脑中的相册名,也已从“追踪雾霾”悄然改为“追踪蓝天”。

从2014年第一次拍摄,王汝春始终记录窗外的风景,直到2024年的最后一次拍摄。受访者供图

这场“天空”变化的背后,是一场久久为功的大气治理行动。

“十三五”时期,京津冀三地及周边“2+26”传输通道城市大气污染联防联治机制全面启动;2023年,调整为“2+36”城市,进一步补齐大气污染防治短板。

数字见证成效——生态环境部公布数据显示,2013年以来,全国重污染天数减少超90%;2024年,全国地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)浓度下降至29.3微克/立方米,连续5年稳定达标,优良天数比例达到87.2%、比2020年上升2.4个百分点。

治理路径清晰有力——生态环境部公布数据显示,我国因地制宜推进北方地区清洁取暖改造,累计完成散煤治理4100万户;“十四五”淘汰高排放车辆近2000万辆。聚焦重点区域开展攻坚行动,2024年京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原细颗粒物(PM2.5)浓度分别比2020年下降了18%、10%和20%。

王汝春的镜头视角,渐渐从天空延伸至大地。

家门口的湿地公园中,黑水鸡在芦苇间穿梭,苍鹭在水面盘旋——这些灵动身影都被他用长焦镜头一一捕捉。“水质变好了,植被茂盛了,鸟儿自然就来了。”王汝春边说边展示拍摄的鸟类照片,“这些都是城市生态环境改善的最好证明。”

在不久前的国新办新闻发布会上,生态环境部部长黄润秋表示,我们完全有信心实现“十四五”时期生态环境改善目标,还要力争高质量收官,为“十五五”良好开局打好坚实基础。展望“十五五”,我们将锚定目标、接续努力,加快形成美丽中国建设新格局。以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战,强化固体废物和新污染物治理,加强生态系统保护和修复,实现生态环境全面改善。

展望未来,王汝春的拍摄清单愈发丰富:遍布街巷的口袋公园、水清岸绿的城市水系、人与自然和谐共生的生活场景……“我要继续用镜头记录家乡的美丽蜕变。”抚摸着伴随他11年的相机,老人的眼神里充满期待。(实习生刘艺璇对此文亦有贡献)

相关阅读:

关注公众号:人民网财经

关注公众号:人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读

- 评论

- 关注

微信扫一扫

微信扫一扫

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量