進博尋寶記:當進博遇見非遺 愛上中國傳統文化

非遺客廳。人民網記者楊迪 攝

人民網上海11月4日電(記者楊迪)在第三屆中國國際進口博覽會新聞中心一側,一間古色古香的“非遺客廳”格外引人注目。現場的工作人員介紹,本屆進博會期間,“非遺客廳”將每天安排一期不同的非遺項目進行動態展示。之所以取名“非遺客廳”,是希望大家在這裡遇見非遺,愛上中國傳統文化。

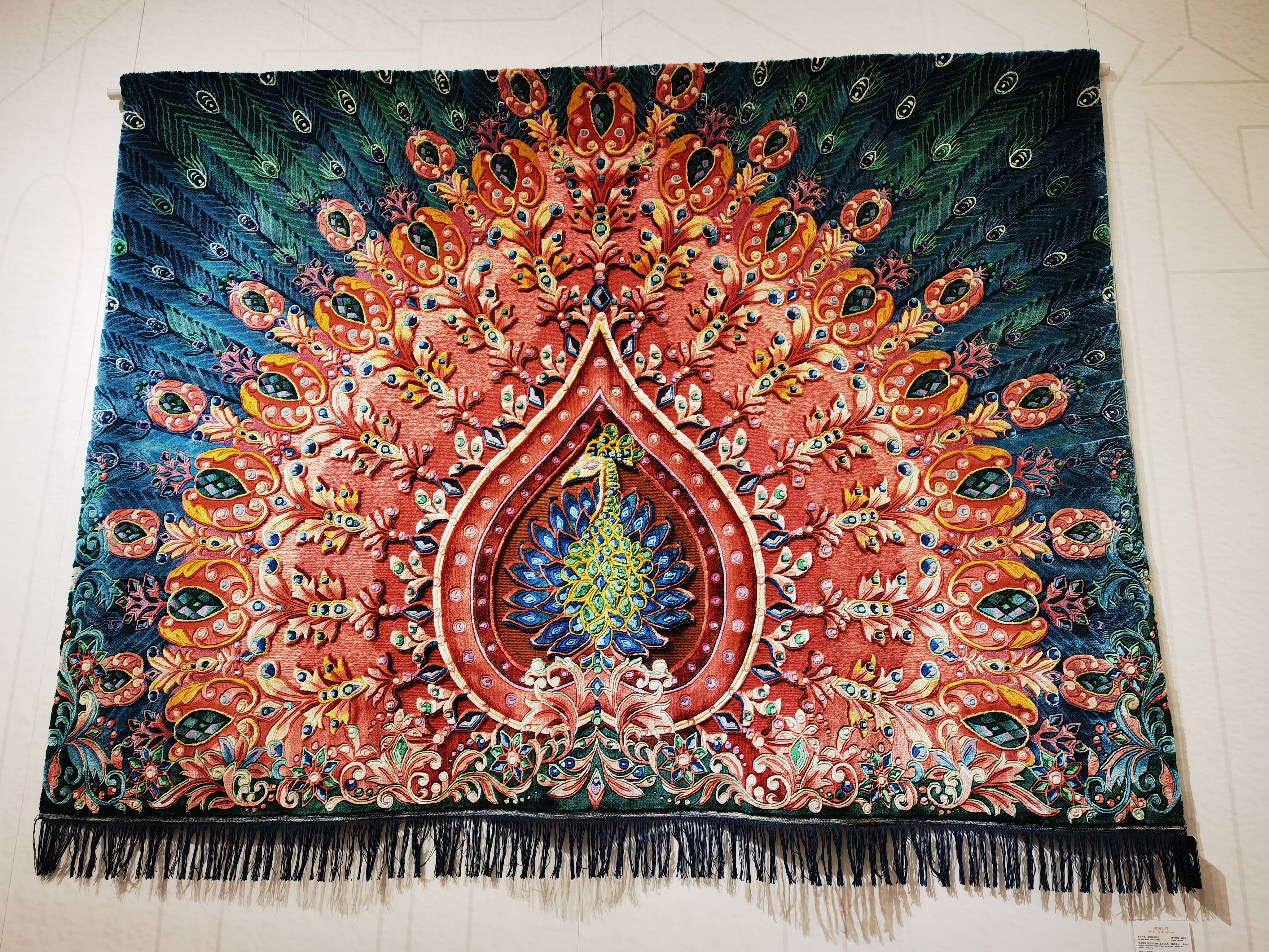

《祖國吉祥》。人民網記者楊迪 攝

走進“非遺客廳”,一整面牆壁上挂著的手工絲毯作品《祖國吉祥》渲染出一派欣欣向榮的景象。記者了解到,該項目為上海的絲毯織造技術,於明末清初形成了獨特的風格和工藝,有軟雕塑的藝術特征。作品採用手工打結與編織工藝相結合的技法,巧妙融入粗、中、細的編織新工藝,通過手工打出421200個八字結,讓孔雀開屏的畫面更具有表現力,寓意“祖國吉祥、人民安康”。

圍屏鐘。人民網記者楊迪 攝

“非遺客廳”前的案幾上,擺放著一座圍屏鐘,通體彰顯雍容氣派。該鐘為琺琅鐘制作技藝,採用銅坯,表面運用掐絲工藝,鑲填以各種金屬礦物質的彩色釉料,經過900度高溫燒結而成。這件圍屏鐘還採取了銅鍍金鏨刻琺琅圍屏形制,八根科林斯式樣的廊柱琺琅和鍍金銅柱相結合,柱子頂端覆蓋著鑄造精細的花朵,頂部帶有帶琺琅的雙耳鼎爐。

朱膘印泥。人民網記者楊迪 攝

工作人員介紹,這個印泥是採用張魯庵的印泥制作技藝,由朱砂、艾絨、蓖麻油等材料制作而成。其特點是冬天不干、夏天不腐,即使最細的印章按在上面也不會糊掉,故此深受書畫和篆刻名家的喜愛,有一印難求,“一兩黃金一克印泥”的說法。

秋之印象·上海。人民網記者楊迪 攝

“百川入海歸一統,海派徽墨集大成。”秋之印象·上海這件作品運用犀皮漆髹飾工藝,在繼承傳統技藝的基礎上,突破傳統犀皮漆紅黃黑基本色調,用色大膽,配料創新。作者還將真實的梧桐葉用漆封在花瓶表面,用梧桐葉來表現上海濃濃的秋意,傾注了對上海這座生於斯長於斯的城市深厚情感。

時光石雕。人民網記者楊迪 攝

“樹之勁美,時光留痕。”這件石雕作品以澄石雕刻而成,作者選取枯木為題材,經過層次處理和布局結構,以嫻熟細膩、變化多端的雕刻技法,將歷經時光洗禮的樹之勁美呈現給觀者。樹皮的干枯紋理、樹干、樹枝、凹凸節疤疏密有致,主次分明,視覺效果幾可亂真。細細觀之,樹皮紋理處處不同,走勢自然,將之置於案幾,油然而生一種時光留痕的印記。

“戒定真香”酒金三乳足橋耳爐。人民網記者楊迪 攝

此爐為宣德爐經典器型,線條勻稱流暢,造型簡素精致,如遍洒赤金。相傳,鑄造此爐是為皇室頒賜翰林院、國子監之用。爐上雙橋耳的造型取自文廟前金水河上雙拱橋,寓意學成之后登台入閣,出將入相,為國棟梁。

非遺百寶箱(提盒)。人民網記者楊迪 攝

這件作品的設計靈感來自於傳統文人家具中的提盒,以古典庋具提盒為藍本,採用傳統中式家具制作技藝打造。提盒嚴選血檀大料芯部為材,制成經典的三撞式,底部一層額外裝有一層蓋板,共二斗一箱,可用於存放各式生活用品,亦可作為食盒擺放果點,具有很高的便攜性。

佛手壺。人民網記者楊迪 攝

“非遺客廳”展架上,一件名為“佛手壺”的作品格外醒目。據介紹,該作品採用國家級非物質文化遺產“金銀細工制作技藝”純手工制作,是以佛手為原型創作而成的純銀壺,取自然界形象塑造壺形,逼真而又具有藝術效果。果實形似人手而多指,故有“佛手”之稱,被人賦予了吉祥幸運之意。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量