嫦娥四號完成第28月晝工作 科研成果揭示巡視區石塊來源

人民網北京3月22日電 (趙竹青)據中國探月與航天工程中心消息,嫦娥四號著陸器和“玉兔二號”月球車分別於3月21日2時和3月20日17時09分結束第28月晝工作,進入月夜休眠。截至目前,嫦娥四號著陸器和“玉兔二號”月球車已在月面生存了808個地球日,本月晝期間月球車行駛約30米,累計行駛裡程682.77米。

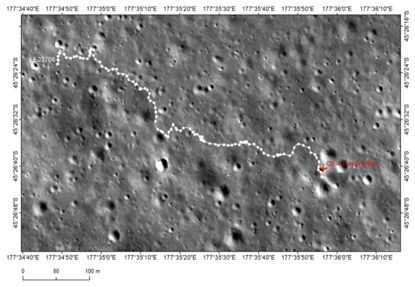

嫦娥四號巡視路徑圖。來源:中國探月工程官方微信

科研人員通過系統分析嫦娥四號獲取的探測數據,取得一系列有關著陸區礦物成分、地形地質演化歷史、月壤太空風化程度和淺層地下結構等方面的科學成果。近日,中國科學院空天信息創新研究院遙感科學國家重點實驗室的研究成果發表在國際期刊《Journal of Geophysical Reasearch:Planets》。科研團隊通過分析巡視區石塊的光譜特征,推斷石塊很可能源自古老的芬森撞擊坑,空間分布特征表明它們是新鮮出露的撞擊坑濺射物。這些石塊由芬森撞擊坑濺射過來后原本埋藏在月壤之中,后期由於織女撞擊坑濺射物的撞擊挖掘作用而暴露在月表。

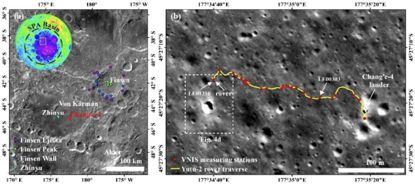

“ 嫦娥四號”著陸區地質背景圖以及“ 玉兔二號”前13月晝巡視路線圖。來源:中國探月工程官方微信

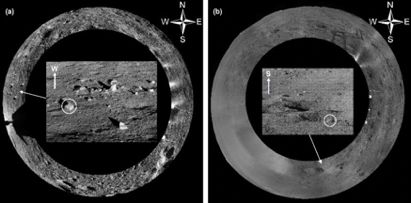

多項研究揭示,嫦娥四號著陸區被35億年前形成的芬森撞擊坑的濺射物覆蓋。這些濺射物經歷長時間的演化后,形成了一層大約12米厚的細粒月球土壤。而在第3和13月晝期間,“玉兔二號”月球車發現巡視區存在較多的石塊(如下圖所示)。“玉兔二號”月球車通過詳細的就位探測,獲得了兩塊代表性石塊的光譜和周圍地貌的全景影像圖。

“玉兔二號”月球獲取的全景影像鑲嵌圖:第3月晝(左)和第13月晝 (右)。來源:中國探月工程官方微信

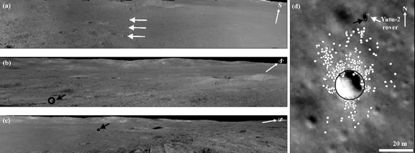

“玉兔二號”月球車在第13月晝期間發現的石塊主要分布在一個撞擊坑的周圍。石塊的總體密度隨著距撞擊坑坑沿距離的擴大而逐漸降低,且部分石塊沿特定方向呈鏈狀分布(如下圖所示)。石塊的空間分布特征表明它們是當前撞擊坑的濺射物。這個撞擊坑呈橢圓狀,長軸方向為西北—東南向。持續不斷的(微)隕石撞擊和晝夜溫差引起的熱脹冷縮導致月表出露的石塊在幾千萬年內便逐漸破碎消失。周圍留存的大量石塊說明撞擊坑是一個新鮮撞擊坑,這些石塊的出露時間比較短。

“玉兔二號”月球在第13、14和15月晝獲取的全景影像鑲嵌圖(左)以及撞擊坑周圍的石塊空間分布(右)。來源:中國探月工程官方微信

已有研究結果顯示,位於著陸區西北方向的織女撞擊坑的一條濺射紋恰好穿過了著陸點附近區域,而濺射紋內常常可見由濺射物形成的二次撞擊坑。“玉兔二號”巡視區確實還能觀察到若干個內部和周邊均存在碎塊狀物質的米級和亞米級的新鮮撞擊坑(如下圖所示)。結合橢圓撞擊坑的長軸方向推斷,這些新鮮撞擊坑應當為織女撞擊坑濺射物形成的二次撞擊坑。

“玉兔二號”月球車巡視區域的新鮮撞擊坑。來源:中國探月工程官方微信

基於以上分析,此次研究認為“玉兔二號”月球車觀察到的石塊實際源自古老的芬森撞擊坑,它們原本埋藏在著陸區月壤之中,后期由於織女撞擊坑濺射物的撞擊挖掘作用而暴露在月表。織女撞擊坑的定年結果揭示這些石塊已在月表存在了大約1600萬年。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量