古DNA解密1.1萬年前亞洲人群多樣性 新發現東亞古老人群

古DNA解密1.1萬年前亞洲人群多樣性示意圖。 中科院古脊椎所 供圖

在亞洲,東亞與東南亞交匯處古人群如何遷徙與互動?相互間遺傳基因有過怎樣交流?這些問題長期以來備受古人類學家關注。

記者25日從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)獲悉,該所付巧妹團隊與多家考古文博研究機構及高校合作,通過古DNA研究解密1.1萬年以來東亞與東南亞交匯處人群遷徙與互動的歷史,揭示亞洲古人群多樣性與復雜性,並發現以廣西隆林人為代表的相關古老東亞人群,是此前從未觀察到、也沒對現今中國南北人群做出貢獻的未知古老東亞人群。

發表兩篇科研成果論文

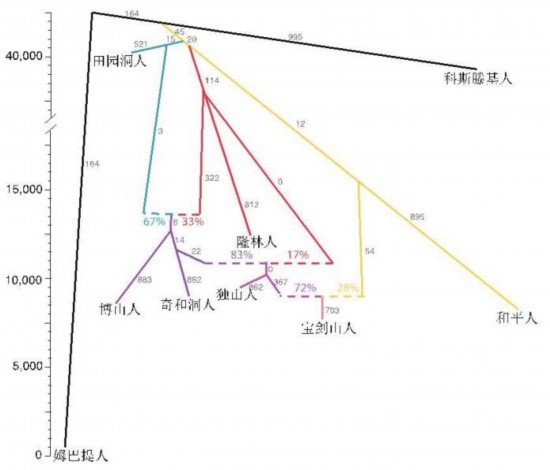

這項古人類領域最新研究進展的兩篇成果論文,近日分別在國際學術期刊《細胞》(Cell)和《遺傳學報》(JGG)發表,付巧妹研究員均為共通訊作者。她介紹說,此前對東南亞和中國南方古人類的基因組研究顯示,兩地早期人群有著截然不同的遺傳歷史。在東南亞,約1.2萬年至4000年前的狩獵採集者——和平人,是一支古老的亞洲人群,與東亞現在生活的人群分離較早。

不過,距今4000年以來,在農業傳播背景下,東南亞地區的農業人群呈現出與現代東亞人群更為相似的遺傳結構,他們的基因組中混合大量中國南方現代人群相關的遺傳成分和少量和平人相關的古老亞洲人群成分,且以中國南方人群為代表的遺傳成分佔據主導。另一方面,在中國南方福建及周邊地區生活著距今9000至8000年的以福建奇和洞人群為代表的古南方人群,其遺傳關系顯示與現在生活的南方人群更相近,與今天的南島語族人群密切相關。

早期亞洲人群系統發育圖。 中科院古脊椎所 供圖

取得三項具體研究成果

付巧妹指出,這些研究揭示東亞南方與東南亞兩地早期人群遺傳歷史的差異性與相關性,也留下許多亟待探索的重要科學問題。為進一步解答兩地人群互動、遷徙等重要科學問題,對位於兩地交匯處之一的中國廣西地區人群開展相關古基因組研究成為關鍵。

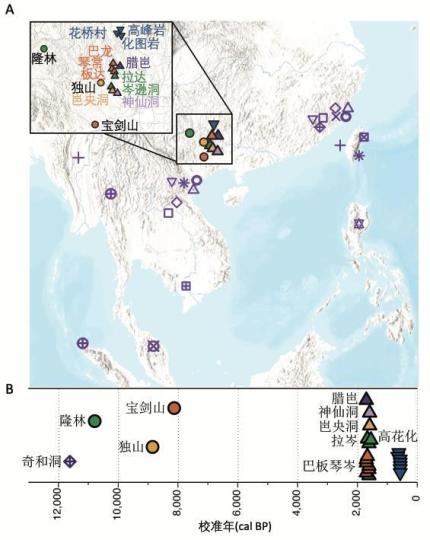

運用古核基因組捕獲技術,付巧妹團隊克服由於東亞南方炎熱潮濕環境導致古DNA保存差的困難,從廣西30個遺址170個人類骨骸或化石中成功捕獲15個遺址30例距今10686-294年的人類古基因組,以及福建1例距今11747年的人類古基因組。

其中,來自廣西隆林、福建奇和洞的兩個人類個體的年代均早於1萬年,也是迄今東亞南方與東南亞所獲最早的人類古基因組數據,通過研究已取得三方面具體成果:獲悉未知東亞古老人群、東亞南部與東南亞人群的基因交流在農業大規模出現前已存在、距今1500-500年人群與侗傣和苗瑤語系人群有密切遺傳聯系。

本次研究新樣本的地理和時間分布圖。 中科院古脊椎所 供圖

揭示萬年前亞洲人群遺傳多樣性

作為具體成果之一,最新研究對距今約1.1萬年的廣西隆林古代個體的古基因組分析發現,雖然此前考古學研究基於隆林人的顱骨呈現出古老型人類與早期現代人混合的特征,認為其可能是二者混合的后代,但古基因組研究表明隆林人已經是遺傳意義上的現代人,且其基因組含有的尼安德特人或丹尼索瓦人的含量不高於其他現代人。

付巧妹稱,以隆林人為代表的相關人群,不同於此前所觀察到在中國南方沿海的古南方人群和東南亞地區的和平人相關的古老亞洲人群。隆林人是一個此前從未觀測到的、對現在生活人群無明顯遺傳貢獻的、在東亞南北方人群分離之前分化出來的、未知的東亞古老人群。

因此,這項古DNA研究揭示出萬年以前亞洲人群的遺傳多樣性,同時亦凸顯出東亞人群遺傳歷史的復雜性。

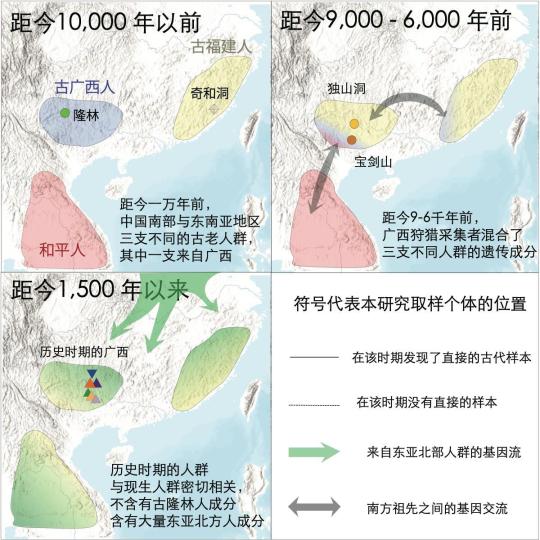

農業傳播前已存在人群基因交流

最新古DNA研究表明,至少在6400年前,以隆林人為代表的相關古老東亞人群成分在該區域人群中仍然存在,但在母系遺傳上未觀察到對晚期人群的明顯影響,顯示以隆林人為代表的相關古老東亞人群成分對現在生活的人群並沒有主要遺傳貢獻。

付巧妹指出,此前古基因組証據顯示中國南方人群向東南亞地區的擴散和影響可追溯到距今4000年的東南亞農業人群,新石器時代向農業的過渡被認為是中國南方向東南亞地區人口擴張和混合的主要動力。不過,最新研究表明,兩地人群之間更早期的流動與農業並不相關,相關問題需要進一步研究探索。

她說,最新研究以動態視角揭示出中國南方廣西、福建區域人群的演化與變遷歷史,凸顯出廣西地區在亞洲人群演化中的重要地位:不僅是東亞與東南亞在地理上接壤的交匯區域,更是兩地古老人群在遺傳歷史上的交流互動區域,並首次發現東亞與東南亞在農業傳播前便已存在人群間的基因交流。

東亞與東南亞交匯處自1.1萬年以來人群動態示意圖。 中科院古脊椎所 供圖

為溯源少數民族歷史提供重要線索

這項最新合作研究還對東亞南方區域距今約1500-500年(歷史時期)的古人群基因組展開分析,結果發現廣西地區這一時期人群顯示與6000年之前的史前古老人群(包括廣西隆林人、獨山人和寶劍山人)完全不同,即廣西特有的以隆林人為代表的相關古老東亞人群此時已經消失。

此外,這些距今1500-500年的人群顯示與現今生活在廣西的侗傣語系和苗瑤語系的人群有著密切的遺傳聯系,他們和現在的侗傣語系和苗瑤語系的人群一樣,受到東亞古北方人群的影響,是東亞古南方人群和古北方人群的遺傳混合群體,相關線粒體研究也從母系遺傳角度印証了這些人群的遺傳聯系。

付巧妹表示,研究發現廣西地區距今6000年之后發生人群更替,這既為溯源中國少數民族歷史提供重要線索,也對填補東亞和東南亞史前人群的互動歷史細節、修正東亞南方人群的演化模式具有重要科學意義。(記者 孫自法)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量