在各地推进城镇化的过程中,由于主客观原因的限制,一些涉及经济、社会、资源、环境等各方面的问题相继暴露出来,其中某些不良倾向尤其值得警惕,因为它们有可能使一项新政策、好政策变味走样。从9月17日开始,人民日报读者来信版连续推出10期“关注城镇化中的不良倾向”系列报道,对近些年城镇化中的种种不良倾向做了一次集中扫描与剖析。

很多因拆迁置换了楼房的农民,虽然有了楼房,但是住不起。县城新区占了农用地后,为农民盖了十余栋楼。据住进去的人说,楼房就是好,暖和、干净、有上下水、不用打炭倒灰,但就是费用太高,每年光暖气费就叫人头大。于是,很多人冬季不用暖气,而是自己在楼房内烧炉子,既可取暖又能做饭。各家各户的烟囱伸向窗外,缕缕青烟,与漂亮的新楼极不和谐。 【详细】

我们丰台区花乡六圈村(原北京市丰台区黄土岗公社六圈大队)原有土地5000余亩,这些年土地陆续被征占了。被占地的村民为供应首都市民吃菜当了一辈子的菜农。现在,有的拿着少得可怜的生活补助费,有的被安排当了临时工,有的自谋职业,生活没有保证,日子过得很苦,比征地之前的生活水平降低太多,长远生计更没有保障。怎么办? 【详细】

进城农民,关键是如何让他们享受到市民的权利和待遇;没进城的农民,他们仍将奋斗在农业第一线,建设美丽农村。应重视仍然务农的农民生产生活就地城镇化问题。这样,既顺应了农民的意愿,又不会造成城市病的产生,还可以降低城镇化的成本。有学者预判,“到2020年我国实现全面小康的时候,将有上亿农村人口转入城镇。”审视这样的问题:实现农业现代化之后,农民会进城吗?形成集镇之后,能吸引农村剩余劳动力吗?城镇化的着力点应放在哪? 【详细】

土地作为最为基础的要素,在城镇化过程中扮演着重要的角色。在过去10多年,中国城镇化和工业化的快速发展,促使农业用地以较快的速度转换为城市用地,为制造业、房地产业和城市基础设施奠定了基础。然而,虽然中国的土地城镇化取得了明显的成效,但也产生了不少的问题。能否解决这些问题,则已成为下一阶段实现更高质量的城镇化的关键之一。 【详细】

对城市规划被随意修改的批评已经提出许多年了,一直未能很好解决,其中既有认识问题,也有工作偏差。2007年全国人大公布《城乡规划法》,对城乡规划中包括城市总体规划和详细规划在内的法定规划编制和调整审批程序,做出了明确、具体的规定,以防止规划被随意修改。 【详细】

我们小区位于郊区,不远处有一个很大的广场。5年前,镇领导动员一些农民搬迁,腾出一块约800平方米的地,接着就建起了一个广场。广场建成后,政府称是供人们休闲娱乐用的。但广场使用率一直不高,条件差,缺乏管理,渐渐地再也没人去广场“休闲”,最终广场变成了停车场。每天,各种汽车、摩托车出出进进,将广场地面碾压坏了,有的企业还在广场竖起了广告牌。 【详细】

近日,河南林州市读者给记者来信反映:林州姚村镇大片耕地莫名开发成商品房;学校瞬间变身为商业地产项目;经省交通厅批建、尚未验收的镇客运站“出生即死亡”;大拆大建导致林州多处烂尾楼……10月下旬,记者两次到林州市有关区镇调查,感到该市的一些拆建项目确实让人困惑。 【详细】

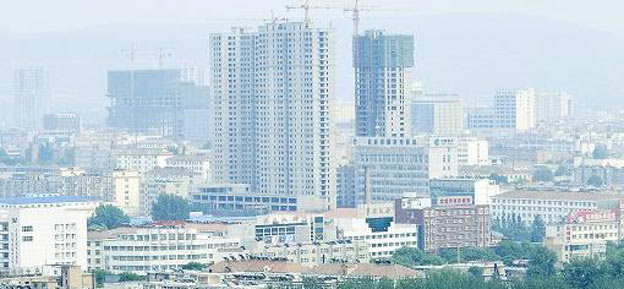

近些年,城镇化建设如火如荼,与之相应的是房地产开发的异常红火。地方政府的卖地需求与卖地冲动,使之与房地产开发商一拍即合。在许多地方,房地产开发建设似已成城镇化建设的代名词。一种值得注意的现象是,在城镇化大趋势的市场背景下,各地热衷于新区、新城的报批建设,实际操作上中小城市尤其是三、四线城市则更多的只是以产业新城为名直接进行房地产市场开发造城,大有城镇化被房地产绑架之嫌。 【详细】

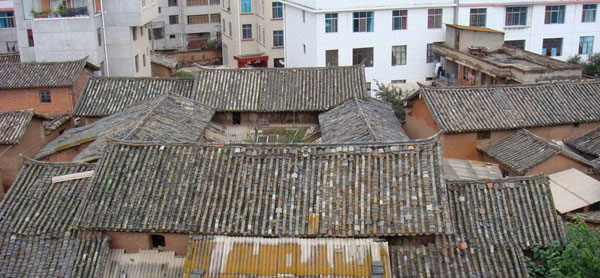

五千年的悠长历史,酿造出中华民族的璀璨文化,其中建筑文化不仅丰富且独具特色,这些固化的、显在的建筑因此被称为历史的“活化石”。令人痛心的是,许多珍贵的“活化石”在一次次的城市建设浪潮中不断消亡。在当前新一轮大规模的城镇化浪潮中,大量反映城市历史风貌和地方特色的老建筑、老街区或遭遇或面临灭顶之灾。 【详细】

“有县无城”已成为制约县域经济发展的重要瓶颈。期盼国家能够对类似的寄治县给予更多的扶持政策:要在土地指标和项目上倾斜;对城市基础设施建设、公共服务设施项目等,在投放方向上对寄治县给予倾斜,推动城市尽快成型;建议设立中小城市发展基金,对寄治县给予资金扶持。 【详细】