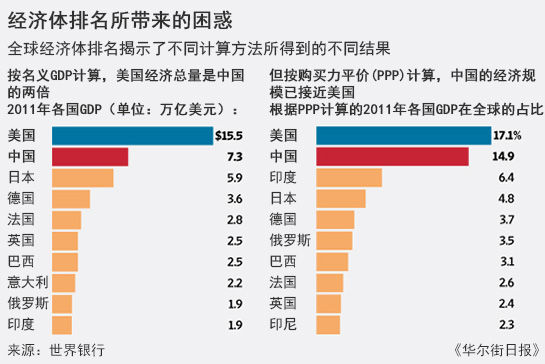

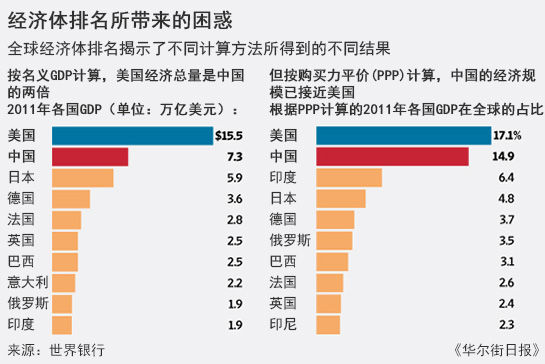

近日,世界銀行贊助的“國際比較項目”(ICP)發表了最新研究報告。報告中稱,按照購買力平價(PPP)計算,中國的經濟總量將在2014年超過美國,成為全球最大的經濟體。消息一出引發全球關注。

中國經濟真的如該報告所說已經世界第一了麼?

為何這個數據引發了全球經濟專家和主流媒體的討論?

媒體和專家又是如何進行判斷的?

你又如何看待中國經濟的世界排名?

【回應】統計局:數據高估了我國的GDP規模

國家統計局國際統計中心有關專家認為,按照全球國際比較項目辦公室發布的結果,中國的物價水平隻有世界平均水平的70%,只是美國價格的54%,甚至還低於非洲的許多國家。而我國的糧食、牛羊肉、汽車、汽油等商品的價格是比較高的,通過購買力平價卻反映不出來。由於購買力高估,也自然就高估了我國的GDP規模。【詳細】

【質疑】 算法對嗎?數據全面嗎?結論有意義嗎?

PPP存在許多缺陷,它的許多前提,例如要求有關國家的產業結構和消費結構相似、勞動生產率和貿易條件相同,不考慮國際貿易中的交易費用等,這在現實生活中是很難滿足的。所以,不少經濟學家認為,PPP在統計學上具有欺騙性,可以通過選擇所用的商品獲得對某國有利或者不利的結果。

不管是按匯率還是按PPP, 即使趕上了,又說明什麼呢?以中國超過13億的人口,對美國3億人口,任何的大數據,都會被稀釋。【詳細】

【思考】 為何中國常常“被第一”?

如果中國成為世界經濟第一的說法被普遍採納,那麼,首先國際上對人民幣升值等要求的聲音就會更大,人民幣對外購買力降低,我國經濟負擔將持續增大。特別在中國仍未完全擺脫出口導向型經濟的情況下,中國經濟的壓力很大。此外,國內的貧富差距、產業結構等經濟因素並未調整好。在這種情況下,“中國第一”大都是捧殺。【詳細】