產糧大縣的田野“四則運算”

——來自湖南寧鄉的農業供給側結構性改革調查

|

|

|

當前農業農村發展進入新階段,主要矛盾由總量不足轉變為結構性矛盾,突出表現為階段性供過於求和供給不足並存,推進農業現代化,想清楚“怎麼種地”問題越來越迫切。讓一家一戶有效對接大市場,化解“增產不增收”難題,必須深入推進農業供給側結構性改革,以市場為導向,調優結構、調好方式、調順體系。本報記者深入產糧大縣湖南寧鄉,就農業現代化轉型中的相關問題進行了調查。

重市場做加法:

同樣土地品種不同,啥賺錢干啥,大田裡長出新產業

走進寧鄉市大成橋鎮鵲山村,綠油油的稻田一派生機。

“地還是這塊地,種的東西不同,效益也不同。”村民尹建軍說,通過糧食合作社,他流轉了50畝地,水稻換成良種,田間套養蝦苗,傳統農田長出優質米、放心蝦,一畝收入4000多元。他感嘆:“市場缺啥,田裡長啥,農業才有希望!”

寧鄉地處洞庭湖之南,是典型的“魚米之鄉”,常年水稻種植面積200萬畝,產糧80萬噸以上,位居全省前列。然而,一糧獨大,結構單一,也一度困擾寧鄉。

寧鄉市副市長陳德奇直言:“我們測算過,種一畝傳統水稻,除去成本,利潤400元左右。農民人均1畝多地,辛辛苦苦年復一年,口袋鼓不起來。”

怎麼種地?寧鄉推進農業供給側結構性改革,卸下單純保產量的包袱,從追求數量向追求效益轉型。一是推廣優質稻,二是發展特色產業。今年春耕調出9.8萬畝地,打造3個萬畝特色種植片、13個千畝特色片,發展優質稻、茶葉、蔬菜、水果、休閑農業等八大特色產業。“選什麼產業,政府只是引導,關鍵還得市場說了算。”陳德奇說。

鵲山村成立土地合作社,4500畝土地化零為整,劃片包給種糧能手。通過“水稻+生態”模式,田裡不光長優質稻,還能“長”出魚蝦。村支書陳劍說,全村土地實現“雙種雙收”,村民變身“三金農民”,既可拿租金,還有“二次分紅”,願意種地的,還能再有一筆工資,收入翻了幾番。

市場導向調結構,農民不只是低頭種地。雙江口鎮豐收村,稻田變得姹紫嫣紅,57種月季爭芳斗艷。“下個月紫薇也要開花,到時候又添一片火紅。”金太陽休閑農業示范園負責人鄧輝軍說,節假日期間,一天游客有4萬多人。他算了一筆賬:月季花到了成熟期,每畝地可產7000株,公司以每株3元的價格向農戶收購,土地效益翻了幾倍。

湘都生態農業公司,3年前在大成橋鎮永盛村建蔬菜基地,品質好,市場俏,蔬菜銷往北京、長沙等地,一年銷售額6000多萬元。公司總經理謝明說:“我們自己加工的白辣椒,一斤可以賣到36元。”

跳出單一農業,新業態“無中生有”。湘都公司不僅辦起了餐飲住宿,還建起了拓展訓練基地。“如今僅休閑農業這一塊,公司每個月收入200萬到300萬元,佔到了總收入的40%。”謝明說。

立足市場,寧鄉的現代農業底氣越來越足。這個傳統農業縣,擁有國家農業科技園、國家現代農業產業園、國家農產品深加工創業園等“國字號”園區,企業品牌數量居全省第一。到2020年,全市計劃新增綠色、有機認証農產品30個。

強生態做減法:

同樣種田干法不同,減肥節本增效,保障舌尖上的安全

在沙田鄉六寨村有機稻基地,田間有不少鴨子嬉戲。農民張亞輝說:“一畝放12隻鴨子,稻鴨共養,不施肥不打藥,一斤稻谷能賣三塊多,鴨子水稻雙豐收。”他算了一筆賬:新品種稻谷平均畝產350公斤,除去600多元的成本,畝平純收超過2000元,是普通雜交稻的3倍。

長期以來,農民追求大水大肥,成本上來了,產量下去了。據調查,2005年,全市化肥施用量一度攀升至14萬噸,土壤性狀惡化、產品品質下降、環境污染。

傳統農業向綠色升級,寧鄉開展有機肥替代行動,統一綠色防控,田間的鴨子、赤眼蜂、頻振式殺虫燈等生物措施越來越多。

在關山鎮箭樓村,圓湖農機專業合作社理事長黃勇在農閑時節種上了紫雲英。“紫雲英用機械打碎后再翻耕,就是很好的有機肥。”同樣減量的還有農藥,植保飛機取代人工打藥,用藥量不僅下降了30%,糧食產量也得到了提升。

在灰湯鎮金太陽農庄,齊腰的黑麥草被工人們收割后堆在一旁。“除草全部靠人工,禁止使用除草劑。”工作人員張芹介紹,果蔬施有機肥,杜絕除草劑——這條嚴苛的標准已堅守了多年。為保証產品生態綠色,公司給每個管理部門劃分生態責任區,“綠色也是競爭力,我們的蔬菜水果高出市場價20%左右。”

資福鎮清泉河村,一個現代化的生豬養殖基地正在建設之中。項目負責人胡友仁說,“環保就是這個項目的通行証,不按環保標准,政府就不開綠燈。”

按照種養平衡的原則,寧鄉市對於規模養豬項目實施最嚴格的環保標准。“糞污是目前規模化養殖的最大問題,解決種養平衡的問題,既能推動養殖業健康發展,又能推動種植業綠色轉型。”陳德奇說。

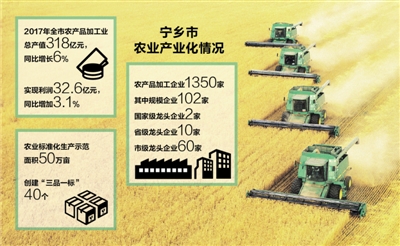

生產增綠,效率明顯。寧鄉市基本實現果茶有機肥全部替代化肥,農業標准化生產示范面積50萬畝,創建(無公害、綠色、有機食品認証,農產品地理標志)“三品一標”40個。

搞改革做乘除:

同樣經營門路不同,減負降費一身輕,促進全產業鏈增值

有收儲倉庫,有烘干車間,有加工設備,衛紅米業總經理周正春,計劃在長沙周邊布局300個“糧食銀行”。他將“糧食銀行”定位為橋梁,一頭連著種糧戶,一頭連著市場。他算了一筆賬:通過農資供銷服務,農民種糧每畝可節約成本80元,服務中心指導農戶選用良種,每畝品種增值225元。

“更實惠的是存儲增值。”花明樓鎮大夫堂村種糧大戶楊立明說,農民可將稻谷像存銀行一樣存到服務中心,根據市價行情自主選擇銷售時間。既降低了成本,又消除了賣糧的后顧之憂。

寧鄉推進農業經營體系改革,深化土地制度改革,出台優惠政策,為新型主體減負降費。改革釋放主體活力,促進農業全產業鏈增值。衛紅米業連接起來的,是一個從種子到大米的全產業鏈,帶動農戶會員5000余戶,服務面積超過13萬畝。

通過加工平台串聯上下游產業,寧鄉花豬也在轉型。“獅子頭,銅鑼肚,烏雲蓋雪,銀頸圈”,毛色黑白相間的寧鄉花豬,從保種育種做起,重新擦亮招牌。“養殖周期必須要8個月,飼料以谷類為主,肉質細嫩鮮美。”流沙河花豬生態牧業公司董事長李述初說,去年公司銷售花豬10萬頭,收入就2.1億元。即便當前豬肉價格在低谷,花豬價格依然是普通肉價的3倍。

流沙河牧業向周邊農戶提供豬苗,提供技術指導,統一回購。老糧倉鎮長田村村民黃岳輝去年養了420頭花豬,以每斤12元的價格賣給了公司,每頭豬純賺350元,比他們兩口子在外打工強多了。如今已有200多戶農戶加入了花豬養殖的行列。

農業產業化帶來乘數效應。去年全市農產品加工業總產值318億元,同比增長6%﹔實現利潤32.6億元,同比增加3.1%。全市規模以上農產品加工企業達到102家。

“做品牌,原來只是政府一頭熱,種植大戶不太感冒,他們更相信以量取勝。如今兩頭都熱了,都明白了品牌興農的重要性。”陳德奇說。

“樹大好乘涼的道理誰都懂,可要真正做起一個農業品牌,必須多方共同努力。”李述初說,農業品牌的實力仍然較弱,需要政府在降低融資門檻、規范市場競爭等方面給予更大支持。

張芹期盼在吸引農業農村人才上,有更大力度政策出台,“公司曾嘗試著去高校招聘,但最后願意來的隻有2人。不論是農業種養殖技術,還是農產品加工和銷售,都很缺人才。”

今年3月,寧鄉對全市50余個農業品牌開展摸底調查,啟動了新一輪品牌提升工程。“鼓勵農業經營主體把更多的‘寧鄉味道’變成‘寧鄉品牌’,讓更多小生產與大市場實現順暢銜接。”寧鄉市農業局相關負責人說。

制圖:張芳曼

《 人民日報 》( 2018年05月06日 10 版)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 產業觀察:“618”平台促銷常態化 消費者購物日趨理性

- 預售訂金(定金)和尾款、直播、全場滿贈和滿送、跨店津貼、購物返券、滿減打折……今年“618”期間,各平台推出系列優惠活動來吸引消費者。然而,此次年中大促,似乎越來越多的消費者們已經沒有了當年一遍又一遍算優惠,然后定表開搶的熱情,而是選擇了“躺平式”參與。…

- 証監會發布《挂牌公司信息披露電子化規范》等五項金融行業標准

- 人民網北京6月18日電 (記者王震)據証監會網站消息,近日,証監會發布《証券期貨業結算參與機構編碼》《挂牌公司信息披露電子化規范 第1部分:公告分類及分類標准框架》《挂牌公司信息披露電子化規范 第2部分:定期報告》《挂牌公司信息披露電子化規范 第3部分:臨時報告》《証券期貨業大數據平台性能測試指引》五項金融行業標准,自公布之日起施行。 証監會介紹,《証券期貨業結算參與機構編碼》標准的實施,通過為証券期貨業結算參與機構分配統一的編碼,可有效降低編碼轉換和適配工作成本,便於機構間以及結算參與機構內部進行數據查詢、統計、分析、挖掘以及數據共享等工作,進一步促進行業數據標准化,支持行業數據治理工作﹔《挂牌公司信息披露電子化規范》行業系列標准的制定實施有利於實現証券業內、挂牌公司之間的信息共享,推動挂牌公司信息披露和証券信息服務業規范、有序地發展﹔《証券期貨業大數據平台性能測試指引》的制定,從測試流程、測試方法和測試內容等方面規范了大數據平台性能測試,有效指導各証券期貨業機構開展性能測試工作,提升測試能力,提高測試效率,並基於測試結果客觀評估大數據平台產品性能。…

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量