中國航天日:展望未來的“星辰大海”

“探索浩瀚宇宙,發展航天事業,建設航天強國,是我們不懈追求的航天夢。”幾十年來,從“東方紅”唱響到“神舟”逐夢,從“北斗”指路到“嫦娥”攬月、從“祝融”探火到“天宮”遨游……中國航天人以一次又一次的非凡突破,讓中國印記閃耀星空。今天,是第七個中國航天日,人民網整理了我國計劃及醞釀中的航天任務,一同展望中國航天未來的“星辰大海”。

2022年——

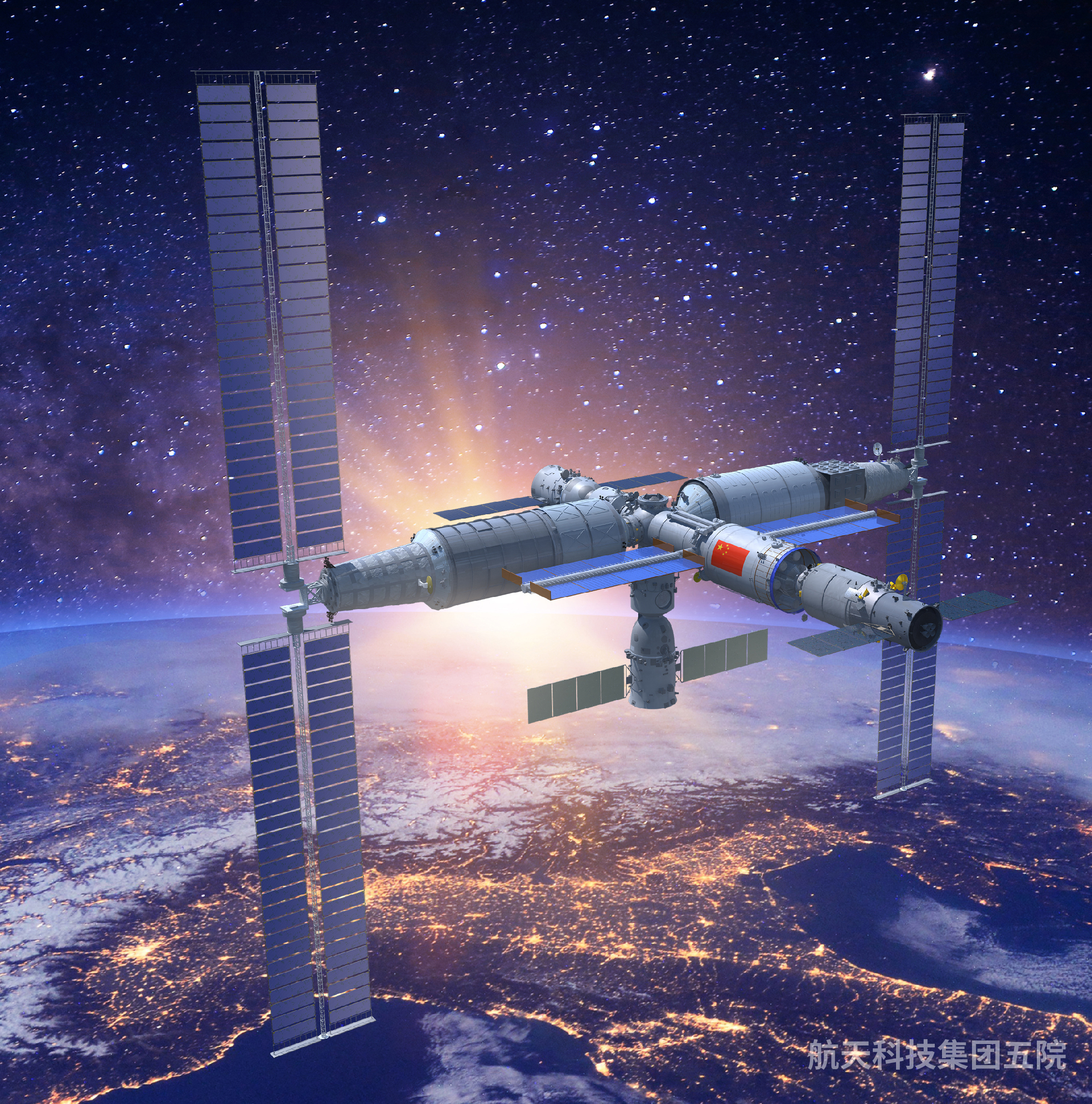

建成“天宮”空間站,圓夢“太空家園”

2022年,中國空間站將完成在軌建造任務,共計劃實施6次飛行任務。

中國空間站模擬示意圖。中國航天科技集團五院供圖

這6次任務分別是:5月發射天舟四號貨運飛船﹔6月發射神舟十四號載人飛船,神舟十四號載人飛船乘組也是由三名航天員組成,他們將在軌駐留6個月時間﹔7月發射空間站問天實驗艙,10月發射空間站夢天實驗艙,空間站的三個艙段將形成“T”字基本構型,完成中國空間站的在軌建造。之后還將實施天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船發射任務。其中,神舟十五號載人飛船飛行乘組也是由三名航天員組成,這三名航天員將在軌和神舟十四號的航天員完成輪換以后,在軌工作和生活6個月。

在空間站緊鑼密鼓建設的同時,中國深空探測工程也在穩步推進中。今年,探月工程四期已經啟動,為建設國際月球科研站、載人登月做技術儲備。

未來五年——

巡天望遠鏡、月球極地探測、小行星探測開啟航天新時代

建成后,中國空間站將進入為期10年以上的應用與發展階段。在此期間,我國計劃每年發射2艘載人飛船、2艘貨運飛船,航天員將長期在軌駐留開展空間科學實驗、技術實驗和空間站維護工作。

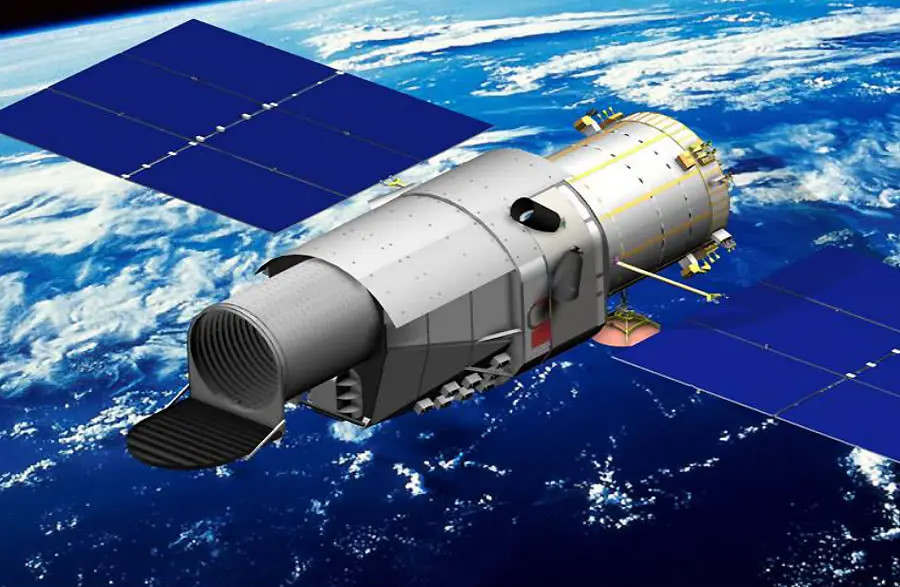

巡天望遠鏡模擬圖。來源:中國航天報

2023年,我國還會發射巡天空間望遠鏡,開展廣域的巡天觀測,有望在暗物質和暗能量、系外行星與太陽系天體等方面開展科學研究。

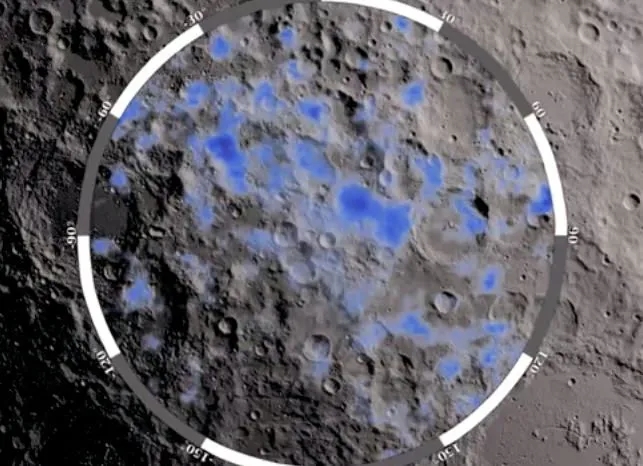

未來五年,探月四期工程將全面開展。預計2025年前后將發射“嫦娥六號”和“嫦娥七號”,同時開展“嫦娥八號”的研制工作。

這“三姐妹”瞄准的是同一個目的地:月球極區。其中,“嫦娥六號”將到月球極區進行採樣返回﹔“嫦娥七號”將對月球極區的環境氣候、地形地貌等進行科學探測,特別是對月球的水分布進行探測。這些工作,都是為了在月球極區建設國際月球科研站打基礎。

藍色區域顯示月球南極可能存在水冰的位置。來源:中國航天報

未來五年,我國在行星探測方面的工作也將全面開展,擬發射小行星探測器、完成近地小行星採樣和主帶彗星探測。同時,著手組建近地小行星防御系統,爭取在2025年左右,將就改變某一顆有威脅的小行星軌道進行抵近觀測和就近撞擊等技術試驗。

未來三十年——

重型火箭、月球科研站、火星取樣、木星探測……實現更加恢弘壯麗的航天夢

載人航天領域,在空間站長期運營的同時,我國目前正在研制新一代載人運載火箭、新一代載人飛船。新一代載人運載火箭的研制將使中國具備2030年前載人登月的能力,並為后續月球科考與開發、深空探測及空間資源利用打下基礎。新一代載人飛船可搭載7名航天員,上行和下行載荷能力將大幅提高。新一代載人運載火箭和新一代載人飛船返回艙都可以實現可重復使用。

深空探測領域,國際月球科研站將成為一大建設重點。在“嫦娥六號”、“嫦娥七號”任務完成后,我國計劃於2030年前完成“嫦娥八號”發射,繼續實施月球極區科學探測,並為科研站后續的關鍵技術進行驗証,建設月球科研站基本型。之后,我國爭取在2035年之前建成國際月球科研站。

美國國家航空航天局公布的木星照片。

面向更遙遠的深空,探測任務則主要集中在對火星的取樣返回、木星系的探測上。火星取樣返回、木星系探測等工程任務也將按計劃陸續實施,整個行星探測工程計劃在10到15年內完成。

醞釀中的重型火箭將問世。重型火箭是具有跨代意義的運載火箭,其研制需要8到10年時間。其近地軌道運載能力達百噸級,地月轉移軌道運載能力50噸級,任務覆蓋面廣、適應性強,既可用於空間艙段、空間太陽能電站等近地軌道大規模發射任務,也可用於載人登月、載人火星/小行星探測、太陽系邊際探測等深空探測任務,使我國空間活動進入全新的大規模探測階段。

此外,我國還擬於2049年實現太陽系邊際探測。

太陽系概念圖。來源:美國國家航空航天局官方網站

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量