從小紅書破圈到DeepSeek崛起——中國互聯網創新的國際突圍路徑

中國高科技企業的國際突圍,要有迎難而上的心態,要把克服各種困難和挑戰視為全球化進程中所必須經歷的“洗禮”。

——方興東

DeepSeek的成功有望產生“燈塔效應”,激勵我們向人工智能領域更多“無人區”進發。

——王磊

要想方設法降低創業成本、運營成本和創新成本,著力建設便捷高效低成本的融資機制,消除中小微企業發展阻滯,全面釋放民營經濟創新活力。

——臧志彭

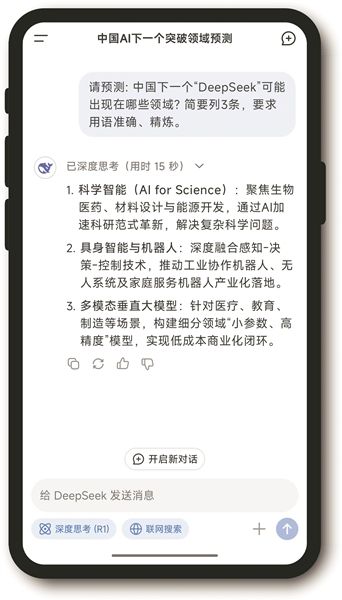

圖為DeepSeek人機交互頁面。田晶娟制圖

【專家沙龍】

◎主持人:本報記者 毛 莉

嘉 賓:方興東 浙江大學傳媒與國際文化學院教授、常務副院長

王 磊 中國科學院自動化研究所研究員、北京中科聞歌科技股份有限公司董事長

臧志彭 同濟大學藝術與文化產業系教授、中國文化產業協會文化元宇宙專委會常務副主任

觀點速遞

從社交平台小紅書的破圈,再到人工智能領域DeepSeek(深度求索)的技術突破,近期中國互聯網產品頻頻成為焦點。尤其DeepSeek以媲美ChatGPT的性能、開源模式、低成本優勢震動全球。外媒紛紛感慨:“中國企業出人意料實現了趕超”“中國有可能讓人工智能變得更便宜、更容易被每個人使用”……現象級產品的橫空出世,讓世界對中國創新能力有了新的理解和認識。

面對外部壓力挑戰,中國互聯網企業何以破局?中國如何創造更多“DeepSeek”?科技日報特別邀請三位專家,共同探討中國互聯網創新的國際突圍路徑。

從應用創新到底層技術突破

主持人:近期,小紅書、DeepSeek接連在美國蘋果應用商店免費軟件下載排行榜登頂,引發全球熱議。當前中國互聯網產品國際化呈現怎樣的態勢?

臧志彭:中國互聯網技術和應用產品獲得國際競爭優勢和國際社會關注,是中國1994年全功能接入國際互聯網以來不懈努力和創新迭代的必然結果。30多年來,中國數字科技產業經歷了從“模仿跟隨”到“創新探索”再到“特色引領”的發展歷程。

我們團隊研究分析了二十國集團成員2021年至2023年12萬余款文化類App的海外市場營收和下載情況,發布了《全球數字文化產業出海研究報告》。我們的研究顯示,以App下載量和營業收入等指標衡量,中國綜合排名已穩居全球第二。從具體個案看,社交領域的小紅書、短視頻領域的TikTok、跨境電商領域的Temu和SHEIN等已成為出海標杆。近期,DeepSeek更是成為史上最快突破3000萬日活躍用戶數的應用產品。

中國互聯網產品的國際化進程,經歷了從應用工具類產品出海到內容類產品出海,再到底層技術創新類產品出海的演進過程。這實際上反映了我國互聯網產業出海的三個根本性轉變:一是從單點、單類別突破向多行業出海的根本性轉變﹔二是從應用工具開發能力向核心技術開發能力躍升的根本性轉變﹔三是在全球價值鏈上從末端逐步向核心位置提升的根本性轉變。

主持人:是什麼力量支撐了這樣的根本性轉變?

方興東:這背后是開放中國的創新力量。中國互聯網創新的國際突圍並不是偶然和孤立的,而是一種水到渠成的“涌現”。成功出海的互聯網企業有共同特點:代表新興的創新力量,每一個突圍故事都是小人物創造大歷史﹔面向全球,不局限於中國市場,盡管中國市場本身很大,但都借助互聯網廣泛面向世界各國﹔創始人是年輕人,面向的主體用戶也是年輕人,代表新的消費行為和社會趨勢。更重要的是,這些代表性企業不局限於個別城市和區域,形成了“遍地開花”的局面:總部有的在北京,有的在上海,有的在廣州,有的在杭州……它們共同構成了一個全局性“涌現”的新態勢和新格局。

中國互聯網創新的國際影響力,不僅自上而下地體現在全球媒體的廣泛報道中,更自下而上地體現在全球廣大用戶的口碑中,更多人直接體驗和感受到中國創新技術和產品的魅力。自上而下與自下而上的聯動與協同,使中國互聯網創新產生了前所未有的全球性影響。這既是以互聯網為基礎的數字技術演進到一定程度的結果,也是中國改革開放發展到一定階段的產物,更是中國科技創新積累到一定高度的整體體現。

主持人:從中國互聯網創新發展的長遠視角看,DeepSeek的崛起意味著什麼?

王磊:在互聯網的平台性應用方面,中國在國際上長期處於並跑或領先的位置。而DeepSeek的崛起尤其令人振奮,因為它意味著人工智能前沿領域的突破,涉及算力、算法、數據、人才等各方面的綜合競爭。在外部封鎖打壓之下,一家中國初創公司獨立自主研發出DeepSeek這樣高性能的大模型,極大增強了從業者的創新自信。DeepSeek的成功有望產生“燈塔效應”,激勵我們向人工智能領域更多“無人區”進發。

客觀來看,中國仍然是一個發展中國家,在對原始創新的投入、頂尖人才的培育等方面,還存在一些約束條件。但中國人有一股勁兒,即便面臨種種約束變量,也能以“咬定青山不放鬆”的韌勁干下去,最終還能干出不遜於國際頂尖水平的成果。

合力創造下一個“DeepSeek”

主持人:如何進一步探索人工智能領域“無人區”?

王磊:ChatGPT的出現,引發了人們對人工智能的高度重視。而DeepSeek的問世,則讓人工智能真正走進了普通人的生活。如果說去年大眾對人工智能的態度是“觀望與驚訝”的話,今年就是“接納和擁抱”。過去我們講互聯網思維,以后要講人工智能思維、大模型思維,這將是一個重要轉變。

還要看到,DeepSeek的出現是一個裡程碑式事件,但這並不意味著它是無法超越的巔峰之作。人工智能技術迭代更新非常快,還有很多創新性工作需要去做。從基礎研究角度看,算法、算力、架構等方面的理論研究亟待突破。例如,DeepSeek雖然帶來了算法效率提升,其算法新思路在深度思考方面減少了對大量標注數據的依賴,但大模型未來對算力和能源的要求仍然會很高,我們應該加快對低能耗框架的研發進程。從商業應用角度看,DeepSeek的生態圈還需進一步構建。連日來,諸多平台宣布接入DeepSeek大模型,這是一個可喜進展,但還停留在較淺層次的應用層面。問題的關鍵在於,各行各業能否將其作為基座大模型,開發出適用於垂直場景的示范性應用,真正實現生產效率提升、數字化轉型。

我們期待,人工智能發展形成“基礎科研突破—行業應用創新—社會生產力提升”的正向循環演進。我相信,在這個過程中,會誕生更多“DeepSeek”。

主持人:這引出了一個值得深思的話題,怎樣創造下一個“DeepSeek”?

方興東:從不觸及基礎性創新的消費應用起步,到深入核心技術的底層技術突破,這既是一個不斷演進的發展過程,也是市場競爭新陳代謝的結果,更是新一代企業家創新價值觀自覺升級的體現。DeepSeek從成立伊始,就將“探索未至之境”理念作為堅定追求。DeepSeek的成功,會激勵更多互聯網企業將戰略性資金和資源投入底層技術創新方面。

但總體而言,高科技產業是一個非常復雜的多樣性生態,企業各有各的追求取向,不能一概而論。我認為,最重要的不是號召所有企業追求同一種模式,而是打造開放、自由的創新環境,讓DeepSeek這樣有強烈內在驅動力甚至特立獨行的企業能更好、更快、更多地嶄露頭角。

中國互聯網已經發展30多年,到今天有了一定厚度和深度,具備了系統性構建良好創新環境的條件。這次杭州因為DeepSeek等“六小龍”在全國乃至全球脫穎而出,引發了熱烈討論。而北京、深圳、上海、廣州、成都、武漢等更多城市,在企業、人才、資金、政策等各個層面,都同樣具備不斷推陳出新的條件。全國上下都應該在科技創新方面再上新台階,加快政策和制度創新。

王磊:所有的橫空出世都是厚積薄發。DeepSeek的出現,既基於其自身長期的技術積累,也有賴於創新生態的托舉。從國家科技政策的支持到算法等技術的進步,從創新人才的培育到社會資本的投入,共同為大模型突破性發展厚植創新土壤。

當前,一些城市在反思為什麼自己未能孵化出DeepSeek,一些投資機構在追問為什麼自己錯過了DeepSeek,這樣的自我審視與反思是有意義的,有利於全社會思考怎樣創造更優的創新環境、培育更好的創新文化。很重要的一點是,我們要培育壯大多元創新主體,持續引導耐心資本為科創注入金融“活水”,鼓勵高層次人才向企業、民營企業聚集。

此外,DeepSeek引發的全民關注熱潮也有積極意義,當一個社會能讓致力於硬核創新的人功成名就,就會產生正向反饋。在人人推崇創新的社會氛圍下,今天的小朋友可能會想:“DeepSeek真厲害,我長大后要創造又一個‘DeepSeek’。”形成這樣的導向,中國創新便未來可期。

臧志彭:我想重點談談民營企業。無論小紅書還是杭州“六小龍”,都是民營企業。中國有龐大的創新創業群體和優秀民營企業,要想方設法降低其創業成本、運營成本和創新成本,著力建設便捷高效低成本的融資機制,消除中小微企業發展阻滯,全面釋放民營經濟創新活力。

同時,我們要加快構建以數據為基礎的新型基礎設施。數據是新一代數字經濟的底層支撐,我們要著力打破數據的壟斷與“孤島”狀態,加快建設數字經濟的全國統一大市場,充分釋放數據共享的創新策源力,努力構筑數據安全共享基礎上的國家創新體系。

書寫開放合作的中國敘事

主持人:連日來,國內外多家大模型廠商紛紛宣布免費開放其大模型服務。DeepSeek的開源策略是否將促使更多國家和企業尋求更加多元和開放的科技合作模式?

方興東:開放是創新力量的重要源泉。美國開放人工智能研究中心(OpenAI)首席執行官薩姆·奧爾特曼近日公開稱贊DeepSeek“干得不錯”,並承認OpenAI在開源方面“站在歷史的錯誤一邊”。2022年底,OpenAI以ChatGPT震驚世界,此前它也是以開放、開源為基本路徑的。然而,在成功之后,OpenAI卻選擇閉源,走向了自己的反面。與之形成鮮明對比的是,DeepSeek堅定選擇開源,書寫了高科技開放合作的中國敘事。這告訴世界:中國高科技能以更開放的姿態、更包容的方式,去推動人工智能普惠發展,促進世界科技進步。

王磊:開源意味著與其他企業和研究人員共享資源,讓其他人能用相同的技術構建和發布他們自己的產品。從事基於開源的大模型開發,實際上就是在與世界各地的人才合作。

過去,大部分有影響力的開源項目是美國科研團隊發起的。不可否認,美國頂尖高校科研團隊、硅谷創業者等,在區塊鏈、人工智能、數據科技等領域的底層技術開源方面,做了很多引人注目的工作。實事求是地說,中國在開源領域還有很長一段路要走。但一個不爭的事實是,近年來,在GitHub等開源社區中,中國開發者越來越活躍,中國貢獻的開源項目越來越多。不僅DeepSeek,阿裡雲、清華大學、中國科學院等也發起了很多有影響力的開源項目。中國通信標准化協會雲計算標准和開源推進委員會發布的《全球開源生態洞察報告(2024年)》顯示,截至2023年,在全球活躍度排名前100的開源軟件項目中,中國開源軟件項目佔比17%,排名第二,僅次於美國。

發展科技不能唱“獨角戲”。DeepSeek會讓越來越多全球科技界人士認識到:“脫鉤斷鏈”斷的是機遇,“小院高牆”封的是自己。發展前沿科技,需要的是開放合作,而不是封鎖孤立。

主持人:我們也要清醒地看到,中國互聯網創新的國際突圍之路絕非坦途,如何更好應對地緣政治壓力等種種挑戰?

臧志彭:在很長一段時間,互聯網產業全球價值鏈被美國的蘋果、谷歌、Meta、亞馬遜、微軟等科技巨頭主導,而一批中國互聯網企業的成功出海,將加速重構互聯網產業全球價值鏈。我們對這個進程中可能遭遇的風險挑戰要有清醒預判。

打鐵還需自身硬。應對風險挑戰,最關鍵的是要在核心技術方面取得更多突破,從根本上增強“從0到1”的原始創新能力。同時,我們應該基於深厚的文化自信構筑差異化和特色化產業鏈,著力構建新一代互聯網產業全球價值鏈體系。

王磊:我對這個問題比較樂觀。真正好的創新、好的產品,是封鎖不了的。舉個簡單的例子,智能手機好用,全世界一定會用,很少有人會願意退回去用非智能手機。我們一定要在人工智能技術普惠這條路上堅定走下去,隻要堅持以技術優勢造福人類,短期內遭遇的偏見最終都會消除。

方興東:我們必須認識到,從來沒有輕輕鬆鬆、順風順水的全球化。中國高科技企業的國際突圍,要有迎難而上的心態,要把克服各種困難和挑戰視為全球化進程中所必須經歷的“洗禮”。事實上,從華為到TikTok,從SHEIN到Temu,它們在國際化進程中,要麼遭遇了極端打壓,要麼面臨著各種政策壁壘,但都沒有輕易退縮,而是不斷學習在逆境中成長。現在我們看到了種種積極跡象,世界越來越正面看待中國高科技的崛起。

同時,對於中國高科技企業全球化這一歷史進程,我們的政府、企業、社會要做好更充分的准備。“走出去”過程中,任何企業都可能面臨來自市場、文化、地緣政治等方方面面的挑戰。這些挑戰既包括對各國文化傳統、法律體系、技術標准的深度適配,也涉及國際規則銜接、跨國媒體溝通等軟建設,還摻雜著地緣政治博弈等復雜變量。解決這些問題,隻依靠企業單打獨斗是行不通的。就像經濟發展需要水通、電通、道路通和場地平整等配套條件,高科技企業全球化同樣需要一系列基礎設施和公共產品來“鋪路架橋”。要在國家層面形成戰略性頂層設計,整合政府、企業、行業協會、第三方服務機構等各方力量,打造持續投入、不斷完善的系統性工程。隻有這樣,才能讓中國高科技企業的全球化之路走得更加順暢。

關注公眾號:人民網財經

關注公眾號:人民網財經

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

微信掃一掃

微信掃一掃

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量