中非牽手,“友誼頌”越唱越動情(絲路觀察)

|

毛裡求斯的唐人街。 |

|

2015南非“中國年”開幕式音樂會在南非行政首都比勒陀利亞國家大劇院隆重舉行。 |

|

在肯尼亞的中國青年志願者。 |

|

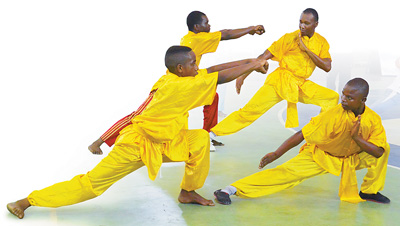

坦桑尼亞達累斯薩拉姆大學孔子學院的武術隊。 |

|

坦桑尼亞出土的龍泉窯刻花花卉紋碗燒結廢塊,體現出當時非洲人民對中國瓷器超出實用意義以外的熱衷程度。 |

非洲

“相知無遠近,萬裡尚為鄰。”在非洲,我們從南非的“母親城”開普敦出發,沿著東海岸向北,再向北,從南非到毛裡求斯、坦桑尼亞再到肯尼亞,一路感受到的,既有這片希望之洲涌動著的熱情與活力,也有中非之間植根於歷史、植根於人心的深情與厚誼。“中非友誼”這塊沉甸甸的金字招牌在政治互信、經濟互利、文明互鑒的合作交流中越擦越亮,中非命運共同體正迸發出勃勃生機。

從古至今未斷“你來我往”——

領域廣泛 交往深入

走進位於首都達累斯薩拉姆的坦桑尼亞國家博物館,“牽星過洋——中非海上絲路歷史文化展”吸引不少觀眾駐足。一件件形制逼真的鄭和船隊模型,高大雄偉,陣勢浩蕩,仿佛讓人看到了600多年前,200余艘海船雲帆高張,晝夜星馳,四訪東非,將中華文化遠播到此的景象。

肯尼亞馬林迪舊港的一座棧橋,幾經修復,如今已相貌大變,但當地人還是稱它為“鄭和橋”,鄭和在此登陸、長頸鹿被送抵中國且被當做神獸麒麟大受禮遇的故事仍有流傳。馬林迪再往北的帕泰島上,生活著一群自稱是鄭和船員后裔的“中國人”,傳說是當年鄭和船隊有一艘船隻觸礁,船員逃生到島上,落地生根,與當地土著女子結婚而繁衍的后代。

600多年潮漲潮落,鄭和船隊到訪東非的傳奇尚未走遠,中非合作交流的新故事又譜新篇。

隨著直航開通、互免簽証,中國赴毛裡求斯旅游人數連年激增﹔2010—2013年,僅中國和南非之間就有143批次文化藝術團組互訪,中國殘疾人藝術團、“四海同春”藝術團、中國雜技團大受非洲觀眾好評﹔中國實施的“非洲人才計劃”,3年計劃為非洲國家提供1.8萬個政府獎學金名額、培訓各類人才3萬余名……

視線再拉近些。作為中國在海外設立的第一個文化中心,毛裡求斯中國文化中心最近兩個月的活動已經安排得滿滿當當。從電影招待會到波巴桑市政府廣場演出再到主題舞會,中心網站上都詳細公布了各項活動的時間地點,方便當地民眾查閱。

2014中國“南非年”的余音尚在繚繞,南非行政首都比勒陀利亞的一台中非合璧的交響音樂會又拉開了2015南非“中國年”的序幕。互辦國家年正在成為中南之間推進文化合作、藝術交流、學術研討等“一攬子”工程的有效載體。

“今天我在想非洲。我沒有辦法將手頭的工作繼續,於是我就坐下來慢慢想。”從馬林迪回來的考古隊員丁雨寫下這樣的日志。“期待中國能幫助肯尼亞成為非洲第一個擁有水下考古博物館的國家。”這是同樣參加考古項目的肯尼亞小伙比塔的最大心願。中國國家博物館、北京大學考古文博學院與肯尼亞國家博物館自2010年起在肯尼亞沿海地區展開聯合考古發掘,這種以項目帶動的學術合作,正在成為中非交流版圖中的活躍一塊。

活躍在中非之間的還有政治對話和政黨經驗交流。中國發展進程中政治體制的特殊作用、政府模式與政黨關系等議題備受非洲國家關注,中國開設的一系列針對非洲國家的人力資源研修班和研討班也深受非洲歡迎。在相同的國際體系背景之下面臨相似的發展問題,使中非雙方在平等、自主的基礎上開展治國理政和發展經驗的交流和借鑒成為可能。

以上種種只是中非人文交流的片段縮影和冰山一角。600多年來的點滴來往正在匯聚成一條互聯互通的大河,拍打著歷史,也激蕩著現實,裹挾著更多合作機遇和交流形式浩蕩而下。

人文交流無分“新舊軟硬”——

多元並舉 各顯神通

說到“新舊結合”,中國駐毛裡求斯大使李立深以為然,“中非合作這麼多年,已經形成了傳統,取得了豐碩的成果,樹立了非常好的社會影響。推進‘一帶一路’建設需要我們用好原有品牌,以收到事半功倍之效。”

孔子學院可以說是中非交流甚至中國文化走向世界的老品牌了。2005年,非洲第一家孔子學院落戶肯尼亞,10年后的今天,非洲已經成了全世界孔子學院發展最迅速、最具活力的地區之一。哪怕偏遠到南非西開普省弗朗斯胡克市下面的一個黑人村庄,也不乏琅琅讀中文的聲音。漢語已經成了毛裡求斯小學的選修語言。登上2011年春晚舞台的肯尼亞女孩茹絲,作為內羅畢大學孔子學院畢業的第一批學生,已經“接棒”當上了漢語老師。肯尼亞埃格頓大學和莫伊大學的孔子學院還分別以農業技術和紡織服裝為辦學特色,有的放矢地惠及非洲發展。

但是,除了漢語、書法、太極、京戲之外,鮮活的當代中國同樣需要傳播途徑,這也是中國文化走出去出新出彩的時代需求。“我好喜歡毛豆豆呀”,在坦桑尼亞一家電視台參觀時,電台的一名記者就忍不住與來自“毛豆豆”故鄉的我們分享她對電視劇《媳婦的美好時代》的喜愛。一部表現普通人喜怒哀樂、表現中國式婚姻與家庭的電視劇,為坦桑民眾打開了一扇了解中國文化的窗口。

既要新舊結合,還要軟硬結合。中國駐南非大使田學軍將人文交流在雙邊關系中的地位和作用日益突出,歸結到一個重要的原因和表現上去——“文化交流機制日趨成熟”。硬機制是暢通交流渠道、提升合作水平的關鍵。以中南之間為例,正是通過發揮《文化合作協定》的綱領性作用,在日益成熟的框架機制上,兩國媒體合作才能不斷深化,推動中文教育納入南非國民教育體系才會取得可喜進展,共建科技園區和聯合研究中心進一步達成共識,涵蓋文化、藝術、教育、旅游、遺產保護等領域的互辦國家年活動,更是成為一大亮點。

人在哪裡,文化就在哪裡。硬機制以外,潤物細無聲的“軟交流”無時無刻不在。2014年中國駐肯尼亞大使館主辦的“我的肯尼亞/中國故事”征文比賽,收到很多在當地中國企業工作的肯尼亞員工的來稿,講述工作給他們帶來的精神狀態上的變化,以及他們從中國同事身上感受到的勤勞智慧和中國文化的底蘊。“我不會離開讓我夢想成真的地方,我會跟隨路橋直到退休”,中國路橋工程有限責任公司肯尼亞辦事處的京科這樣表達他的依戀之情。

在達累斯薩拉姆的華人旅館“遠方的家”,我們遇到了為“坦桑過大年”開碰頭會的志願者們。由在坦華人和坦桑尼亞人自導自演的“坦桑過大年”春晚,已經連著辦了6年,規模越來越大,參加人員越來越多,應邀參加的坦桑尼亞嘉賓分量也越來越重,坦桑尼亞國家電視台還予以全程實況轉播。中國駐坦桑尼亞大使呂友清說,春節文化是具有5000多年歷史的優秀中國文化的代表,通過中坦合作的文藝演出形式,“既增強了在坦華僑華人的凝聚力和向心力,也增進了中坦兩國人民的相互了解和友誼。”這也是一種文化交流形式的生命力所在。

在內羅畢,我們遇到了這樣一群中國年輕人。他們中不少是剛從名校畢業,有的辭去了在大城市的體面工作,還有的正在讀大學,卻為著同一種理想來到非洲,實地考察中國企業在當地發展的環境,幫助中國企業真正了解非洲、融入非洲。這群80后、90后,正在以他們的方式搭起一座中非友誼之橋。

中國傳媒大學的大四學生王怡是其中一員,兩年前她曾來到肯尼亞一所小學支教,這是她第二次來肯尼亞。“我和這片土地有說不清的情感”,她羞澀地笑了。

“真實親誠”旨在共同發展——

以人為本 互敬互鑒

“中國人民和非洲人民有著天然的親近感”,在坦贊鐵路達累斯薩拉姆車站,在坦中合資友誼紡織有限公司的車間,在毛裡求斯中國文化中心,大家都會真切地感受到這種“親近感”,會想起馬季、唐杰忠的相聲《友誼頌》裡不斷重復的那句斯瓦希裡語“拉菲克(朋友),瓦奇那(中國)”。一聲“朋友”,道出了中非命運共同體的凝聚力,也道出了千千萬萬身處中非交流之中的普通人的真實感受。

2014年“感動中國”將年度特別致敬頒給了抗擊埃博拉中國援非醫療隊。在別人離開的時候堅定趕來,在避之唯恐不及的病毒面前挺身而出,他們最真實地體現了什麼是“朋友”。這場新中國成立以來衛生領域最大規模的援外行動,距離1963年中國第一次向阿爾及利亞派駐醫療隊,已經過去了50多年,半個世紀裡值得“特別致敬”的援非白衣天使實在是太多了。

劉高瓊也是一名使者,一名農業使者,自1997年受教育部派遣來到肯尼亞埃格頓大學從事非洲農業教育援助工作起,就再也沒有離開過,硬是把自己“釘”在了用農業技術幫助非洲擺脫飢餓與貧困的承諾上。別人說這“釘”的苦,他卻隻知道甜——不僅大大改進了當地的農業種植,而且收獲了一份肯尼亞姑娘的愛情:“我現在有三個女兒,她們個個都是中國和肯尼亞的好女兒。”

隻要懷著一顆真誠之心,交流及其回報都是雙向的。當來非洲不到兩年的湖北姑娘楊晨代表中興通訊肯尼亞公司為一所貧民窟小學重建校舍捐款時,面對著全校400個孤兒、其中50%以上又是艾滋病攜帶者的笑容,她被深深打動了:“實際上,該說感激的人是我,這對我來說是一次洗滌,非洲人民始終滿溢的幸福感讓我羨慕不已,我是真心喜歡這種容易快樂的大智慧。”

在坦桑尼亞達累斯薩拉姆大學孔子學院學了多年武術的米沙拉,對自己的教練馮俊杰也抱著一顆感恩之心。因為肯吃苦,悟性又高,馮俊杰常常給他開小灶,教他動作的同時,專門引導他去體會中國武術的“精氣神”,后者讓他極為沉迷。2014年夏天,米沙拉隨孔子學院武術隊到了中國,在河南少林寺的所見所聞至今讓他難忘,“他們的動作都是有靈魂的”。中國文化的精氣神,在萬裡之外依然不寂寞。

基貝拉參加“我的肯尼亞/中國故事”征文比賽的文章是《向東看》。他從來沒有去過中國,但是,出了家門,看到中國人修的橋梁、辦公樓、體育館,回到家,又是來自中國的食物、家具、電器,這一切讓他覺得中國似乎就在身邊。“我也許沒機會去中國了,但我的女兒有。她正在學習中文,看中央電視台節目,甚至嘗試用筷子吃米飯,讀起孔子來似乎也不像我那麼吃力,還對我說‘孔子的哲學思想很酷噢’。”

從古至今,中非之間的惺惺相惜從未減弱。響必應之與同聲,道固從至於同類。互敬互鑒的人文交流,讓中國和非洲曾經遠遠地靠近,如今,“永遠做可靠朋友和真誠伙伴”的鄭重承諾,打造“中非合作升級版”的高瞻遠矚,無疑會將中非拉得更近,聯系得更緊。光陰歷歷、雲帆點點的“一帶一路”已迎來一場新的遠行。

(本報記者蔣安全、汪曉東、胡妍妍、孫天仁、付妍、王欲然、苑基榮、倪濤)

版式設計:蔡華偉

《 人民日報 》( 2015年04月02日 13 版)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量