積極籌劃“大西線” 保障可持續發展

“大西線”工程又稱“南水北調西線工程”,是指從青藏高原南部各大水系科學取水、統籌調劑並調往新疆等西北地區的大型引水工程。

“大西線”工程是徹底解決我國西部國土問題的基礎工程;是實現我國“西部崛起、東西並舉”發展新局面,從而將我國的發展帶入“綠色、優質、均衡、可持續”的新境界的重要抓手;是突破我國目前經濟、社會發展面臨的諸多困境的一個重要舉措。

一、國土生態安全是我國面臨的嚴峻挑戰

1. 西部土地荒漠化趨勢加重,生態環境問題突出

我國西部沙漠化是全球性氣象變化核心問題之一。佔我國國土面積3/5的西部地區,揮發和流失的水分多於降雨量,導致生態持續惡化。我國荒漠化土地面積已達267.4萬平方公裡(40億畝),佔國土面積的27.8%,近4億人口受到荒漠化影響。干旱問題已經成為制約我國發展的最長遠最關鍵的環境問題之一,僅大西北三大盆地的沙漠化面積就有60萬平方千米(9億畝),而且每年都在擴大。

2. 地區發展不平衡,是影響我國可持續發展的根本原因

中國地理學家胡煥庸(1901-1998)於1935年提出的劃分我國人口密度的對比線,這是一條從黑龍江省黑河市到雲南省騰沖市的基本直線,又被稱為“胡煥庸線”。“胡煥庸線”首次揭示了中國人口分布規律,不僅是中國人口密度的分界線,也是中國東南和西北發展不平衡的“分水嶺”。

近年來公開數據顯示,這條線東南部43.2%的國土生活著94.4%的人口,集中了95.7%的國內生產總值(GDP);西北部56.8%的土地僅供養5.6%的人口。雖然中國國土面積達960萬平方公裡,但真正適合人們生存的空間卻僅僅有300多萬平方公裡。

地區發展的嚴重不平衡,已嚴重影響了我國的可持續發展能力。如果不徹底解決西北國土的生態問題,我國的生存空間將面臨嚴峻的挑戰。

因此,下決心建設“大西線”工程,改善西部生態環境,開發我國西部廣袤的土地,拓展我國可耕土地面積,就成為解決我國可持續發展動力的一條根本性出路。

二、打造“塞上江南” 爭取生存空間

1.“大西線”將成為我國西北生態恢復、經濟發展的保障

“大西線”工程,是扭轉西北地區水分流失以及由此引發的長期生態惡化困局的可行“藥方”。從全局來看,西北的生態恢復是我國最大的生態問題,也是我們最輸不起的生態趕考。“大西線”工程的實施,可將西北地區流失之水重新“調回”,改善氣候,恢復更大的、曾經水草豐美的“自然環境”,從長遠意義上解決我國西北生態問題,保護青藏高原“中華水塔”,甚至為全球氣候良性發展貢獻力量。

2.“大西線”將再造一個相當於東部經濟規模的“塞上江南”

“胡煥庸線”所反映的能源、環境、發展壓力的“半壁壓強型”總體狀況長期無法改變,其根本原因在於我國三大自然分區的特殊地理國情:東部季風氣候區、西北干旱及半干旱區和青藏高寒區。

西北地區是中國七大地理分區之一,行政區劃上的西北地區包括陝西、新疆、甘肅、青海、寧夏和內蒙古西部,自然區劃上的西北地區指大興安嶺以西,昆侖山-阿爾金山、祁連山以北的廣大地區。西北地區荒漠廣布,人口密度小,約佔全國陸地面積的三分之一,是我國受荒漠化危害最為嚴重的地區,由於嚴重缺水,治理難度很大。

“大西線”的建設,將直接扣緊“水”這個關鍵問題,使我國西北廣闊國土的生態逐漸恢復,為我國的發展提供新的機遇和最重要的保障。以農業為例,根據以色列的節水技術推算,每畝耕地滴灌用水量僅為26立方米,如果年調水量為400億立方米,則可滴灌15.4億畝耕地(我國現有的耕地總量僅為18億畝)。此外,西北的發展還可以大大促進光伏產業,提高太陽能的使用率,減少煤炭的消耗,減少環境危害,逐步提升國家綠色發展水平。

3.“大西線”將促進我國地區間均衡發展

“大西線”調水工程有望釋放西北大地的潛力,緩解我國人多地少的矛盾,保障糧食安全,分擔東部地區發展壓力,為我國的均衡發展和持續繁榮奠定基礎。同時,西北干旱區作為農業開發程度很低的處女地,將在現代科技和節水觀念的引領下,促進我國的農業現代化,並由點及面,創造全新的經濟增長點,進而推動西北地區跨越式發展,消除貧困根源。

促進西北地區的發展,“一帶一路”是最為有效的地緣戰略,“大西線”是最為關鍵的基礎保障。二者結合,在全球信息化和物流現代化不斷發展的支撐下,向東可以覆蓋國內市場,向西可以開發中亞、西亞,以至歐洲和非洲市場,極大地提高西北半壁的經濟地位和對外開放水平,促進歐亞大陸東西聯動發展,促進西北地區快速發展。

4.“大西線”將促進我國西北國土長治久安

“大西線”工程將徹底解決我國西北國土生態發展問題,將把西北荒漠改變成塞上江南,從而將徹底改變我國第一階段改革開放引發的人口大規模向東南遷移的發展路徑,數以億計的新移民將會來到西北。這一人口流動的新局面,將極大地推動我國西北部各民族的文化融合,促進民族團結。同時,新的西北國土有效使用面積的“增長”,也將極大的擴展我國的戰略縱深,為我國贏得更加深廣的戰略發展空間。

5.“大西線”將助力我國完成“三步走”戰略目標

我國西北有著重要的潛在價值和歷史地位。從目前的西氣東輸到西北油氣資源的豐富儲量,到光伏、風力等可再生能源的潛力,均對國家未來發展具有重要意義;中國西北干旱、半干旱區在歷史上作為東西方文明交流互動的通道,對人類文明發展有著很大的貢獻。今后,隨著西北地區“水”的問題得到緩解,經濟、文化發展水平的逐步提高,創業、就業機會的逐漸增加,將有力促進人才向中西部地區流入,促進人才、人口的地區均衡,促進西北地區民族間交流融合。

“大西線”的建設將成為我國未來和平崛起、持續繁榮的支撐和保障,是我國實現“再崛起、再騰飛、再發展”的有效舉措。西北水資源的逐漸增加和生態的逐步恢復,將帶動西北的綠色大發展,有力支撐“一帶一路”戰略,為中國在制造業、基礎設施建設等領域積累的產業能力提供新的成長空間,將我國經濟中最具優勢的部分與世界經濟最具潛力和最具實力的部分聯系起來,從而為構建我國梯度發展新格局,為促進區域均衡、協調發展提供新的支撐。

附:“大西線”方案簡介

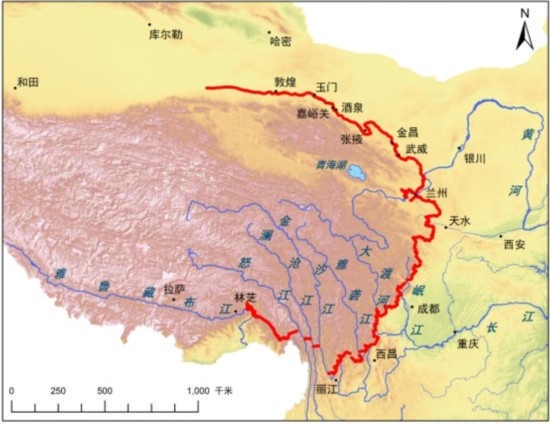

“大西線”調水線路示意圖

總體規劃思路為:從雅魯藏布江下游開始,向東南穿越橫斷山脈,於三江並流處折向東北至四川盆地邊緣,沿青藏高原邊緣向北,過秦嶺、黃河,經甘肅進入新疆,形成一個調水環線。通過逐級借水、補水的綜合調配,借用金沙江、雅礱江、岷江(含大渡河)三江之水(均為長江支流)輸往西北,降低施工成本和風險;同時,以雅魯藏布江、怒江、瀾滄江之水逐級補充至長江上游金沙江段,以維持長江水量。本線路可根據需要向多個重要地區和城市補水,也可以向渭河和黃河補水。

與以往“西南-東北”走向穿越青藏高原的調水思路相比,本方案可以避免大量揚水、超級水庫、超長隧洞以及高原施工等問題。同時,以較低的水位從雅魯藏布江、怒江、瀾滄江、金沙江、雅礱江、岷江(含大渡河)取水,不僅可以顯著提高可用水量,也可以統一調節青藏高原流向印度洋和太平洋的各大水系之水,更加靈活、合理的向高原北側補水。此外,由於主要供水河流的取水口都位於它們的中上游,對下游影響較小(因為中下游控制的流域更大)。

施工線路的設計借鑒都江堰和紅旗渠的寶貴經驗,全程自流調水,採用明渠和引水隧洞相結合的方式。原則上可保証全程水位逐漸降低(無揚水),避免跨河引水渡槽,施工海拔不超過2500米。由於本計劃調水量巨大,遠超國內外已有的所有大型調水案例中單條線路輸水量,這種方式可以極大地降低工程難度和輸水成本。詳細設計階段,可根據水量的精細分配策略,輔以靈活、多樣的借、補線路,減少單線壓力或者施工量;同時,也可輔以少量倒虹吸管、渡槽等其它形式的輸水方式。

工程可採取分步建設的方式:先期修建岷江(及大渡河)到黃河的輸水干渠,后期向兩頭延伸;目的地方向繼續向西北入甘肅、新疆;水源地方向向西南回溯至雅礱江、金沙江、瀾滄江、怒江、雅魯藏布江。為了使工程在建設過程中即可逐步發揮其效益,建議修建順序為:①岷江-渭河;②渭河-黃河;③大渡河-岷江;以上為核心線路。④瀾滄江-金沙江;⑤怒江-瀾滄江;以上為補水長江的路線。⑥雅礱江-大渡河,為繼續向長江支流借水的路線。⑦黃河-玉門,為西北地區的城市補水。⑧金沙江-雅礱江,用於連通各大水源,實現整體、合理調配。⑨玉門-羅布泊,用於逐步治理沙漠。⑩雅魯藏布江-怒江,作為后續補水線路。

在實際建設時,可以採用如下的備選方案:即主要從雅礱江、岷江(及大渡河)取水,減少施工裡程和難度;同時,增加雅魯藏布江、怒江、瀾滄江對金沙江段的補水。豐水期用此方案可減輕相關流域的水患,同時減少金沙江到雅礱江段輸水線路的運行壓力。

除雅魯藏布江-怒江的備用補水路線外,自怒江至羅布泊,施工總裡程約4679千米,平均坡降約0.25米/千米(0.25‰)。線路涉及的取水口總水量超過2200億立方米/年,按國際慣例,以25%-30%的取水比例計算,可調水量為550-660億立方米/年。如果年調水量為400億立方米,以2米/秒的流速計算,則需修建約70米寬、10米深的明渠,總開挖土方量約24.3億立方米,總澆筑混凝土量約5.2億立方米,工期預計10-20年,總投資額約15000億元。調水量主要受限於調水能力,但相對不足的調水量也可以促進所調之水更加高效的利用,促進其經濟效益的優化。

雖然線路經過的大部分地區為人煙稀少的山地和荒漠,影響較小,但必須針對地質、地震等情況進行詳細調研,並研究相應的工程方案,降低潛在風險。在項目建設過程中,應建立多種傳感器的聯合監測和控制系統,對全線流量自動化調控,對突發情況進行自主應急響應。

(作者:王博永,國家創新與發展戰略研究會秘書長)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量