“小城故事多”系列

山西臨汾:傳承文脈大槐樹 鄉村振興全域游

“人說山西好風光,地肥水美五谷香。左手一指太行山,右手一指是呂梁。站在那高處望上一望,你看那汾河的水呀,嘩啦啦啦流過我的小村旁。”

華夏古文明,臨汾好風光。山西省臨汾市,東倚太岳,西臨黃河,處汾水之濱,歷史悠久,文化燦爛,成為近年來臨汾打造“文化強市”的底色。

走進臨汾,探尋悠遠的“尋根文化”,品味獨特的晉西南風光,能夠深切感受臨汾這座城市快速發展的前進步伐和深厚歷史文化的無窮魅力。

守正出奇 文化保護見擔當

尋根,溯源。

佇立臨汾這方沃土,回望歷史文化長河,源遠流長,群星璀璨。

10萬年前,現代黃種人之祖“丁村人”在這裡繁衍生息。1953年,襄汾縣丁村遺址的發現與發掘,填補了北京猿人與山頂洞人之間,人類進化史上的一項空白——10萬年前,是“丁村人”打磨石頭的火光照亮了汾河兩岸,將史前人類智慧播撒向四面八方。

5000年前,華夏文明之宗帝堯文化在這裡起源繁盛。“沒有哪一個遺址能像陶寺遺址這樣,全面擁有文明起源形成的要素和標志。”今年5月,“中華文明探源工程”首席專家王巍公布了工程最新進展:距今5800年前后,黃河、長江中下游以及西遼河等區域出現了文明起源跡象。其中,襄汾縣陶寺遺址是實証5000多年中華文明歷程的重要支點與基石。280萬平方米的都城遺址、迄今中國最早的“文”字、世界最早的古觀象台,豐富的物藏遺產,像一本“地書”,講述著帝堯時期的古老文明故事。

600年前,中國史上最大規模的官方移民從這裡開拔腳步。“在洪洞,抓一把泥土就能攥出華夏古老文明的汁液”,作家李存葆如是說。600年前,明初官府強制實行移民屯田政策,大批移民於此遠赴他鄉,散落全國。“問我祖先在何處,山西洪洞大槐樹”。如今,每年清明節前后,洪洞的大槐樹文化節都會吸引海內外后裔回鄉祭祖尋根,“大槐樹祭祖習俗”亦被列為國家級非物質文化遺產。

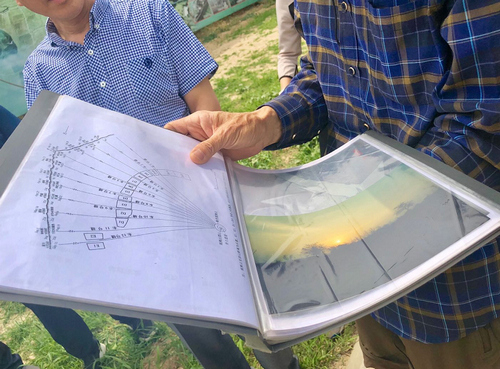

馮九生耗時兩個回歸年,觀測並繪制了古觀象台的工作原理 (人民網趙鐸攝)

探尋文明,傳承文化,保護是關鍵。“未來,這裡是要建一個遺址公園。”在塔兒山下陶寺村旁的溝壑土塬上,中國社科院考古研究所山西第二工作隊(陶寺考古隊)特級技師馮九生,一手拿著測繪本,一手指著遠處的幾條“探溝”,向我們講述昔日帝堯古都的恢宏,以及當前的保護開發規劃。

不遠處,矗立著一組大型石柱陣復原景觀,這就是舉世聞名的陶寺古觀象台遺址。“觀象台有1個觀測點、13根柱子、12道縫,通過從觀測點觀測日出,這些縫對應了20個節氣,進而安排農耕。”馮九生站在觀象台,為我們“重現”了古人觀測的過程。這個看似簡單的觀測場景,考古隊足足檢驗了兩個回歸年才最終確定。

“每個考古隊員都是一名古遺址衛士,責任重大。最大限度的保護文化,還原歷史信息,才是考古最大的追求與快樂。”談及考古人郊外作業的苦,已經在陶寺遺址工作30多年的馮九生反倒覺得樂在其中。

9代晉侯墓葬、迄今最大的西周車馬坑、精美的青銅器……在曲沃晉國博物館,晉國歷史文物區、考古發掘史區、晉侯墓地遺址區次第銜接,曾經輝煌青史的晉國霸業一收眼底。這裡依托全國重點文物保護單位“曲村——天馬遺址”而建,是山西第一座遺址類專題博物館,也是我國唯一一座完整展示晉文化的平台。

建成特色鮮明的遺址性博物館並不容易,從規劃到建成,晉國博物館耗時超過20年。“在遺址上設立博物館,是山西實施大遺址保護和展示的創新之舉。”晉國博物館建設工程指揮部顧問侯俊杰,全程參與了博物館的建設。他表示,遺址博物館不但要處理好三個主題展區之間、展區與博物館小環境之間的關系,還要處理好博物館與遺址環境,以及博物館、遺址與周邊空間環境之間的關系,建設中的科學性、審慎性、嚴謹性缺一不可。

唐人居總經理曹三剛正在展示收藏的老物件,並向大家講解其背后的傳統文化 (人民網趙鐸攝)

“家具是有文化的。過去家具是‘傳家寶’,能用幾十年甚至上百年,也蘊含了家具師傅的‘工匠精神’。”襄汾山西唐人居古典家具文化有限公司總經理曹三剛告訴我們,他從1989年開始從事買賣老家具的生意,邊收邊修邊賣。“可賣著賣著就愛上了這些老物件,喜歡上了晉作家具文化。后來覺得太難割舍,干脆就不賣了。”

曹三剛介紹,晉作家具是中國北方家具的代表,20年來,他收藏了數不清的老家具,也在研究、傳承晉作家具制作技藝上下了苦功夫。

把好東西留下來,讓好手藝傳下去。曹三剛有一個願望,打造一個“山西家居博物館”,把自己攢了幾十年的從各地搜尋而來的老門窗、老磚牆、老家具等老物件展示出來,讓更多人欣賞到獨特的山西文化。

如今,唐人居還是中央美術學院、太原師范學院等學校的實習基地,“這麼多年,這裡的師傅們通過自己的學習專研,成為了這個行業的專家,他們是地地道道的‘匠人’。”談起曹三剛和他的唐人居,很多學生都豎起了大拇指。

筑巢引鳳 全域旅游譜新曲

獨守豐富的文物文化資源,光保護還不夠。文化是城市的內含光,在發展過程中,如何讓收藏在博物館裡的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍裡的文字活起來,走進百姓生活,融入文明交流?如何讓傳統文化在傳承與創新中煥發新光芒,塑造現代城市的特色魅力?

依托文化底蘊,打造全域旅游,提升百姓幸福感,亮化城市精神名片,通過多年努力摸索,臨汾找到了自己的發展道路。

進入金秋九月,花落臨汾的2018年山西省旅游發展大會進入了緊張的倒計時。“臨汾發展旅游的優勢既有自然山水,還有底蘊深厚的傳統文化。”臨汾市委常委、宣傳部長李朝旗介紹,圍繞“傳統文化與新時代旅游的融合創新”的主題,臨汾預備奏響文旅強音。

在晉園,專業舞蹈隊常常引得休閑居民熱情加入,融進夜景中,成為一道風景線 (人民網趙鐸攝)

作為臨汾發展全域旅游的一個縮影,先行一步的曲沃縣打開了一片新天地。“沃水瀠洄盤旋,是為曲沃”。步入東城新區的晉園公園,清代《曲沃縣志》中描述的鄉土美景,躍然眼前。

水系貫穿整個公園,曲折處林下聽泉,開闊處湖光粼粼,移步異景。晉水橋、文公石舫、古都梨園……一系列以晉文化為主題的景觀建筑點綴在園區不同的地方。建成不到4年,每年游客量都超過100萬人次。

“建設之初經過了上百次的論証,這裡所有的建筑都要有文化根源。下一步,我們還要繼續在園內開發文創產品,把老祖宗留下來的東西活化起來。” 曲沃縣委常委、宣傳部部長高劍雲說。

不光是吸引游客駐足,晉園同時配套的城展館、圖書館、文化館、檔案館、老年活動館和會議中心,也讓其成為曲沃人家門口的天然氧吧與休閑娛樂場。

夜幕降臨,前來納涼、鍛煉的人群逐漸聚集。78歲的老大爺宋玉年回憶,自從晉園建成后,他幾乎每天都來鍛煉。“最近幾年曲沃變化特別大,政府能在城區拿出300多畝給我們建一座公園,盡心盡力給老百姓打造好環境,大家都高興。環境好了,我的身體也好了,‘三高’也沒了。”

湖畔噴泉隨音樂起舞,岸邊廣場上一支支健身舞蹈隊伍動作整齊劃一,大家精神飽滿,氣勢如虹。“我可喜歡跳舞了,全家人都特別支持我,老伴兒還會開車送我。”58歲的王金玲跳了十幾年的廣場舞,跳舞的環境變得越來越好,“晉園的環境好,還給我們提供燈光和器材支持。”王金玲開心地介紹,自己所在的隊伍已經有一百多人,“我們也是曲沃縣一道亮麗的風景線!”

“曲沃的獨特優勢在文化,曲沃的發展潛力在文化,曲沃的發展前景也在文化。”曲沃縣委書記郭惠勇談到,自去年以來,通過春季90天和秋季120天兩輪大會戰,全縣“三步並作兩步走”連續建設了16個景區,為曲沃做優全域旅游“挂上了加速檔”。

曲沃的全域旅游,優勢在文化,特色在鄉村。

“揚之水,白石鑿鑿。素衣朱襮,從子於沃。既見君子,雲何不樂?”從曲沃縣城出發,向東南10公裡,即可到達北董鄉“詩經故裡田園綜合體景區”。《詩經•唐風》共12篇,都是在這一帶創作的。

不貪大、不求洋,詩經故裡深挖《詩經》獨特資源,將深厚的歷史文化底蘊與當地豐富的水資源、蓮菜產業巧妙結合,圍繞農耕文明、農業科普,打造了一個有故事、有特色的田園風情區。

林間溪水潺潺,觀光步道依山傍水,或起或伏蔓延鄉間。抬望眼處:一灣一灣天然水塘三五連片、風吹十裡荷香﹔亭台樓閣錯落有致,與整潔的古朴民居交相掩映﹔各種詩經文化體驗項目如珍珠四處散落,徜徉的游客可耕可讀,亦游亦學,見山見水間,體驗的是心中向往的那片田園鄉愁。

在詩經故裡,村民表演隊正在演繹歷史故事,這是小游客們最喜愛的節目之一 (人民網趙鐸攝)

“給我捂上十二床被子,也做不了這美夢!”南林交村村民張喜佳這樣形容著村裡規劃改造后的景象,幾年前那個荒蕪、雜亂又冷清的南林交村,已經徹底成為歷史。他也清楚的記得,親戚時隔多年回來探親時那滿臉的驚訝與興奮。

家門口的景區不僅大大改善了村民們的生活環境,也讓大家的錢包鼓了起來。

村民們圍繞上前,向我們介紹,之前吃穿短缺,農副產品也愁賣。現在,出了家門,穿過公園就是承包田,塘裡的蓮藕,剛上岸就被搶購一空。“田間地頭成了最受歡迎的農貿市場。”“而且價格好,光是賣藕、賣蒜,每年就得多收一千塊。”村民們你一言我一語,爽朗而淳朴。

景區帶來的實惠看得見摸得著,數千年來面朝黃土背朝天的村民們也開始轉變觀念,有了生態意識、服務意識、市場意識。

在村口,一座古風的民宿旅館正拔地而起,一些思路活泛的村民已經開始把目光轉向服務業。“我就在自家門口開個小賣部,旅游旺季,有時候五天能掙三千塊錢。”張喜佳告訴記者,游客越來越多,村裡有幾戶在外打工的年輕人也回來了,開起了特色美食餐館。

參與景區建設,保護生態環境的意識也更濃了。“環境好了大家都受益,得多想想人家為啥來,來了想看啥,需要啥。”張喜佳說現在村裡有活了,公共設施需要維護了,大家都爭著干,有時不用通知,自己看見了,順手也就做了。

與詩經故裡的火熱場景相類似,目前整個臨汾市依托本地自然生態環境和民俗文化優勢,大力發展休閑農業的聚集效應也已經顯現。目前,全市共創建全國休閑農業和鄉村旅游示范縣1個、示范點1個,山西省休閑農業和鄉村旅游示范縣3個、示范點20個。2017年,全市休閑農業和鄉村旅游收入近8億元。

多措並舉 鄉村振興正當時

臨汾,堯帝故都,亦是中國古老農耕文明的發祥地。千百年時光荏苒,這裡的鄉村又將如何順應潮流,在新時代為農耕文明注入現代農業、田園風光、鄉村文明的新內涵?

民無產業不富。吉縣地處呂梁山南端,是典型的山區農業小縣。七十年代的吉縣,“收了麥子種棒子,年年都是老樣子”,溝壑縱橫,土地貧瘠,是個不折不扣的貧困縣。而今,吉縣蘋果譽滿全國,一片片果林鋪滿了溝壑,也填滿了腰包,成了這裡名脫貧致富的搖錢樹。

在東城鄉的朝輝果業專業合作社,記者見到了合作社理事長楊朝輝。2011年,眼見家鄉的蘋果種植日漸規模化,在外地創業的楊朝輝,選擇回吉縣大干一場。自此,在發展有機、提升品牌、拓寬市場的道路上,他一扎就是7年。

“最初隻有5戶社員,邊試邊改,四處拜師學習有機蘋果標准化生產過程。現在社員有一百多戶,‘果-沼-畜’生態循環的有機果園2600多畝,成為山西省現代生態農業清潔生產技術示范基地。”談起今昔對比,楊朝輝認為發展有機品牌的路子,走對了。如今,合作社有機認証的蘋果遠銷西歐、俄羅斯、南亞等國家和地區,年營收超過320萬元。

大河有水小河滿。楊朝輝的合作社,還聯動著4鎮11村的50個貧困戶,這兩年每戶都能增收3000元左右。

在東城鄉上社堤村,村民袁更善告訴記者,自己和妻子因為肢體殘疾,缺乏資金,導致貧困。過去聊起生計就發愁,如今談起過日子卻是底氣十足:“依靠幫扶政策,家裡拿到了10萬元貸款。幾畝果園,有人上門技術指導,生產物資也有支持。蘋果收了自己賣,不好賣時合作社幫著找買家,好的年頭都能收幾萬。”

這只是吉縣積極培育新型農業經營主體,著力蘋果產業化、生態化發展的一個縮影。

今年8月,吉縣提前2年摘掉了“貧困縣”帽子。全縣蘋果地理標識產品認証28萬畝,產量22萬噸,產值近10億元,成為了吉縣農民脫貧致富的主導產業:果農佔農民總數的80%以上,果農人均果品收入佔人均純收入的80%以上,靠蘋果產業脫貧的佔貧困戶總數的80%以上。

郭高升正在展示自己培育的小麥新品種 (人民網趙鐸攝影)

農無科技不興。我國是糧食進口大國,如何在有限的土地上種出更多糧食是新中國數代人的夙願。

在臨汾,提起糧食增收能人、育種達人,“襄汾袁隆平”可謂無人不曉。他就是郭高升,襄汾縣南賈高升玉米種植專業合作社理事長、襄汾縣高升玉米高產技術開發研究所所長。

一輩子鐘情土地,至今耕耘不輟,年過古稀的郭高升依然身板硬朗。他種的玉米,畝產平均達上千公斤,擁有“玉米葉齡管理栽培方法”和“玉米紅蜘蛛防治方法”兩項國家專利。在襄汾縣示范種植玉米2.1萬畝,增產315萬公斤,輻射區人均增收400余元……

今年,郭高升在小麥收獲后的土地上播種了400畝“玉米風光指數利用”高產示范田。9月,玉米進入灌漿期,又是一個豐收年。

“咱就是一個地道的農民,搞科研的出發點就是為了能吃上一頓飽飯,沒想到還做出了一些名堂。”對於隨之而來的榮譽,郭高升坦言,自己的出發點還是努力讓更多農民增收,讓更多人吃飽吃好,為國家的糧食生產作點貢獻。

在玉米領域“功成名就”的郭高升,並沒有停下腳步。近些年,他又將目光瞄准了雜交小麥,目前已經培育出8個小麥新品種。

“就叫‘襄麥’吧。”一輩子在襄汾的土地上耕耘,痴心雜糧種植,小麥新品種的命名,郭高升自然而然想到了家鄉的名字。

“襄麥10號已經提純,目前正准備擴繁試驗,檢驗產量,目標是選育出大田畝產800公斤以上的雜交品種。來年小麥成熟時,歡迎你們再來!”採訪結束,郭老鄭重的向我們發出邀請。

“一定!”我們愉快的回應著,待到收獲季節,讓我們再會臨汾,再相聚!

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量