中國第一座自行設計建造的核電站安全運行30年——

秦山核電“三十而立” “國之光榮”再譜新篇

|

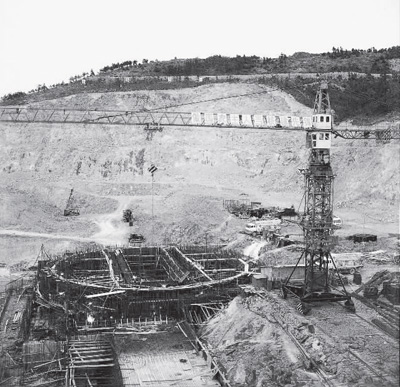

1985年3月20日,秦山核電站澆筑第一罐混凝土。 |

|

如今的秦山核電站,從30萬千瓦到100萬千瓦,是中國核電機組數量最多、堆型最全面的核電基地,見証著中國核電的跨越式發展。 |

1991年12月15日,中國第一座自行設計、自行建造的核電站——秦山核電站並網發電,中國成為世界上第七個能夠自行設計建造核電站的國家。時至今日,被譽為“國之光榮”的秦山核電站已安全運行30年。

作為中國核電的發源地,秦山核電站為中國逐步掌握世界領先的核電技術,為日后“華龍一號”的誕生,為中國核電“走出去”,都打下了堅實的基礎。

如今,在秦山一期核反應堆正對面的山麓上,仍可以看到一塊刻著“秦山春曉”四個大字的石碑。“這是我國核電工作者記錄歷史的方式,秦山核電站就像一支‘報春曲’,我國核電事業迎來春天。”中核集團秦山核電黨委書記、董事長黃潛說。

掌握技術上的主動權

對於中國核電事業來說,1970年是個極其重要的年份。這一年發生了兩件大事。

第一件事發生在北京。1970年2月8日,上海市傳達了周恩來總理關於建設核電的指示精神:“從長遠看,要解決上海和華東地區的用電問題,要靠核電”。中國首個自主核電——秦山核電站即以“七二八工程”命名。

第二件事發生在四川。1970年8月,四川的大山深處,中國第一艘核潛艇的陸上模式堆滿功率運行,中國人用核能發出了自己的第一度電。

這意味著,中國發展核電,從政治、組織再到技術層面,我們都已做好了准備,中國和平利用核能的浪潮開始涌動。

1982年,在五屆全國人大五次會議上,中國鄭重宣布在浙江海鹽建設秦山核電站的決定。此后,來自西北、西南等地的核工業人在秦山腳下集結,涉及100多家科研單位、7個設計機構、11個施工單位、數百家制造廠。大家的目標隻有一個:實現核電“零的突破”。“轟,轟,轟!”開山炮震得地動山搖,野鳥驚飛。1983年6月1日,秦山核電站破土動工,中國大陸的核電建設翻開了新的一頁。

白手起家,談何容易。比如一些關鍵設備的焊接技術,當時國內根本沒有。起初,一家外國企業答應以10萬美元的價格提供焊接技術手冊。但事實証明,核心技術是買不來的。果然,該企業所在國政府后來又提出兩個“附加條件”:第一,中國人使用這種焊接技術,必須向該國報備﹔第二,使用該技術焊接管道時,要派該國專家現場監督。

聽到這些條件,時任核工業部副部長、秦山核電公司總經理的趙宏當即決定終止談判,就用這10萬美元在秦山現場建設一個焊接公關實驗室。秦山核電站工程總設計師歐陽予親自主持制訂技術攻關方案和要求,在著名焊接專家潘際鑾教授的協同下,用半年時間拿下了這項技術。

歐陽予說:“解決自行設計中的技術關鍵,隻有通過自己的研究和開發,才能知其然,並且知其所以然,掌握技術上的主動權。”在秦山核電站的建設過程中,每一張技術圖紙都是中國人自己設計、自己繪制的。有人作了專門統計,如果將所有技術圖紙鋪在地面上的話,足足有一公裡那麼長!

“凡是中國自己能干的都自己干”

從秦山一期的30萬千瓦,到秦山二期的60萬千瓦,中國核電從起步階段邁入了發展、跨越階段。通過秦山二期,中國不僅走出了核電國產化的路子,更為日后的“華龍騰飛”做好了准備。

1986年,中央決定趁熱打鐵,在秦山一期的基礎上繼續開展秦山二期工程,建設方針是“以我為主,中外合作”。初時,德法與我國的合作已到即將簽合同的時候。但到了80年代末,一些西方國家開始制裁封鎖中國,秦山二期也就陷入了孤立無援的局面。

“項目必須要做下去。”“凡是中國自己能干的都自己干。”秦山二期總設計師葉奇蓁等建設者們下定決心自主設計,發揚“兩彈一星”精神,吸取秦山一期的經驗,參考當時正在建設的大亞灣核電站,利用一切可能得到的資料,自力更生繼續開展科研攻關。

正是這一階段的努力,使秦山二期掌握了國際標准的環路和關鍵設備設計的核心技術。秦山二期大部分關鍵設備都是中國自主設計的,自主設計率達到90%。通過秦山二期的磨煉,中國不僅掌握60萬千瓦的核電站設計,而且具有100萬千瓦的設計能力。

核電站設計,最重要的就是堆芯。正是在秦山二期的基礎上,上世紀90年代,中核集團立即啟動自主百萬千瓦級核電技術的研發攻關項目,並於1996年提出了177堆芯的方案,不僅將核電機組的發電功率提升5%至10%,也大大增強了核電站的安全性。這是“華龍一號”誕生的源頭和關鍵技術的基礎。

國產化也一直貫穿著秦山二期建設的全過程。在反應堆堆內構件的國產化上,葉奇蓁講述了這樣一個進程表:秦山二期1號機組從法國引進,2號機組國內企業承擔一部分,而3號機組以國內企業為主,4號機組則完全國產化。

這一變化,在葉奇蓁的眼裡顯得彌足珍貴。他說,通過自主創新掌握核電核心技術和設備國產化,秦山二期的每千瓦造價為1330美元,而同期國內全套引進的核電站每千瓦的造價達1800至2000美元。秦山二期與相同規模的引進核電站比,節約了約70億元的投資,這70億元就是走自主創新、走國產化道路的直接效益。更重要的是,這給中國核裝備工業帶來前所未有的發展機遇。以秦山二期核電工程為依托,國內各核電設備制造企業共同建立起較完整的核電設備制造體系。

“現在搞成了,回頭看看如果當時不下決心,真不知道會等到什麼時候。”葉奇蓁欣慰地說道。無論是設計自主化還是設備國產化,在中國核電發展史上,秦山二期都實現了一個重大跨越。

邁出“走出去”的第一步

2016年1月6日上午11時,巴基斯坦恰希瑪核電站1號機組(C1)主控室,當顯示屏上主泵電機上油箱溫度趨於恆定,達到歷史最佳值后,壓抑了許久的巴方人員再也抑制不住激動的心情,紛紛豎起大拇指,向主控室內的中方人員高呼:中國偉大!

此時,站在主控室內的秦山核電維修大師姚建遠摘下眼鏡,揉了揉脹痛的眼睛,隨后向兩位同伴陳志高、郭鵬飛報以會心的微笑。巴基斯坦C1主泵電機修復項目圓滿完成!他們緊繃十來天的神經終於可以稍微放鬆一下了。

巴基斯坦恰希瑪核電站,是中國自行設計、建造的第一座出口商用核電站,是中國核電“走出去”的首堆。1991年12月31日,中巴兩國在北京簽定了以秦山核電站為參考,合作建設巴基斯坦恰希瑪核電站的協議。在中方幫助下,4台與秦山核電30萬千瓦核電機組同類型機組相繼建成投產,對進一步緩解巴基斯坦電力緊缺困境,助力巴基斯坦國家經濟建設產生了巨大的良好的影響。

出口核電站,也意味著調試、檢修、運營、培訓等配套服務也要一起“走出去”。秦山核電作為國內擁有30萬千瓦壓水堆機組最豐富使用經驗的核電基地,責無旁貸地肩負起時代重任,堅定邁出中國核電技術配套服務“走出去”的第一步。30年來,秦山核電從建設伊始就與恰希瑪結下了不解之緣,在機組調試、生產准備、機組大修、人員培養等方方面面,到處有秦山核電人的身影。

核電操縱員被稱為“黃金人”,而巴基斯坦第一批“黃金人”正是誕生於秦山。中國師傅同巴方學員採取“一對一”模式,中國師傅走到哪兒,巴方學員就跟到哪兒。巴方學員邊看邊學,不懂就問。中國師傅則是有問必答,手把手教學。秦山核電副總經理吳炳泉當時負責的學員名叫雷阿滋,能講一口流利的漢語。“當年我和雷阿滋都才20多歲,他甚至比我這個老師還大那麼一兩歲。”

這些通過C1項目成長起來的巴方學員,如今大多都已成為巴基斯坦核工業體系的領導層和中堅力量。吳炳泉的“徒弟”雷阿滋如今已是卡拉奇項目總經理。后來,吳炳泉出差去巴基斯坦時,受到了雷阿滋的熱情接待,見到吳炳泉,他開口仍是一聲“中國師傅”。

再造一個新秦山

前不久,全國范圍迎來降溫,同時一則“南方地區有了核能供熱”的消息刷屏了朋友圈。

原來,12月3日,中國南方地區首個核能供熱項目——浙江海鹽核能供熱示范工程(一期)在浙江海鹽正式投運,供暖面積達46萬平方米,惠及近4000戶居民。到“十四五”末項目全部建成,能夠滿足海鹽約400萬平方米供暖需求。

據測算,相對於南方地區的電取暖方式,該項目全部建成投運后,每年可節約電能消耗1.96億千瓦時,為我國南方大規模集中供熱項目建設發揮了良好的示范作用。而這項工程的背后,站立的仍然是秦山核電。

核能除了發電還能干什麼?傳統核電站下一步該如何轉型發展?這也是作為核電“老大哥”的秦山核電在思考的問題。

“近年秦山的發電量已經實現六連增,今年有望七連增。盡管我們目前運行業績較好,但利潤也存在天花板。”對於秦山的發展,黃潛充滿憂患意識,“我們目前雖然稱得上是國內核電行業的‘老大’,但很快田灣、福清基地的新機組將逐步建成發電,發電量、裝機容量都將趕超我們。”

為此,秦山核電提出“1+1+2+4”的發展思路,即一個秦山核電、一個“新秦山”、兩個“零碳未來城”和“四個基地”,統籌推進實現高質量發展。作為南方小城的海鹽能用上核能供暖,就是秦山核電為助力碳達峰碳中和目標作出的戰略舉措之一。除此以外,秦山核電還踏上了“健康中國”新征程。

2019年4月1日,中國首個醫用鈷靶件經輻照后在秦山核電重水堆1號機組順利出堆,這標志著中國通過自主研發成功掌握了醫用鈷-60生產技術,伽馬刀裝上了“中國芯”。 伽馬刀設備主要應用於腫瘤治療,具有定位精准、無創傷、不麻醉、不開刀等優點。然而,作為伽馬刀核心生產原料的醫用鈷-60,此前長期依賴進口、供應短缺,嚴重制約產業發展。如今鈷-60成功實現國產化,為全國癌症患者帶來了福音。目前,秦山核電的重水堆機組是全球為數不多的可生產鈷-60的核電機組。

2021年,“三十而立”的秦山核電已累計安全發電6900億千瓦時,成為中國核電機組數量最多、堆型最全面、核電運行管理人才最豐富的核電基地。時光流轉30年,秦山核電像一個縮影,映照出中國核電技術從相對落后到世界先進的奮斗征程,彰顯著新時代核電工作者創新拼搏的精神風貌。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量