正在修建中的武汉长江大桥

刚通车时的长江大桥

1955年5月,大桥修建者与苏联专家合影

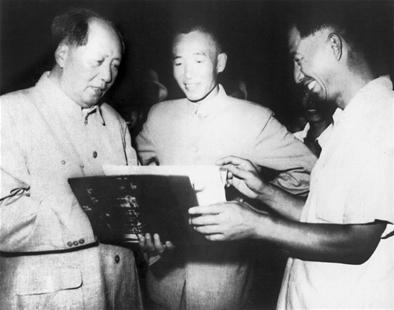

毛泽东主席视察大桥时翻阅大桥画册

开栏语

历史并不如烟。她清晰地站在那里,等在那里。

档案却如浩海。繁如星辰般,诉说着各种精彩。

目前,省档案馆馆藏各类档案63万卷(册)。今日起,本报联合省档案局(馆)开设《档案解密》专刊。为您梳理珍贵档案背后的故事,明晰历史脉络;我们还会联系实际,今昔对照,思考总结,发挥档案资政启迪的时代作用。

新闻纸,记录当下;档案纸,留存过往。

当两者相遇,穿越的精彩,请您关注!

欢迎您的加入。线索提供电话:027-88569215,邮箱:119215784@qq.com。

提问历史

修建长江大桥,为何是百年期盼

长江上第一座大桥在东汉

公元33年,东汉时期,公孙述攻占夷陵,为抵御汉朝军队进攻,在长江上建起一座浮桥(用巨缆绳捆绑巨木,再铺木板)。这是长江上第一座大桥。

清咸丰二年(1852年),太平军攻克汉阳,在汉阳与武昌的江面上建起两座浮桥。史书描绘为“人来马往,履如坦道”。

轮渡载着火车晃

民国时期,全国最主要的铁路大动脉平汉线和粤汉线在武汉被长江一分为二。1937年3月,江岸火车站江边和徐家棚火车站江边,两个轮渡码头建成,两条铁路实现对接。时人称之为“武汉一大怪,火车轮渡载”。

民国四次动议修桥

湖广总督张之洞最早提出在长江上修建大桥,1919年,孙中山在《实业计划》中也曾提及。民国时期,4次动议建大桥,机构都开始办公了。终因时局动荡,无果而终。

建国前,李文骥、茅以升等联名向中央人民政府上报《筹建武汉纪念桥建议书》。1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过了建长江大桥议案。

珍档点击

56年前的那个秋天,全国人民都沉浸在一份从未有过的喜悦中,这份喜悦源自武汉长江之滨。那是1957年10月15日,万里长江第一桥“武汉长江大桥”胜利竣工通车。

56年后,再访省档案馆、中铁大桥局集团档案馆,大量有关长江大桥建设的原始档案,仍散发着圆梦的自豪之光。

茅以升作了8个桥址方案

新中国成立后,修建武汉长江大桥被列入第一个五年计划重点工程项目。

1950年3月成立武汉长江大桥测量钻探队和设计组,由著名桥梁专家茅以升任专家组组长。专家组先后作了八个桥址线方案,所有方案都是利用长江两岸的山丘以缩短引桥和路堤的长度。

1953年4月1日,周恩来批准成立武汉大桥工程局(今中铁大桥局集团前身)。1955年1月15日,武汉长江大桥桥址选线技术会决定选龟山、蛇山一线。

10多万群众义务劳动

1955年9月1日,大桥工程开工。在中央“集全国优秀人才,建长江第一大桥”的动员令号召下,全国各地优秀桥梁专家、技术人员汇聚武汉。

建桥所需的钢材等,得到全国人民支援。沈阳桥梁厂等全国48家工厂保质保量完成了机器制造和各种零件加工任务。交通部、水利部、长江水利委员会、长江航务局等单位提供了大量信息资料。我省10多万干部群众到工地义务劳动。

大桥建设得到了苏联专家的鼎力支持。其间,武汉大桥工程局培养和提拔了153名技术人员、90名工程师,真正达到了铁道部“建成、学会”的要求。

武汉长江大桥胜利竣工通车,平汉铁路和粤汉铁路由此贯通,改称“京广线”,我国南北交通发生了根本性变化。

全桥无变位下沉

大桥设计有足够安全储备,当年的设计以极端环境为标准:假设两列双机牵引火车,以最快速度同向开到桥中央,同步紧急刹车;同一时刻,公路桥满载汽车,以最快速度行驶,也来个紧急刹车;同一时刻,长江刮起最大风暴、武汉发生地震、江中300吨水平冲力撞到桥墩上,武汉长江大桥仍具有足够的承受力。

长江大桥每隔10年进行一次全面“体检”。检测结果显示,目前全桥无变位下沉,桥墩可承受6万吨压力,可抵御每秒10万立方米流量、5米流速洪水,可抗8级以下地震。

2013年5月,武汉长江大桥被列入《第七批全国重点文物保护单位》名录,成为武汉市目前最年轻的“国保”文物。

珍贵镜头

1953年2月18日,农历大年初五,新中国成立后毛泽东首次来汉,登上黄鹤楼视察大桥桥址。1956年6月,毛泽东游泳横渡长江,见大桥初显轮廓,即兴写下“一桥飞架南北,天堑变通途”。1957年9月6日,毛泽东第三次视察大桥,从汉阳桥头步行到武昌桥头。

大桥竣工通车,5万多武汉市民拿着鲜花涌向桥头(上图)。当时全市约100万人,也就是说,每20个人中就有一人参加了通车典礼。一些盲人也到桥上抚摸栏杆,感受万里长江第一桥的宏伟壮观。

旧案新说

桥之大腕

陈会君

再述长江大桥故事,几代人的荣光与梦想,仍那么闪亮。大桥修建的“极端环境假设”,更留下深刻印象。

大约每4分钟通过一列火车,70多次碰撞事故,无数次洪水大风考验,大桥岿然不动。相比之下,“桥脆脆”们是不是该汗颜。

大桥的建设,并没有造成施工浪费。档案表明,大桥总投资相比预算节约了20%。

扎实的工作精神,高度的责任心,在任何时代,面对任何事都不过时。

本版撰文 省档案局 刘文彦

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!