飛越太平洋的絢麗彩帶(絲路觀察)

|

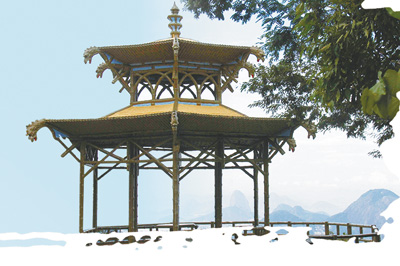

為紀念19世紀初遠涉重洋到巴西傳授茶葉種植技術的中國茶農,裡約熱內盧市在蒂茹卡國家森林公園的山上修建了一座“中國亭”。 |

|

在秘魯海拔4500米的安第斯高原上,新開發的銅礦還沒有投產,中鋁就為當地的搬遷戶建造了一座“紅色”小城。 |

|

中信建筑為委內瑞拉建設的民居。 |

|

中國公司正在負責巴拿馬科隆港的建設。 |

|

中電子公司建設的厄瓜多爾安全協調部指揮中心。 |

|

掃描二維碼 |

拉美

墨西哥阿卡普爾科的人們每年11月都要舉行“中國之船”節,紀念16世紀從這裡起錨駛往亞洲的帆船。400多年后的今天,中拉關系全面快速發展,太平洋航線成為全球最繁忙的貿易線路之一。中國成為拉美地區經濟騰飛的最主要動力源。絲綢之路在不斷延伸、擴大,中國夢與世界夢緊密相連,中國與拉美越走越近,浩瀚的太平洋再也不是阻隔。

太平洋航線成為全球最繁忙貿易線路之一

在墨西哥阿卡普爾科港的博物館裡,陳列著一艘帆船的模型,它就是聞名世界的“馬尼拉大帆船”,又稱“中國之船”。

16世紀中期,一支西班牙的船隊從墨西哥出發,抵達菲律賓中部,隨后又在今天日本以東的海域,找到了回程的順風,返回阿卡普爾科。

“中國之船”是西班牙人從中國雇用工匠在菲律賓建造的,載重達300噸,是當時世界上最先進的貨船。據史書記載,16世紀下半葉至19世紀初的250年間,航行於菲律賓與墨西哥之間的這種大帆船,轉運的主要貨物是從中國閩粵一帶運來的生絲、瓷器、錦緞和棉布等。通過貿易,美洲的玉蜀黍、煙草、花生、西紅柿等作物也傳入了亞洲。

德國經濟學家安德烈·弗蘭克在《白銀資本》中寫道,到18世紀末,墨西哥進口總額的63%是中國貨,而秘魯商人每次進貨便是以百萬金比索計數,相當於現在的千萬余美元……

“中國之船”運送到南美的貨物,除了在南美銷售外,也有相當一部分經由騾馬載送,穿山越嶺,再運送到大西洋沿岸,以換取歐洲的貨物,從而實現了環繞地球的貿易大循環。

今天,墨西哥阿卡普爾科的人們每年11月都要舉行“中國之船”節,紀念1564年11月20日“弗裡亞爾·安德列斯·德烏爾達內塔”號從這裡起錨駛往亞洲。

400多年后的今天,中拉關系全面快速發展,太平洋航線成為全球最繁忙的貿易線路之一。

站在巴拿馬運河的船閘上,眼望一艘艘貨輪從這裡緩緩駛過,我們立刻感受到亞太與美洲之間貿易的繁忙。據巴拿馬運河管理局統計,2012財年發自或發向中國的貨物量佔運河全部通過量的27.8%。中國在巴拿馬運河的過船量2013年已接近600艘。

巴拿馬運河管理局給本報記者提供的數據顯示,預期明年將完成總投資達53億美元的運河擴建工程項目,目的是為了“適應太平洋與大西洋聯通的需求”。運河擴建完成后,將大大降低中國向美國東岸、加勒比和南美等國的貨物運輸成本,降幅或可達30%。

中國成為拉美經濟騰飛最主要動力源

從十六七世紀中國明代晚期,一些在菲律賓的華工就乘西班牙“中國之船”橫渡波濤洶涌的太平洋,到墨西哥僑居。隨后,接連不斷的華工沿著這條航線來到拉美和加勒比國家。

19世紀初,幾百名中國茶農遠渡重洋來到巴西,將種植茶葉的技術傳播到萬裡之遙的南美大陸。這些茶農在登船時,根本不知道那個要航行兩個月才能到達的國家是什麼模樣。今天,茶已經成為巴西人的重要飲品,葡萄牙語中的“茶”延續了漢語的發音。為紀念這些種植茶葉的中國茶農,巴西裡約熱內盧市在蒂茹卡國家森林公園修建了一座“中國亭”。

“今天從北京到裡約熱內盧,最快的航班隻要24個小時。”巴西中國和亞太研究所所長塞維利諾·卡布拉爾告訴本報記者。“或許正是由於遠隔重洋的距離,才更讓人們對兩大區域間經濟與政治會有如此頻繁的互動感到驚奇。中國與拉美的經濟增長已不再孤立,它們密切聯系在了一起。”

中國是世界上最大的發展中國家,拉美是世界上發展最快的地區之一。中拉關系的發展為雙方人民帶來了實實在在的好處。過去10多年拉美的發展實踐表明,中國已成為這一地區經濟騰飛最主要的動力源。

卡布拉爾認為,中國強勁的經濟增長拉動了對資源的需求,多數拉美國家在過去10多年來依靠資源類產品的對華出口,實現了貿易盈余的大幅增長,財政狀況和就業持續改善,很多貧困家庭步入中產之列,僅巴西就有4000多萬人脫貧。

“大豆原本是中國人最先種植的農作物。”巴西學者若澤·達卡瓦略告訴本報記者:“19世紀大豆被帶到美洲,現在每年全球收獲的2400萬噸大豆,超過70%來自於巴西、阿根廷和美國,大豆成為中拉貿易的最重要組成部分。”據巴西《經濟價值報》報道,2013年前7個月,中國累計從巴西進口大豆達1708萬噸,巴西種植的2/3的大豆被運送到了中國。

據近日由拉丁美洲和加勒比經濟委員會發布的《推動與中國的貿易和投資》報告稱,在2002年到2012年間,中拉貿易額增長了20倍,從120億美元跨越到2500億美元,中國已成為巴西、秘魯、智利和哥倫比亞等國最重要的貿易伙伴。這期間,受中國經濟強勢推動,拉美地區出口增長了25倍。

在巴西北部淡水河谷的礦山,記者看到,成色優良的鐵礦石源源不斷地通過傳送帶運往港口,從那裡裝船運往中國。淡水河谷鐵礦石和戰略執行總裁馬定思在接受本報記者採訪時表示,淡水河谷對華貿易的40年和巴西與中國經貿關系的發展同步,更與中國的經濟發展同步。“在過去的40年中,我們向中國運送了6200批(艘)、近11億噸鐵礦石。這些鐵礦石足以建造9.6萬座埃菲爾鐵塔和1.7萬個鳥巢體育場!”

在秘魯海拔4500米的安第斯高原上的小鎮莫洛科查,新開發的銅礦還沒有投產,中鋁就已經為當地的搬遷戶建造了一座“紅色”小城。高原燦爛的陽光下,一排排紅頂住宅在雄渾蒼莽的群山映襯下,顯得秀麗無比,它與不遠處灰暗破舊的土坯老城形成鮮明對照。“西方企業在這裡開採已經有百年的歷史,但從來沒有哪家公司會為老百姓做這樣的事情。”一位當地秘魯學者對本報記者說。

在玻利維亞高原,記者走訪的礦區距離首都拉巴斯約300公裡,來回車程耗費了近10個小時。但這樣的“苦旅”,中國員工們每月都要經歷兩三次。雲南馳宏鋅鍺股份有限公司董事長王峰告訴本報記者,惡劣的生存環境增加了當地居民脫貧的難度,馳宏在這裡開礦,也希望能夠為當地百姓創造改變生存狀態的機會。

“再窮不能窮教育,再苦不能苦孩子。”秉著這種中國理念,馳宏公司在5000米海拔的高山上為當地百姓改建了學校,還修了公路。按照公司的要求,每個在礦區工作的員工都要定期到周邊社區走訪,給礦工的孩子們送去文具和生活用品。記者隨同中國員工去當地居民家走訪,發現他們不僅能用當地語言與居民交流,互相之間還十分熟稔。

鐵路將中國與拉美再次緊密相連

修筑鐵路是早期到達拉美地區的華工從事的主要工作之一。吃苦耐勞的中國人用血汗鑄成了貫穿秘魯中部和南部的幾條鐵路。秘魯詩人胡安·阿羅納在他的作品中寫道:“沒有一個你找不到中國人的地方。”勤奮的華工為秘魯最初的經濟發展做出了巨大貢獻。

100多年過去了,兩個地區的發展再一次被鐵路聯系在一起。

今年7月16日,習近平主席在巴西首都巴西利亞會見秘魯總統烏馬拉時明確提出,要共同建設貫穿太平洋和大西洋的兩洋鐵路,促進雙方經貿合作。11月,中秘兩國元首在北京共同見証了中國、巴西、秘魯三國有關部門設立“兩洋鐵路”聯合工作組等合作文件的簽署。

“基建是中拉合作的新興領域”,巴西瓦加斯基金會經濟學家利亞·瓦爾斯·佩雷拉教授這樣對記者說。

未來中拉合作將不斷向縱深發展,尤其是在金融、制造業和基建領域的合作,將會不斷改善雙方以往主要依賴大宗商品的貿易狀況,使雙方經濟發展更加平衡。佩雷拉說,拉美經濟借助中國的拉動,獲得了前所未有的發展機遇,但同時也逐漸顯露出發展的瓶頸——陳舊、低效的物流系統難以承受越來越龐大的貿易量。

巴西發展、工業和貿易部長毛羅·博爾熱斯在接受本報記者採訪時說:“我們都知道安第斯山脈地勢險峻,要在這個地區修建鐵路實屬不易,因此隻有中國的技術和經驗能幫我們完成這個宏大工程。”

近年來,中國企業在拉美的基建施工中已取得顯著成效。在厄瓜多爾、哥斯達黎加、委內瑞拉、巴拿馬等國,中國企業承建的公路、港口、大壩、住宅區和度假村等項目,不僅改善當地的基建水平,還逐步樹立起了一整套先進的國際標准。

在阿根廷,南美洲歷史上最早建成的地鐵線,跑起了“中國制造”的列車。在裡約熱內盧因同名電影而聞名遐邇的“中央車站”,老舊的列車已被換成了中國造的輕軌列車。

25歲的裡約市民特蕾莎在下班回家的途中告訴記者,新列車的造型流暢,“最重要的是有了空調。在裡約這種夏天高溫有時超過40攝氏度的城市,因為有了空調,上下班的時光也開始變得很享受了。”

巴西《經濟價值報》的評論稱,“中國制造”讓裡約地鐵提升了承載能力,解決了時常延誤的問題。自中國列車投入運營后,裡約城鐵公司的乘客投訴量驟減48%。而巴西《環球報》的評論則認為,中國車輛改變了裡約人的出行習慣,不僅城鐵的使用率提高了40%,運營商的盈利能力大大提升,而且乘客在嶄新整潔的車廂內也更加注重個人舉止,不再亂扔垃圾、大聲喧嘩。

“漢語熱”伴隨貿易熱在拉美不斷升溫

“中國人的到來不僅帶來了經濟繁榮,同時也讓秘魯在文化領域獲益匪淺,”美國歷史學家瓦特·斯圖爾特這樣寫道。而在當代,中國文化也在實實在在地吸引著拉美青少年。“漢語熱”伴隨著貿易熱在拉美不斷升溫。

2014年5月,孔子學院拉美中心在智利落成,總統巴切萊特專門發來賀電:“建立孔子學院拉丁美洲中心,有助於智中兩國在密切合作的基礎上,進一步加深智利人民對中國悠久文化的了解。”這是繼美國中心之后,孔子學院在海外設立的第二個地區中心站點——誰也沒想到,在對於大部分中國人而言遙不可及的拉美,竟然有這麼多人想學習漢語、了解漢文化。

就在這種“不可置信”的快速發展中,美麗的巴西女孩施茉莉贏得了2014年“漢語橋”世界大學生中文比賽決賽的冠軍。“我一開始都沒敢想。”裡約孔院中方院長喬建珍對記者說:“傳統上,亞洲地區和美國的中文教學實力更強,而巴西缺乏中文教學的傳統和資源,可是巴西人學習漢語的熱情確實震撼了我!”

記者採訪喬建珍時,她正在外地出差。“整個11月,除了4天在裡約,其他時間都在不同的大學做講座。”她略帶疲憊卻難掩興奮地告訴記者:“拉美的大學校長們還真是認可我們的工作。很多大學明確表達了想開設孔院的意向,很有積極性!”

在智利,中國科學院在天文研究領域邁出了堅實的“走出去”的步伐,與智利建立了天文聯合研究中心,並開始搭建以智利為中心,輻射南美其他國家的長期、穩固、互利合作的天文科技平台。身處加勒比海的古巴人開上了中國制造的電動轎車。智利人用上了中國光伏企業的太陽能設備發出的電能。巴西科學家通過“中巴資源衛星”分析亞馬孫地區環境變化的數據。明年1月,中拉論壇首屆部長會議將在北京召開……

文化、科技等各領域的交流,像連接太平洋兩岸一根根堅實紐帶,將中國與拉美緊緊地聯系在一起。拉加經委會執行秘書阿莉西亞·巴爾塞納對本報記者說:“中拉正在進一步加強文化、科技等軟實力領域的交流合作。這是最具活力和潛力,並關系到未來長足發展的重要領域。”

未來5年內,中方將向拉美和加勒比國家提供6000個政府獎學金名額、6000個赴華培訓名額以及400個在職碩士名額,邀請1000名拉美和加勒比國家政黨領導人赴華訪問交流,並於2015年啟動“未來之橋”中拉青年領導人千人培訓計劃。中方提出了2016年舉行“中拉文化交流年”的倡議。

中國和拉美攜手走向未來,古老的“絲綢之路”正煥發出絢麗的青春光彩。

《 人民日報 》( 2014年12月23日 13 版)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量