北海:潮起正是踏浪時(絲路觀察)

|

“天下第一灘”北海銀灘。 |

|

北海鐵山港公共碼頭。 |

|

潿洲島俯景。 |

|

|

掃描二維碼 |

北海

北海,地處廣西南端,北部灣東北岸,是古代“海上絲綢之路”的重要始發港,中國首批沿海開放城市,我國西南、中南地區對外開放的重要出海通道和廣西對外開放的先行市。國家歷史文化名城,南珠故郡,擁有“天下第一灘”銀灘和中國最大、地質年齡最年輕的火山島、中國最美的海島之一——潿洲島。

投資24億元、年產量120萬噸,工業廢水廢酸深處理回收利用實現零排放的冷軋項目,2014年12月26日在北海市鐵山港投產。而據最新數據,借力幾年來產業發展的重大突破,北海成為2014年廣西唯一實現GDP兩位數增長的城市。

北部灣畔這座珍珠之城,在落實廣西北部灣經濟區規劃,貫徹“一帶一路”戰略中,在幾起幾落后,“既要金山銀山,又要綠水青山”,實現了浴火重生,走上了可持續發展之路。

枕著北部灣激越的濤聲,北海發展一波三折:從古代“海上絲綢之路”始發港,到中國首批沿海開放城市,得風氣之先﹔卻在上世紀90年代因“房地產泡沫”破裂,滿目瘡痍﹔抓住北部灣開放開發的機遇,大力實施“三年跨越發展工程”,創下過去5年間GDP年均增長17.7%、財政收入年均增長33.2%的廣西紀錄,引人矚目。

“共建21世紀‘海上絲綢之路’,是一個延續歷史、面向未來的偉大戰略構想,更是北海加快發展的重大歷史機遇。”自治區黨委常委、北海市委書記王小東表示,北海將立足共贏發展,以加強海上互聯互通建設、國際產業合作、文化交流為重點,努力把北海打造成為共建21世紀“海上絲綢之路”的海上合作重要通道、產業合作重要平台、文化交流重要基地。

濤聲越千年

波斯的陶壺、斯裡蘭卡的琥珀、馬來西亞的銅熏爐……這些來自各國,沉澱著光陰印記的奇珍異寶,為何齊聚在北海市合浦漢代文化博物館?

“自日南障塞、徐聞、合浦船行可五月,有都元國﹔又船行可四月,有邑盧沒國……”翻開《漢書·地理志》,可找到這麼一段中國海外交通史的文字記錄。

2000多年前,漢代使者滿載各種絲綢和黃金,從廣西合浦、廣東徐聞等地乘船出海,沿海岸而行,先后到達了現在的越南、泰國、印尼、馬來西亞等地,最遠到達印度和斯裡蘭卡,歷時一年多,他們與沿途的國家進行商貿交易,購回了大量的明珠、壁琉璃和奇石異物。 在合浦考古中,發掘出了近千座漢墓,墓中出土了許多水晶、海藍寶石、瑪瑙、琥珀、黃金飾品等。“這些舶來品,都是昔日海上絲綢之路中外貿易交流的歷史見証。”合浦漢墓博物館館長廉世明說。

帆影蒼茫,舟楫相望﹔披荊斬棘,迎風破浪。千百年來,這條海上絲綢之路航線,成為中外貿易往來的大動脈、人文交流的重要紐帶,各國人民共同譜寫了千古傳誦的友好篇章。

2000多年后,北海人把這段歷史搬上了舞台:公元前111年,漢武帝的使臣到達合浦,尋找由海路到達西域的通道。其間,合浦大浪港口開始建造數百噸的海船。同年,漢武帝的使臣和船隊在合浦大浪港轉載貨物,開始了一次彪炳史冊的偉大航行。

接受使命的大浦與新婚妻子阿斑離別,阿斑將紅紗巾扎在大浦手腕上。她期待著不久的將來,在月光岩上,紅紗重逢。數年后,歷經艱辛的大浦終於完成使命,婉拒了已程不國公主梅麗莎的求愛,帶著北部灣各國贈送的玉器與香料啟程返國。踏上故土的大浦,卻看到阿斑已如一座石雕,無限思念地遙望著大海。一遍遍的呼喚,一次次的愛撫,終於情動天地,阿斑緩緩蘇醒過來……

這部我國首部海洋性題材歷史舞劇——《碧海絲路》首演后好評如潮。隨后,傳遞和平共處、互利共贏理念的《碧海絲路》,出訪馬來西亞、斯裡蘭卡、韓國等國,廣受歡迎,成為新的和平使者。

南珠故郡,是北海又一標簽。明代屈大均的《廣東新語》就有“合浦珠名曰‘南珠’”“東珠不如西珠,西珠不如南珠”之說。南珠光質兼優,古代“海上絲綢之路”開辟后,遠銷海外。正如北海市文化學者范翔宇所說:“先有珠后有市,先有市后有路,路通了絲路就走起來了。”

珠城起大潮

鋪開亞太地圖,北海的區位可謂得天獨厚:地處中國大陸南端,背靠大西南,面向東南亞,是我國西南地區唯一既通高速鐵路、高速公路,又有機場和深水海港的城市。

漫步“灘長平、沙細白、水溫淨、浪柔軟、無鯊魚、無污染”的銀灘,看潮起潮落,思接千載,悄然動容——

從漢書裡的“海上絲綢之路”,到近代的開埠通商﹔從首批沿海開放城市,到“房地產泡沫”,再到如今的千帆競發。“因海而名,因海而興”的北海,幾經輝煌卻復歸沉寂,起落不定的命運,令人感喟。

直到2008年末,北海GDP隻有276.5億元,人均1.76萬元,財政收入27億元,在首批14個沿海開放城市中“墊底”。

區位獨特、資源豐富,緣何起起落落?面朝大海,身處前沿,為何卻不能實現可持續的發展?幾經探索,寂靜反思,北海人找到了“病灶”:沒有產業支撐,沒有實體經濟引領,發展就只是個空架子!

2009年,國際金融危機呼嘯而至。瑟瑟寒風中,北海人“危”中見“機”:中央投資和重大產業布局向西部傾斜,《廣西北部灣經濟區發展規劃》加快實施,加快發展產業、夯實產業支撐,正是良機!

北海新的機遇,來了!

2010年年初,北海啟動了旨在提升城市發展內生力的“三年跨越發展工程”,將石油化工、電子信息、臨港新材料等優勢產業作為發展突破口,圍繞產業大抓項目建設,“一年繼續打基礎、兩年明顯見成效、三年實現大跨越”。同時,不斷優化北海工業園區、出口加工區、鐵山港(臨海)工業區等產業發展平台,推動企業向園區集中,促進工業集約化、規模化發展。

謀定后動,上下同欲。“等不起、慢不得、坐不住”的北海黨員干部,以“真抓實干、把事干成,造福百姓”的魄力與勇氣,吹響了加速趕超的“沖鋒號”。

全國第一條固態干鉭電容生產線,廣西第一塊筆記本計算機電池、第一台電腦電源,廣西第一台液晶電視下線……多個“廣西第一”在這裡誕生,一批廣西或全國空白在這裡被填補。北海電子信息產業“從無到有、從弱到強”,實現爆發式增長,“北部灣硅谷夢”漸行漸近。

總投資200多億元的北海煉油異地改造石化項目,僅用了18個月便實現投產,創下全國同行業建設速度之最,圓了北海人多年的“大石化夢”。

世界林漿紙產業巨頭斯道拉恩索公司,來了﹔全球知名台式電腦光驅生產企業台灣光寶集團,來了﹔著名液晶顯示器生產企業冠捷科技,來了﹔中國最大能源企業之一的神華集團,來了……

一批又一批的行業龍頭企業紛至沓來,一個又一個的重大項目落定生根,北海甩掉了“無產業支撐”的帽子。

闊步追趕,北海交上喜人答卷。過去5年,北海創下GDP年均增長17.7%、財政收入年均增長33.2%的廣西紀錄。

更難能可貴的是,北海經濟持續增長,能耗不升反降﹔工業疾速快跑,碧海藍天依舊。

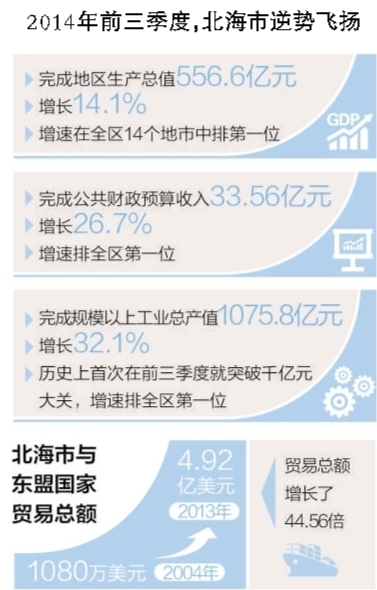

2014年前三季度,北海市逆勢飛揚,完成地區生產總值556.6億元、增長14.1%,增速在全區14個地市中排第一位,是全區唯一一個保持兩位數增長速度的地市﹔完成財政收入92.96億元、增長17.26%,增速排全區第二位﹔完成公共財政預算收入33.56億元、增長26.7%,增速排全區第一位﹔完成規模以上工業總產值1075.8億元、增長32.1%,歷史上首次在前三季度就突破千億元大關,增速排全區首位﹔規模以上工業增加值增長24%,增速排全區首位。

速度快、質量好、結構優、后勁足,“北海現象”頻獲點贊。

頭頂“中國人居環境范例獎”、“國家級生態示范區”城市、“國家園林城市”等光環的北海,正以優美的“競走”姿態,奔向經濟生態共贏共進的美好未來。

風起再揚帆

藍色,是北海的底色﹔開放,是北海的基因。

2000多年前,這裡便是古代“海上絲綢之路”的重要始發港﹔19世紀末,北海被列為通商口岸后,8個國家領事機構設立於此。這裡一度成為中國南方重要的對外貿易港口之一﹔1984年,北海成為我國首批進一步對外開放城市……

潮起正是踏浪時。建設21世紀“海上絲綢之路”的偉大戰略,讓北海的開放發展開啟了新境界。

“作為中國與東盟開展交流與合作最早的城市之一,北海率先開辟了與東盟國家的海上航線,是廣西與東盟國家開展友好城市建設最多的城市。”北海市政府經濟研究中心主任洪小龍認為,從歷史淵源、文化積澱、區位條件、發展基礎等諸多方面,北海具備更多承擔21世紀“海上絲綢之路”建設先行區的光榮使命。

數據最具說服力。至2013年,北海市與東盟國家貿易總額從2004年的1080萬美元,提升到4.92億美元﹔2013年,北海市與東盟貿易總額,相比於2004年增長了44.56倍﹔東盟已成為僅次於香港的北海第二大貿易伙伴。大量的機電產品、電子信息產品、高新技術產品、水海產品、豆粕、皮革制品、農藥等“北海造”產品行銷東盟國家。截至2014年5月,已有6個東盟國家83個企業到北海投資,實際利用外資1.05億美元。

既“引進來”,又“走出去”。1993年至2013年,北海市共有13個企業走出去到東盟國家投資,在農業開發、農產品加工、農產品進出口等領域投資總額達4632萬美元,涉及東盟國家5個。

在攜程、途牛等旅游門戶敲入關鍵詞“北海”,跳出的多條游線中點贊率最高的,便是北海至越南下龍灣海上旅游航線。1997年,北海市開通部分東盟國家旅游航線。10多年來,北海赴東盟國家旅游航線開航達1500多個班次,接待大批游客。

2012年11月,北海與南京、泉州、廣州等其他8個城市共同申報的“海上絲綢之路”項目,已正式列入中國申報世界文化遺產預備名單。目前,申報工作正扎實推進。

“北海能有今天的發展得益於對外開放,北海的優勢也在於對外開放。”市委常委、常務副市長林山青表示,北海將抓住歷史機遇,圍繞加大開放力度與做大產業,參與共建21世紀“海上絲綢之路”,進一步把北海的經濟做大做強。

濤聲越千年,風起再揚帆。既有古代“海上絲綢之路”的輝煌,又擁有獨特的區位,更具備海上合作的港口、產業、商貿、人文等基礎,北海參與和推動21世紀“海上絲綢之路”建設,可謂“天時、地利、人和”。

市長周家斌表示,北海將搶抓歷史機遇,按照“把廣西建成我國西南中南地區開放發展新的戰略支點”和北海“北靠腹地、向南開拓”要求,以打好“東盟牌”“粵港澳牌”為重點,實施更加積極主動的開放帶動戰略,形成全方位開放新格局,為21世紀“海上絲綢之路”建設貢獻更大力量。

版式設計:蔡華偉

《 人民日報 》( 2015年01月06日 13 版)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量