陝西針對“三小”等出台配套條例,明確指標,確立門檻

食品安全標准 如何落地生根(走轉改·一線調查(聚焦舌尖上的安全①))

|

開欄的話

近年來,各種食品安全的謠言層出不窮,無論多“無稽”,總會有人信,可謂陷入了“塔西佗陷阱”。這種“寧可信其有,不可信其無”后果很嚴重,既消解了全社會對食品安全的基本信任,也給相關產業和領域造成了巨大損失。

實際上,要想解決食品安全信任問題,必須從食品安全本身上下功夫。

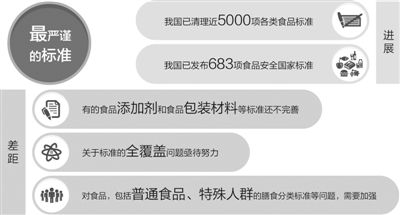

2015年10月1日,我國新修訂《食品安全法》施行。習近平總書記指出,要切實加強食品藥品安全監管,用最嚴謹的標准、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,加快建立科學完善的食品藥品安全治理體系。

一年來,“史上最嚴”《食品安全法》落實效果如何?我國食品安全治理體系距離“四個最嚴”的目標還有多遠?本版即日起推出“聚焦舌尖上的安全”系列報道,關注各地的探索與創新,為各地各行業深入貫徹落實《食品安全法》提供可參考、可借鑒的經驗和樣本。

核心閱讀

小作坊、小餐飲、小攤販在我國存在已久,量大面廣、流動性強,常常游離於食品安全監管之外。新《食品安全法》出台后,“最嚴謹的標准”如何適用於“三小”治理?還有哪些難題待解?請看記者在陝西的實地調查——

配套條例,“兩小”變“三小”

解決地方立法難題,陝西將服務人群達1400多萬人的“三小”納入監管范圍

“《食品安全法》去年4月24日修訂通過后,我們在去年7月30日就通過了‘三小條例’,並自今年1月1日實施,從全國范圍來看,我們是最早出台相關配套條例的省份。”陝西省食品藥品監督管理局政策法規處副處長宋健說。

據陝西省食藥監局不完全統計,陝西“三小”總數在10萬戶左右,從業人數30萬左右,服務群體達1400萬人左右。量大面廣、條件簡陋、分散經營、從業人員很多不具備最基本的食品安全意識,如何制定行之有效的監管標准,也一直是行業難題。

“其實,在2009年《食品安全法》出台后,省裡就啟動了‘三小’的地方立法工作,但由於工商、質監、食藥監管、衛生、城管等部門在管理權限劃分等方面不能達成一致意見,草案就擱置了。”陝西食藥監局“三小”整治辦公室主任劉忠琪說,直至《食品安全法》修訂,陝西順勢而為,結合前期調研結果,迅速出台相關條例。

難題隨之出現。《食品安全法》第三十六條明確指出,監管對象是食品生產加工小作坊和食品攤販,也就是通俗說的“兩小”,並不包含“小餐飲”。但陝西地方特色小吃種類多,經營方式靈活,這類小吃店、小餐館在全省范圍內大量存在,有4.5萬多家,並且條件簡單,難以達到餐飲業國家規定的許可條件。各地為加強監管,普遍對其發放了餐飲服務許可証。

“由此帶來的隱患在於,一旦其發生食品安全事故,食藥監管部門將承擔違法實施行政許可的責任。為此,我們在起草過程中決定將小餐飲的監管納入‘三小條例’調整范圍。”宋健說。不過,省內有立法專家對此提出了質疑,認為這樣並不符合上位法。

“后來,我們利用《食品安全法》修訂草案第三十六條中‘攤販’后面加了一個‘等’字的有利因素,向全國人大請示,得到了全國人大法制委員會的支持,使這一內容得以保留。”至此,對小餐飲的監管終於得以被寫入條例,宋健說。

貼近實際,避免“一刀切”

增加兩個硬性標准,嚴設准入門檻,對酒、醬油、醋生產“視情而定”

更多的難題還在后面。雖然將“三小”納入監管范圍,可究竟多小才算“三小”?

“現實中,群眾對‘三小’的理解更多存在於感知層面,並沒有一個量化的定義。‘三小條例’對小作坊、小餐飲申請許可的門檻較低,實踐中也可能促使一些企業放棄生產或餐飲服務許可証,轉而申請小作坊小餐飲許可証,導致法規不能引導企業積極做大做強。”宋健說。

於是,經過反復調查、研究,省食藥監局為“三小”增加了兩個硬性標准,即主體需為個體生產經營者,同時規定經營面積在50平方米以上的餐飲單位不適用於“三小條例”。

另一方面,小作坊、小餐飲銷售范圍廣、食用人群大,為保証其食品安全,准入門檻的設置非常重要。而近年來,人大立法對新設許可限制十分嚴格。經過反復論証並召開聽証會,陝西最終確認小作坊、小餐飲這兩項許可保留,許可証有效期分別為三年和兩年。

對於小攤販,劉忠琪介紹說:“考慮到攤販規模小、經濟能力有限,‘三小條例’規定由市容或城建部門對其實行登記備案﹔鑒於其流動性較強,登記卡有效期設定為一年,要求攤販必須在劃定的場地和規定的時間經營。”

除此以外,“三小條例”中還專門列出了“負面清單”,以規避“三小”由於水平低、條件差而存在的質量風險。例如,針對小作坊就規定了禁止生產加工特定人群食品、保健食品、乳制品、飲料、速凍食品等,也禁止其接受委托生產食品或分裝食品。

“當然,條例沒有一刀切,而是‘視情而定’。”宋健告訴記者,“對於酒、醬油、醋的生產國家是有嚴格限制的,尤其是酒。但自家釀酒在陝南是一種傳統,而且很多小作坊主以此為生,如果都禁止也不切實際。”經過多年的調研以及長達11個月的人大審議,草案幾經修改,最終於今年1月1日正式實施。

做好“翻譯”,標准“接地氣”

入戶宣傳、詳解條例,讓最嚴標准可理解、可執行

9月23日下午,陳正博在西安市雁塔區丈八食品藥品監督管理所工作人員的指導下,填好了食品安全不良信用記錄登記表、餐飲基本情況登記表、食品安全承諾書。之后,他終於領到了自己在甘家村的“兵哥肉夾饃店”小餐飲許可証。

“開店一年多了,那個時候還沒有‘三小條例’。今年三四月份,所裡的工作人員到村裡通知我們要辦証。”陳正博說,“剛開始大家都不理解,在村子裡做個小本生意還辦什麼証。后來,工作人員挨家挨戶做工作,經過詳細的了解,我們覺得辦了也挺好的。通知中對店面的硬件等有詳細要求,看到這些証,客人也會放心……”

今年3月,陝西省啟動了“三小”綜合整治,主要目標是從事小作坊和小餐飲的生產經營者均需取得許可,借助信息系統實現許可業務流程全覆蓋,建立監管信息檔案,進行日常監管。

小作坊取得產品檢驗報告,申請到生產許可証,只是相當於踏入了經營門檻,那麼之后在日常的生產活動中,如何才能將各類“標准”落到實處?

“首先還是要讓抽象的‘標准’變成具體的要求,讓經營者明白到底應該‘怎麼做’。”丈八所所長曹劍表示,“各種‘條例’‘使用標准’中的要求雖然詳細,卻也過於抽象。各種化學名稱、投放標准,即便是專業的檢測工作者,也常常需要拿表核對,對於普通的‘三小’經營者們來說,要看懂、實施這些要求其實非常困難,這也一度是我們工作的難點。”

在採訪中,也有不少從業者表示,很多時候只是知道投放一些添加劑可以節約成本,東西的賣相也更好﹔至於哪些符合要求、怎樣使用才合乎標准,其實並不清楚……

“所以我們在執法的過程中,一個很重要的工作就是‘翻譯’,把抽象的標准變成實實在在的操作方式。”曹劍舉例說,比如,含鋁添加劑在饅頭、包子中是禁止添加的,工作人員會告訴經營者買泡打粉時要翻到包裝背面,看清楚產品構成,有“鋁”字出現的就不能購買……

此外,為了進一步實現對所生產食品的監管以及對問題食品的追溯,按照“三小條例”的規定,小作坊還需建立生產、銷售台賬。陝西省食藥監局據此建立“一票通”制度,即小作坊的銷售憑証。

票據內容包括小作坊名稱、地址、許可証號、產品名稱、規格、數量、單價、合計、生產日期、保質期、供貨日期、購貨單位、收貨人、開票人、聯系電話等信息、流水號。

“這樣一旦哪批食品出現安全問題,就可以追溯來源,追究責任。”雁塔區食藥監局食品監管科科長陳春歌說,“第二季度,我們依據‘三小條例’,對未取得經營許可証、未建立生產台賬等違法行為進行了密集檢查,目前已經立案處罰的案件有20多起了……”

看得懂才能執行好(記者手記)

翻開《食品安全國家標准食品添加劑使用標准》,硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨等化學名詞扑面而來,還有“殘留量≦100mg/kg”這種精確的衡量標准。正如受訪者所言,標准的確嚴謹,但對於很多從業者而言,隻怕是連“看得懂”都很難做到。

而在採訪中,讓記者印象最深的,則是一份在很多個小店中都出現、內容又各不相同的“操作寶典”——加工醬肉的小作坊主收到的寶典上會寫著:每10公斤的肉類產品亞硝酸鹽類添加劑不能超過5克﹔賣油條商販的寶典上則注明,在炸油條時含鋁添加劑最好用某某代替……用很多店主的話說,“這下終於知道該怎麼做了。”

誠然,食品安全標准是《食品安全法》確立的重要依據,也是執法的重要基礎。而另一方面,所謂“最嚴謹的標准”,卻也並不僅僅在於完善食品安全標准體系,更應強化標准制定和執行之間的有效銜接,真正使標准發揮作用與效能。需知,標准並非“高高在上”的條框,要真正呵護“舌尖上的安全”,“紙面文章”必須“落到實處”。

《 人民日報 》( 2016年09月27日 06 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量