“海上絲路”造就“潮人”輝煌(歷史掌故)

|

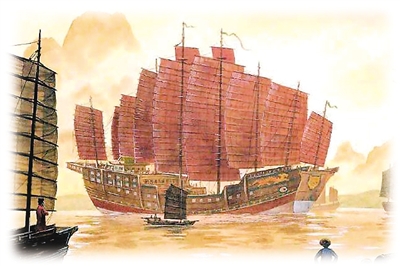

圖為舊時潮汕人出海場景再現。 |

潮汕華僑又稱“海外潮人”,民間俗稱“番客”,指的是定居海外的潮汕人。潮汕人,原稱“潮州人”,是歷代從中原南下福建,而后遷入粵東地區的早期漢人后裔。他們起源於中原,繁衍於潮汕,成名於海外。潮汕人遍布世界各地,因此人們常說“有潮水的地方就有潮州人”。當代多數潮汕人以潮州話為母語,現集聚於海內外近100個國家和地區,有“海內一個潮汕,海外一個潮汕”之說。

“海上絲綢之路”是以我國東南沿海港口為起點,通過海路和陸路中轉站與亞、非、歐洲之間的交通、貿易、文化交流之路,是古代中國與外國貿易往來的經濟海路,又是同世界多民族交流共進的文化通道和溝通東西方經濟文化交流的重要橋梁。潮汕位於香港、澳門、東南亞的地理黃金分割點上,是海上絲綢之路的重要節點,一直是中國古代對外經濟文化交流的前沿。

潮人移民海外歷史悠久。早在宋元時期,移民已經大量出現。近代以后,因汕頭開放為通商口岸,商貿頻繁,交通便利,為潮汕人出洋遠渡提供了極大的方便,潮人移民海外再次出現高峰期。潮汕華僑與海上絲綢之路關系密切。由於異族統治、暴政、戰亂、倭患、遷界、外敵侵擾以及自然災害頻仍等原因,海外謀生的潮汕人無不利用潮鄉瀕臨南海、水運暢通的優勢,乘船沿海上絲綢之路移民世界各國。

由於本地人十分強烈的宗親觀念,潮人移民出國的原因,大都是為了“求生立業,奉養親人”。那時的海外潮人贍親養眷最為普遍的方法就是寄給僑眷的“僑批”。“僑批”簡稱“批”(潮汕話稱“信”為“批”),又稱“番批”、“銀信”,專指海外華僑通過海內外民間機構匯寄至國內的匯款暨家書,是一種信、匯合一的特殊郵傳載體。潮汕華僑在異國他鄉不管條件如何艱難,總會把來之不易的血汗錢寄回家鄉,恪盡贍養親眷的義務。舊時由於交通不便,僑批的匯寄分發存在困難,這時就出現了一個專門以收解僑匯為主的特殊職業——“水客”。“水客”指來往南洋與潮汕地區代客運送銀信物件或者引導潮汕人南下謀生的人,他們能深入到海外的偏坡僻壤、礦山農場、種植園,甚至每一位華僑的所在地去親自收取僑匯,然后乘船沿海上絲綢之路將款項帶回國內,按址分派,交還僑眷。由於這種運送方式手續簡單而且快捷穩固,通過“水客”匯寄僑批成了潮汕華僑通用最廣泛的方法。這一史實在世界各地的潮汕華僑寄給僑眷的僑批中得到了進一步的印証。

潮汕人敢於闖蕩,善於經商,以“愛拼才會贏”為座右銘,他們在各大領域尤其是商界成就顯著,因此早在上世紀初便被譽為“東方猶太人”。

(來源:《汕頭日報》)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量