中國載人航天工程公開征集航天育種 “太空種子”有何神奇之處?

央視網消息:關注真相,一問到底。此時此刻,在距離地球400公裡的太空中,中國空間站正在繞地飛行。23日,中國載人航天工程辦公室一則公開征集航天育種實驗搭載項目的消息引發關注。隻要是具備相應科研能力的企業、科研院所、高校等,特別是在農業、林草業、中草藥和工業微生物等領域的育種技術前沿的實施單位,都可以通過“航天育種搭載實驗”項目,有機會讓“良種飛天”。目前,中國空間站全面建成進入應用與發展階段,神舟系列載人飛船作為空間站天地往返運輸系統,將以平均每年2艘的頻度實施發射,具備持續開展航天育種搭載實驗的能力。

征集航天育種 “太空種子”有何神奇之處?

到底什麼是航天育種?目前已經有多少種子開展過太空之旅?如何才能成為一顆合格的“太空種子”?有哪些作物種子上過太空?航天育種就是“太空種菜”嗎?我們又為什麼要鍥而不舍地開展航天育種實驗?帶著這些問題,進入今天(3月25日)的一問到底。

什麼是航天育種?為何要進行航天育種?

我們先來看看什麼是航天育種?我們又為什麼要持之以恆地進行航天育種呢?

航天育種,就是將農作物種子或試管種苗送到太空,利用太空特殊的、地面無法模擬的環境,如高真空、微重力、宇宙高能離子輻射等的誘變作用,使種子產生變異,再返回地面選育新種子、新材料,培育新品種的作物育種新技術。航天育種具有有益的變異多、變幅大、穩定快以及高產、優質、早熟、抗病力強等特點。其變異率較普通誘變育種高3—4倍,育種周期較雜交育種縮短約一半,由8年左右縮短至4年左右。

與傳統育種技術相比,它能在較短的時間內提高農產品的品質,創造出許多新品種,在現代農業的快速發展中發揮重要作用。

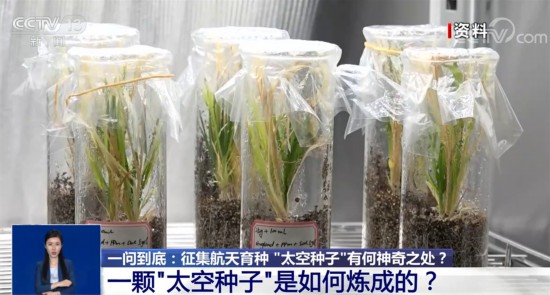

一顆“太空種子”是如何煉成的?

航天工程系統復雜程度高、技術跨度大,荷載容量彌足珍貴。那麼,什麼樣的種子才能獲得太空之旅的入場券?落地之后到成功育種又要經歷哪些考驗?來了解一下。

被選中的種子一般要具備兩個條件:一是遺傳性穩定,二是綜合性狀好。能夠獲得太空之旅資格的種子可謂“天選之種”。

據統計,一般種子在太空中的突變率僅為0.05%—0.5%,沒有變化的種子有很多,隻有被宇宙粒子擊中的“幸運兒”才會在返回地面后被挑選出來。同時,由於基因突變具有不定向性,並非所有的種子都往好的方向突變,因此,隻有符合要求的種子才能留下來。

挑選出的種子要進行多代篩選培育,同時還要經過風、虫、旱的考驗,隻有通過這些嚴苛的試驗並得到權威部門審定的種子才是真正合格的太空種子。

“上天入地” 航天育種實驗如何開展?

航天育種看似只是航天員在實驗艙裡培育植物的一個過程,但實際上卻是一個非常復雜的過程。那麼,航天育種實驗到底是如何開展的呢?種子上天之前和進入太空之后,科研人員都要做哪些研究和准備工作呢?

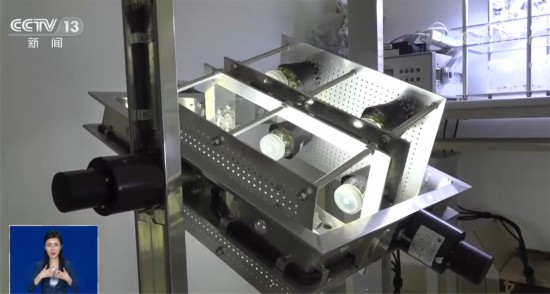

在中科院分子植物科學卓越創新中心有這樣一個儀器,專門用來模擬植物在微重力情況下的生長。

中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究員 鄭慧瓊:這就是一個回轉器。它的作用是模擬空間微重力效應,因為空間的實驗機會畢竟是非常珍貴的,要在天上做一次實驗,要等很長時間,所以在地面我們就制造出來這麼樣一個儀器來模擬,失去了方向以后對植物的影響。但是地面畢竟重力還是存在的,隻能模擬空間的部分效應,所以最終要了解空間環境對植物的影響,還必須要上到太空去。

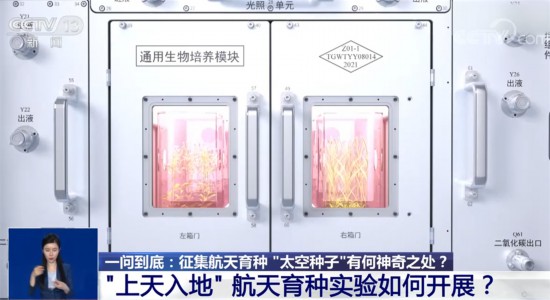

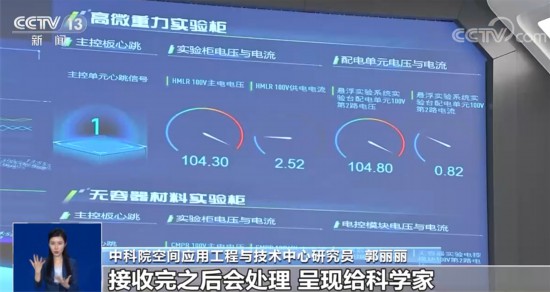

問天艙作為專門的實驗艙,裝備了專門的存儲區,包含4℃、-20℃、-80℃等多個溫區,這也是生命科學實驗比較常用的三個溫區,可以滿足不同特點、不同周期的實驗存儲要求。除此以外,問天實驗艙搭載了實驗櫃,所採集的數據不僅量大,還需要實時傳輸。因此,航天科研人員用光纖在艙內打造了一個帶寬更大、速率更快的局域網,再通過中繼衛星傳到地面,便於科研人員開展研究。

中科院空間應用工程與技術中心研究員 郭麗麗:其實我們有很多地面系統,我們叫有效載荷運行管理系統,科學家利用這套系統可以去監視。因為我們會對天上的數據進行接收,接收完之后會處理,呈現給科學家,科學家可以根據這些數值數據、圖像數據、視頻數據去判斷載荷的健康狀態和科學實驗的進展情況,同時也可以通過這套系統的控制指令,時時干預科學實驗的進展情況,包括調參數、調模式。

航天育種就是“太空種菜”嗎?

神舟飛船成了“太空帶貨小能手”,一批批的作物種子接二連三地被送上太空。有人把航天育種理解為“太空種菜”,確實有種菜,但可不僅僅是種菜這麼簡單。我們先來看看都有哪些作物種子上過太空?據了解,神舟十四號和神舟十五號載人飛船搭載了一百多家單位的千余份作物種子、微生物菌種等航天育種材料。神舟十二號和神舟十三號載人飛船返回艙則帶回了88家單位上千件(份)的作物種子和微生物菌種,從小麥、玉米、大豆到南瓜、水稻、番茄,還有魔芋、辣椒、棉花,甚至連處於休眠狀態的烏雞蛋都有。

去年的12月4日,神舟十四號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸,隨艙返回的還有水稻和擬南芥種子。此次空間科學實驗,是國際上首次開展水稻“從種子到種子”全生命周期空間培養實驗,這個項目共在軌開展實驗120天,完成了擬南芥和水稻種子萌發、幼苗生長、開花結籽全生命周期的培養實驗。這一成果也為進一步開發適應空間環境的作物提供了依據。

中科院分子植物科學卓越創新中心研究員 鄭慧瓊:我們進一步認識到了重力或者空間微重力對植物生長發育的影響,比如說葉子的夾角影響種植密度,種植密度影響單位面積產量。另外,一株裡面發出很多小側枝,這個數目在天上是比較多的,這個也是影響農業性狀的。我們進一步分析它的分子生物學機制,能找到這個關鍵基因的話,將來我們可以利用基因的變化來改造農作物。

我國航天育種已取得哪些成果?

我國自1999年神舟一號飛行任務開始開展航天育種搭載實驗,多年來,我國開展的航天育種實驗都取得了哪些成果呢?最新數據顯示,自1999年11月神舟一號首飛及其后的歷次飛行任務中,累計為國內400余家科研機構和高等院校搭載航天育種實驗項目3000多項,創制出4萬余份空間誘變種質材料,育成水稻、小麥、玉米、大豆、棉花、油料、蔬菜等新品種460多個,顯著提高農作物產量和品質。林草、花卉、中草藥和優質牧草等,也有眾多載人航天工程支持的航天育種研究與應用成果。而中國空間站已步入應用和發展階段,目前也有大量的生物樣本正在空間微重力環境下開展實驗,我們也期待這些航天育種為我們帶來更多神奇。

關注公眾號:人民網財經

關注公眾號:人民網財經

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

微信掃一掃

微信掃一掃

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量