“下南洋”:

晚清中國人走向世界的艱辛歷史(歷史掌故)

2016年03月24日07:09 | 來源:人民網-人民日報海外版

|

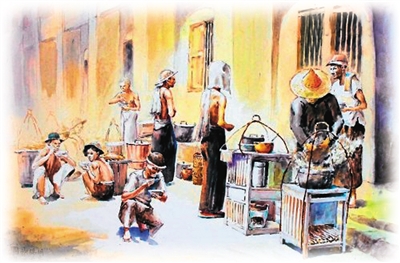

圖為早期“下南洋”的勞工。 |

南洋包括今新加坡、馬來西亞、印度尼西亞等東南亞11國。在中國文獻中,這一地區先后被稱為“南海”、“西南海”、“東西洋”,清代泛稱“南洋”,后沿用至20世紀中期。

近代出現“下南洋”移民浪潮,有深刻的歷史原因。17世紀以降,西方殖民勢力開始進入遠東地區,荷蘭、西班牙、葡萄牙、英國等國家先后在東南亞開辟商埠,將遠東地區納入世界殖民貿易體系。這些國家開始把眼光投向人口眾多的中國,頒布了一系列優惠政策,鼓勵華人前往東南亞。就國內而言,閩粵自古以來便是海上貿易、對外移民活躍的地區。鴉片戰爭前,“下南洋”的華人以經商謀生者居多,當時東南亞華人已有150萬之多。

晚清時期,清政府被迫簽訂種種不平等條約,包括允許西方在東南沿海招募華工,因為應募者要訂立契約,名為“契約華工”,俗稱“賣豬仔”、“當苦力”。此后,“下南洋”進入了一個新的時期,其過程大致可以分為兩個階段:

第一階段是從19世紀60年代至20世紀初,出現以華人勞工為主體的海外移民潮,即苦力貿易階段。當時,洋行、公所通過雇佣“客頭”(豬仔頭),將貧民誘至“豬仔館”,簽訂契約,以出國后的工資為抵押,換取出洋旅費。數十年間,僅東南亞地區就有大約200萬華工前往。

第二階段是從20世紀初到20世紀50年代初,是“下南洋”的高峰時期。僅1922年-1939年間,從廈門等港口出洋的移民就超過500萬。新中國成立后,持續數百年的“下南洋”移民潮基本停止。

“下南洋”自明代中葉開始,在20世紀50年代戛然而止,持續近300年。

(來源:北京日報)

(責編:喬雪峰、夏曉倫)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量