摘要:新加坡中央公积金制度经过多年发展,从原来单一的储蓄式养老保障发展为包括养老、医疗、住房、家庭保护等项目的综合性社会保障体系。同时,新加坡中央公积金运作管理方式也独树一帜,采取政府主导下的市场化管理模式,公积金投资取得了持续稳定的回报。梳理新加坡中央公积金的制度框架、投资管理体制、制度特点,对完善我国社会保障资金管理具有借鉴意义。

新加坡中央公积金计划始建于20世纪50年代,最初是为雇员提供退休保障的强制储蓄计划。经过半个多世纪的发展,中央公积金制度功能不断扩展,已经成为新加坡为国民养老、医疗、住房、家庭保护等进行储蓄的综合社会保障体系。同时新加坡中央公积金运作管理方式也独树一帜,在为国民提供各种社会保障同时,实现了持续稳定的投资收益,促进了社会稳定和经济发展。党的十八大提出“二Ο二Ο年实现全面建成小康社会宏伟目标”,重要一点是“社会保障全民覆盖”。新加坡的情况与我国差别甚大,但他山之石,可以攻玉,新加坡的经验无疑也会给我们带来诸多有益的启示。

一、新加坡中央公积金的制度框架

(一)中央公积金账户分类

新加坡中央公积金法令1953年颁布,1955年开始实施,同时成立中央公积金局(Central Provident Fund Board,CPFB)专门负责公积金管理。最初的中央公积金制度只是一种为雇员提供退休保障的强制性储蓄计划,1965年新加坡独立之后,开始扩展中央公积金的功能。目前,中央公积金已经由以前的单一养老保障发展到了包括退休保障、医疗保障、住房保障和家庭保障在内的综合保障体系。

为满足不同需求,新加坡中央公积金分设了四个账户:普通账户(Ordinary Account)、专门账户(Special Account)、医疗储蓄账户(Medisave Account)和退休账户(Retirement Account)。普通账户和专门账户设立于20世纪70年代。普通账户的公积金可用于购置政府组合房屋(简称组屋,类似我国经济适用房)、人寿保险、子女教育支出、信托股票投资等;专门账户用于为公积金成员积累退休金,提供养老保障。医疗储蓄账户1984年建立,为公积金成员及其直系亲属支付住院、门诊医疗服务、缴纳疾病保险费等。退休账户于1987年引入,资金来源于专门账户,在成员年满55 周岁时建立,年满62 岁时开始支付养老金。

(二)中央公积金缴费率及资金规模

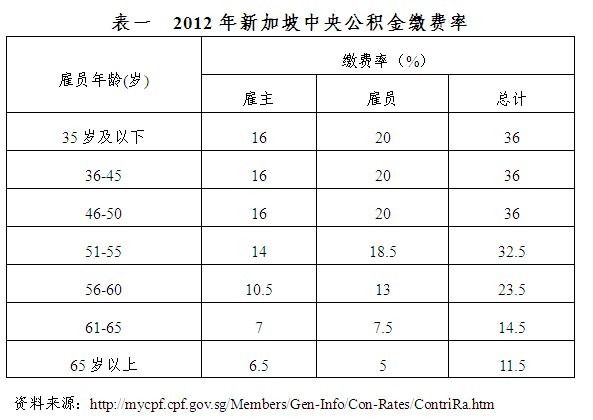

中央公积金缴费一部分来自于雇员,一部分来自于雇主。缴费按照不同比例计入各个账户。公积金缴费率与参加公积金计划成员的年龄相关,壮年多缴纳,逐步递减,退休前后大幅降低。

2012年新加坡中央公积金缴费率如下表所示:

经过几十年发展,中央公积金计划已经覆盖了新加坡绝大多数人口。2011年底新加坡总人口527万,其中公民327万,永久居民54万,非居民人口146万,2011年底建立公积金账户的有337.6万人。

截至2012年6月底,新加坡中央公积金规模为2192.67亿新元,而2011年新加坡GDP为3268亿新元,中央公积金是GDP的0.67倍。从各账户的规模来看,截至2012年6月底,普通账户累计结余888.84亿新元;专门账户累计结余507.48亿新元;医疗账户累计结余569.77亿新元。退休账户累计结余265.77亿新元。2002年以来,新加坡中央公积金计划的成员人数和基金结余状况如下表所示:

二、新加坡中央公积金的投资体制

新加坡中央公积金由中央公积金局负责管理,独立于政府财政,上级管理部门为劳工部。公积金局实行董事会制,董事会成员均由劳工部部长在得到总理的同意后任命,任期一般不超过3年。现任董事会由主席、总经理和其他13名成员组成:包括2名政府官员、2名雇主代表、2名雇员代表和7名专家。与过去相比,现任董事会专家由4名增加到7名,体现了中央公积金更为重视专业人士的发展趋势。

从投资管理体制看,中央公积金投资主要分为三部分。第一部分投资于国内的住房、基础设施建设以及部分国外资产,由新加坡政府投资管理公司(GSIC)负责。第二部分是中央公积金投资计划(CPFIS),该计划允许公积金成员将普通账户和专门账户中超过一定比例的公积金通过购买股票或共同基金的形式投资于资本市场。第三部分是保险计划基金,新加坡中央公积金包含多个保险计划(包括住房保险、家属保险、大病医疗保险等),保险计划基金的投资主要外包给资产管理公司,可投资于定期存款、可转让存款凭证、股票和债券等。

上述三方面的投资中,由中央公积金局通过新加坡政府投资管理公司管理的基金和由公积金成员自主投资的基金构成了新加坡中央公积金的主体。

(一)中央公积金局投资

由新加坡政府投资管理公司管理的资金是中央公积金最大的一个资产池,全部投资于非交易型政府债券。对于公积金成员而言,这部分资金可以获得记账利率。记账利率并不是中央公积金实际收益率,而是按照新加坡三家主要银行一年期存款利率的简单平均数与月末储蓄存款利率的简单平均数进行加权取得(两者的权重比为80%:20%),每季度修订一次。该记账利率不得低于中央公积金法案明确规定的2.5%的最低收益保证。

从历史来看,1955-1995年40年间,所有公积金账户的记账利率均为2.5%。从1995年7月起,考虑到各账户的功能不同,新加坡将专门账户与退休账户的记账利率提升为3.75%,1998年7月又修改为4% 。

2001年10月,为了更快积累医疗储蓄账户基金,新加坡将医疗储蓄账户的记账利率提高到4%,与专门账户、退休账户持平,并将三个账户合称为联合账户。从2008年起,联合账户记账利率的确定方式是在10年期政府债券过去12 个月的平均收益率的基础上加1%。同时,为确保成员的公积金获得保障,规定记账利率不得低于4%。

2009年起,新加坡允许中央公积金所有账户中的第一个6万新元资金的记账利率额外提高1%,其中普通账户中最多2万新元的记账利率可达到3.5%。

(二)公积金成员自主投资

1986年5月中央公积金引入核准投资计划,允许公积金成员最多可将20%的普通账户资金,由成员自主投资于股票(限于蓝筹股)、单位信托基金、黄金等。1993年10月,核准投资计划改名为基本投资计划,成员最高投资比例放宽到80%。1997年更名为成中央公积金投资计划(CPF Investment Scheme,CPFIS)。2001年,CPFIS分设普通账户投资计划(CPFIS-OA)和专门账户投资计划(CPFIS-SA)。

普通账户投资计划可选择的金融工具有三类。第一类为无投资限制,包括定期存款、新加坡政府债券、国库券、法定机构债券、新加坡政府担保债券、年金等。第二类为投资上限不超过35%的部分,包括股票、产业基金(不动产投资信托)、公司债券。第三类为投资上限不超过10%的部分,主要针对黄金等贵金属投资。截至2012年6月底,实际参加普通账户投资计划的成员为89.6万人,资金规模为230.72亿新元。其中,股票、产业基金为44.09亿新元;保险产品为145.7亿新元;单位信托为40.12亿新元;其他投资为0.81亿新元。

新加坡对中央公积金的投资限制主要体现在专门账户投资计划方面,其投资工具范围狭窄:不可投资于基金管理账户、股票、产业基金、公司债券、黄金、CPFIS 风险分类系统中标记为高风险类别的投资关联保险产品。截至2012年6月底,实际参加专门账户投资计划的成员为45.2万人,资金规模为63.58亿新元。其中,保险产品为51.58亿新元;单位信托为12.01亿新元。

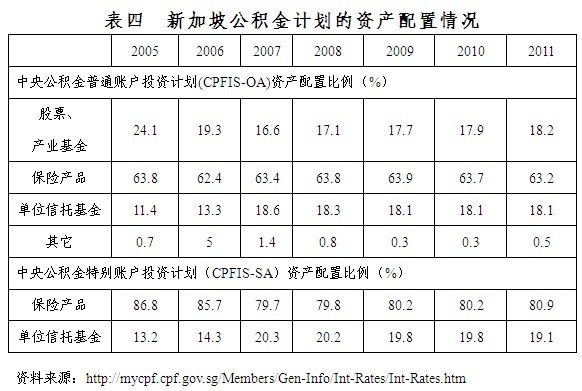

历年中央公积金投资计划的资产配置比例如下表所示:

截至2012年6月30日,普通账户和专门账户投资计划中,分别有571.97亿新元和154.25亿新元的资金并未进行自主投资,占到各自账户资金总规模的71.2%和70.8%。可见,大部分公积金实际上没有进行任何主动投资,这部分资金一般都由中央公积金局投资运作,公积金成员则获得无风险的记账利率。

三、新加坡中央公积金制度的特点

(一)中央集中运作的制度模式

新加坡属于新兴发达国家,采取“国家资本主义”模式,强调政府在经济社会运行中的调控和主导作用。在新加坡中央公积金制度运行中同样中体现了政府集中管理的特点。首先是各社会保障项目都集中到中央公积金计划中来,由政府统一提供。不仅包括住房、养老、医疗等项目的制度设计,而且包括政府统一提供的产品和服务,如政府出资建设的组屋,经营的医疗机构等。其次表现在公积金的归集和管理上。新加坡中央公积金由雇主和雇员缴费,但是必须由中央公积金局作为政府代表,负责相关制度规则的制订,由中央公积金局下属的政府投资公司负责大部分资金的投资运营。

(二)储蓄型养老保障模式

养老保障制度运作模式一般有三种,现收现付制、自我储蓄制和部分积累制。美国的老年、遗属及残障保险计划是典型现收现付制。我国的职工基本养老保险则采取的是部分积累制。新加坡中央公积金计划则是储蓄型保障模式的典型代表,其核心特征是参保者在就业期间,按照储蓄方式积累养老保险基金,以此作为退休后的经济来源。储蓄型养老保障模式下,基金存续跨度长,要实现基金保值增值,对外部经济环境和自身基金管理水平要求较高。新加坡中央公积金计划建立多年来,一方面由于外部的经济环境平稳,加之自身良好的管理运作能力,中央公积金不断发展壮大,在实现保值增值同时,促进了新加坡经济发展。

(三)市场化与专业性的投资管理模式

新加坡中央公积金大部分由新加坡政府投资公司负责具体投资运作。目前新加坡政府投资公司已跻身于全球最大的100家基金管理公司的行列,它秉持市场化的管理模式和专业化的投资理念,通过200多名投资专家在世界范围内进行资金投资,其中大部分资金投在北美,其次是欧洲和东亚国家。

此外,由公积金成员自主投资的部分,也是通过在资本市场选择相应的投资工具进行市场化的运营管理。而保险计划基金则更是外包给市场上资产管理公司进行专业化的投资管理,无一例外,均体现了市场化和专业性特点。

四、新加坡中央公积金的启示与借鉴

(一)强化社会保障资金的市场化运作

2011年底,我国基本养老保险基金结余累计1.95万亿,医疗保险基金结余累计4015亿元,失业保险基金结余累计2204亿元、住房公积金结余累计2.1万亿,合计约4.6万亿。现行体制下上述资金只能进行银行储蓄和购买国债,机会成本很高,隐性损失巨大。可借鉴新加坡中央公积金管理体制,将具有一定相似属性的资金,尤其是长期结余的资金,集中起来,通过市场化方式,进行投资运营,减少管理成本,发挥规模效应。

(二)加强储蓄型养老保障体系建设

除了新加坡的中央公积金制度外,在养老保障体系发达的国家,基金积累制的储蓄型养老金计划往往成为养老保障体系的主体,如美国的401(k)计划和个人税延养老金计划、澳大利亚的超级年金计划等。我国基金积累制的企业年金计划发展滞后,个人税收延递型养老计划缺失,成为我国养老保障体系建设的短板。借鉴新加坡储蓄式的养老金计划,可大力发展企业年金和个人税收递延养老计划,并依托多层次资本市场,市场化运作,实现保值增值。

(三)政府发挥合理的主导作用

当前养老保障体系改革,可以借鉴新加坡政府在中央公积金制度中功能定位,发挥规划、引导和监督等积极作用。如可以考虑划拨国有资产及其红利,转移优势资源税收收入,为养老保险确立长期稳定资金来源,并做实个人账户。对社会统筹的社会保障资金,以安全性和流动性为基础,由政府专门机构集中管理,市场化运作。对企业年金及职业年金,在规则公平的基础上,坚持市场化原则,扩大参保者自主选择权,确保保值增值目标。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间