|

商丘睢陽區果農劉同起將綠色無公害標簽貼在自己種植的甜瓜上。 |

|

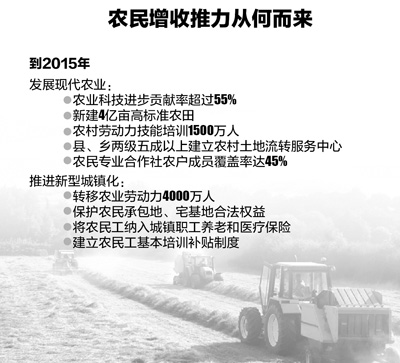

資料來源: |

【開欄的話】

十八大對改善民生提出了新目標、作出了新部署,各地落實得怎樣?

本報記者近日奔赴一線,就農民增收、勞動關系、生態補償等熱點問題展開調查。

我們用記者的所見所聞所思,告訴你一個發展中的真實中國。

【調查背景】

商丘,地處豫東,農業人口近七成。

農民增收速度快、水平低,這是農業欠發達地區的共性,商丘也不例外。

縱向比,2004年以來,商丘農民收入步入快車道,年均增速達18.5%。

橫向比,商丘農民收入水平卻一直低於全國和河南省平均水平。

到2020年實現收入倍增,商丘農民能否做到、如何做到?

帶著一串問題,記者走進商丘。

種地喂豬能否發家

向規模經營要效益,用專業合作抗風險

於以江老漢今年52歲,“拾掇了幾十年的地”。2007年年底,他拾掇的土地增長了幾十倍。

“激增”的土地是租來的,他每年要給900名村民交租金:每畝700斤小麥。

2007年年底到2008年年初,於以江所在的河南商丘市寧陵縣陽驛鄉后陳村,通過返租承包的方式,將全村各戶1200畝耕地的承包經營權進行流轉,以公開招標形式確定返租承包的主體,並成立包括於以江在內的7人農業合作社進行經營。

土地被集中之后,出現過獲得經營權的人以高出村民租金數倍甚至十幾倍價格,轉租給外來的企業情況。

后陳村也有一部分土地被轉租。北京鼎盛農業科技有限公司以每畝土地1000斤小麥的價格,轉租約400畝土地用於建設蔬菜大棚。

“我們的辦法是公開透明。在承包人和轉租企業協商達成租金之后,即向全體村民進行通報,最后經過全體村民同意。”后陳村村支書於博說。

農業合作社對集中后土地進行了統一規劃,保証種植面積,便於機械化耕作和現代農業技術的應用。目前每畝土地比傳統種植模式效益提高了3到5倍,糧食和其他農業作物的生產得到保障。

“之前我承包5畝地,一年收入不過幾千塊。現在集中耕作,支付租金后純收入有五六萬。”於以江說。

而對於“失掉土地”的李鳳林來說,增收據稱更有保障。

李鳳林在村裡的蔬菜大棚中“打工”,成了“農業工人”,每月有1800元的基本工資。如果負責管理的大棚效益好,可以拿到最高30%的提成。“比自己單干收入高多了。”李鳳林說。

如何讓商丘全市從事農業生產的239萬人實現穩步增收,關系到糧食和重要農產品的有效供給。通過土地流轉促進適度規模經營,已被看成是新的制度保障。

而規模經營保障增收,也可以通過農民之間的專業合作形成。

39歲的魏新建加入商丘養豬業協會之后,感覺越來越踏實了。

2006年上半年豬價大跌,平均一頭豬要虧掉150元。魏新建一看到豬越長越大就心裡發慌。

在大多數養豬戶的惶恐之中,商丘睢陽區人高星發起成立了商丘養豬協會,規模化效應增強了抗險能力。

2008年下半年到2009年上半年,豬價再次跌入波谷。養豬協會與東北玉米供應商達成協議,以每斤便宜兩分錢的價格為全體養殖戶購進飼料,又與上海和南京等地的大型屠宰場直接簽訂收購協議,並在全市范圍內調配商品豬,幫助收購企業集中裝車外運,減少運輸成本,換取收購企業降價讓利。

最終,養殖戶保住了每頭豬40元的“利潤”。現在,魏新建的豬舍每年能出欄種豬和商品豬2000多頭,收益在40萬元左右。

進廠務工是否穩定

建支柱產業聚集區,讓農民打工不離家

上千輛電動車密密麻麻地停放在河南香雪海科技有限公司廠區南側的車棚內。

從2011年3月1日到今年冬天,每一個早晨,車間工段長王建平都會騎上電動車離開家到工廠上班,隻用12分鐘。

而7年前,當他走出家鄉河南省民權縣城關鎮大陳庄,成為浙江慈溪市香雪海電器集團有限公司流水線上的一名工人時,從家裡到公司,卻需要整整12個小時。

“那時候坐長途臥鋪車一年要往返河南和浙江之間四五趟,每趟就得花銷600多元。”王建平說。夫妻二人在浙江一月的打工收入有5000元左右,其中一半左右都花在房租、餐費和其他生活費用上。

事情在兩年前發生了變化。隨著東南沿海的勞動密集型產業加速向中西部轉移,2010年年底,王建平所在的香雪海電器集團有限公司把廠區整體搬遷到了民權縣產業聚集區內,夫妻二人回到了家鄉。

“現在在家門口上班,省掉了往返的路費和生活費用,即使工資還跟在浙江一樣,實際到手的錢也增加了不少。”王建平說,“我的很多工友都回來了。”

跟王建平一樣,43歲的城關鎮屈庄村村民趙青麗也在民權縣產業聚集區內找到了工作﹔4年前,趙青麗成為民權龍邑葡萄酒有限公司的一名工人,現在拿著一個月2000元左右的工資。

由於產業聚集區的不斷擴建,趙青麗家的土地全被征用,不過她好像並沒有對此表示憂慮。

“小家小戶種地收入太少,到工廠上班拿固定工資,工作也挺穩定,收入反而有保障。”趙青麗說。

工資已經成為王建平和趙青麗最主要的收入來源,而這一變化是與商丘市農村富余勞動力轉移和承接東南沿海產業轉移的趨勢緊緊聯系在一起的。

數據顯示,商丘近年來大量勞動力被從土地中轉移出來。根據商丘市農業局的統計,2011年農村勞動力轉移就業人數達230萬,近3年新增農村務工人員8萬余人。

近年,東南沿海地區向中西部地區產業轉移的速度不斷加快,商丘當地工業發展一再提速,而政府推動工業化的具體措施就是強力建設產業聚集區。

目前,商丘全市已建成 11個產業集聚區,累計投資千億元以上,入駐企業1096家,吸納就業人員30多萬人。

其中有15萬人,跟王建平和趙青麗一樣,都是就近就業的農民。

失地農民如何無憂

確保有房住、有班上,增加財產性收入

53歲的王申玲馬上就要搬進位於民權縣產業聚集區周邊的南華社區。在產業聚集區內的工廠上班,又要住在居民社區內,王申玲覺得自己越來越不像個農民。

南華社區是商丘市規劃建設的100個新興農村社區之一,安置了因產業聚集區建設失去土地的近1.3萬農民。

王申玲是通過房屋置換的方式,在南華社區得到的住房。去年因產業聚集區內的道路擴建,王申玲位於城關鎮耿家村的房屋被拆遷。經過丈量測算,王申玲家宅基地上的房屋,主房按照1︰1面積比例、廚房等配房按照1︰0.6的面積比例,合計置換安置房155.208平方米。按照南華社區房屋的戶型種類,王申玲可以獲得兩套住房。此外,王申玲家被征收的宅基地則按照土地面積給予了貨幣補償。

同樣即將住進南華社區的張玉敏則表現出了一些擔憂。

張玉敏家的宅基地上蓋起了兩層小樓,房屋面積超過250平方米,按照目前南華社區房屋每平方米1050元左右的價格,張玉敏家置換的房屋在價值上與原有住房的價值接近,張玉敏主要擔憂宅基地沒了會不會影響將來。

群眾的擔憂,便是政府的考慮。記者從民權縣了解到,政府除了給這些新興農村社區配建幼兒園、九年制學校、社區醫院和老年中心等生活設施外,還制定了村民拆遷安置“7個1”政策,即為每戶被征地農民在新型農村社區安置一套居住用房、安排一個公益性就業崗位、協調企業安排一名產業工人、培訓一名技術工人、符合條件的農戶分配一間商業門面房、符合條件的家庭成員辦理一份低保、符合條件的家庭成員在新農保繳費中給予補貼。

通過這些政策,力爭使群眾短期生活水平不下降,長遠生計不受影響,有條件的通過租賃、經營等手段,逐步增加財產性收入。

去年,王申玲在當地政府的安置下,到附近一家制冷企業中做起了保潔,一個月收入有1400元左右。

“現在就盼著企業效益能好,能安安穩穩地工作。”王申玲搓了搓雙手,說道。

置換給農民的房子能否擁有產權,可以像城裡人的房子一樣抵押、買賣,隨房價上升而增值?記者了解到,商丘市將在法律法規的嚴格規定內,做進一步的探索。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間