人民币国际化进程

1.政策与制度限制方面实现重大突破。人民币国际化,是指人民币在对外经济往来中越来越多地发挥国际货币职能,若干年后发展成为国际贸易、国际投融资的主要计价结算货币以及重要的国际储备货币的过程。

2011年人民币的国际使用程度能够大幅度提高,主要得益于政府在制度和管理层面一系列的改革。具体而言,主要是两方面的政策推动。第一是全面实现跨境贸易人民币计价结算,进出口的本币结算规模快速提升。第二是开始试点跨境人民币资本流动,资本账户管理发生微妙变化。这两类措施分别促进了人民币在国际贸易和国际投融资活动中的使用,进而也为人民币成为真正意义上的国际储备货币做好了准备。

2009年4月8日,我国首先在上海等5个城市试点开展跨境贸易人民币结算。此后分两个阶段逐步扩大跨境贸易人民币结算的试点地区,最终在2011年8月实现了全国范围内的跨境贸易人民币结算。

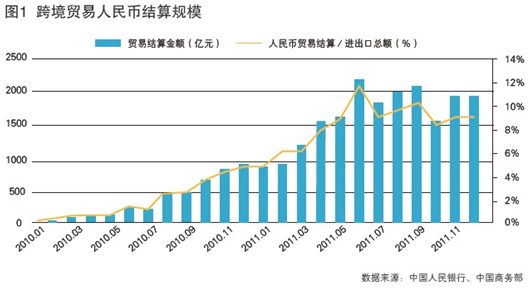

根据中国人民银行统计,2011年全国银行业累计办理跨境贸易人民币结算业务2.09万亿元,比2010年增长了 3.1倍;2011年人民币结算的贸易占比达8.9%,较2010年的2.5%有明显提升(见图1)。

中国政府从2010年起开始尝试开辟多元化的人民币内外流通渠道。与人民币外国直接投资、人民币境外直接投资、人民币合格境外机构投资者等有关的各项政策相继出台,标志着资本账户开放一直在审时度势进行中,人民币国际化的政策推进节奏似乎正在加快。

目前,在IMF定义的40个资本账户子项目中,我国完全禁止、完全没有放开的项目有4项;存在较多限制的项目有10项;较少限制的项目有26项。鉴于此,2010年我国的资本开放度为0.5045,在国际上处于中等开放水平。

2.人民币离岸市场和国际化水平发展迅速。货币国际化成败的关键在于市场微观经济主体的选择。因此,离岸人民币市场是检验人民币国际化进程的重要维度,而人民币国际化指数则是全面、系统衡量人民币在全球范围执行国际货币职能的高效指标。

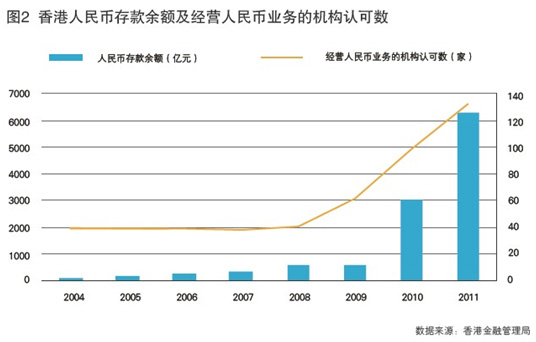

2010年7月19日,中国人民银行与中银香港签署新修订的《香港银行人民币业务的清算协议》。这成为香港人民币业务发展的分水岭。香港具有发展人民币离岸业务的成熟条件,其金融监管环境宽松,金融市场发达且富有创新能力,不断推出的人民币新产品、新业务吸引了新的交易主体。2011年8月17日,李克强副总理正式宣布了中央支持香港进一步发展、深化内地和香港在经贸金融等方面合作的六大政策措施。其核心就是支持香港成为人民币离岸中心。推动政策变革,使香港市场的广度与深度显著提高(见图2)。

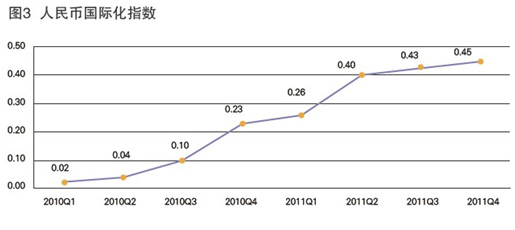

与香港离岸人民币市场发展程度相比,人民币国际化指数(RII)可以更加直接而有效地综合反映人民币国际化水平。 根据测算,2011年第4季度末的RII为0.45,在过去两年时间里呈现出快速增长(见图3)。而其主要推动力正是来自于人民币在国际贸易和金融交易中所发挥的计价支付功能。

虽然2011年人民币国际化水平显著提高,但是与同期主要国际货币相比仍然是有着巨大差距(见表1)。通过对货币国际化指数的横向比较,可以更加清醒地认识到人民币国际化还只是刚刚起步,未来的发展仍然充满了不确定性。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间