无论是美国的滞胀,还是后来日本的泡沫经济,根本教训在于存在着对于潜在增长率的误判以及主要依赖需求管理刺激经济。这种通过需求面的扩张来实现对潜在增长率的人为超越,不仅实际增长没有起色,反而导致了价格的暴涨:在美国主要体现为物价暴涨,在日本主要体现为资产价格暴涨。

美国走出滞胀的经验

一直到1981年里根上台,美国的情况才有改观。里根带领美国走出滞胀的经验有很多方面,但核心是从关注需求管理转向了供给面,转向了关注激励、效率、生产率以及资本形成等这些有利于提高潜在产出的因素。体现在政策层面,主要是减税,打破垄断、放松规制,以及千方百计促进资本形成和储蓄增加,这才有年均增长率从滞胀时期的2%提高到里根在任时期的年均增长3.4%。

首先是减税。由于1970年代的高通胀与非指数化的税收体系相互作用,迫使中等收入者迅速进入更高的纳税阶层。1965-80年间,一个典型中等收入家族边际个人所得税率上升了1倍(从22%到43%)。同时一个相当于中等收入两倍的家庭的税率则从38%跃升至54%。平均实际税率也迅速上升。1965年一个中等收入家庭支付的联邦所得税约占其整个收入的8%,但1980年上升了近一半(12%)。同样是在这15年中,一个两倍于中等收入家庭的实际个人所得税率从13%上升到21%。通胀也引起个人投资收入中实际税率和实际公司税率的迅速攀升。正是由于无论是家庭还是企业都面临着实际税率的上升,同时这些高税率扭曲了激励——劳动者不愿意增加劳动供给,企业不愿意增加投资,这些都直接影响到产出的增加。里根政府提出税基扩展和较低税率相结合,以“统一税制”取代精细的逐级累进税率结构,税收等级针对通货膨胀实行指数化,用“取消免税”增加最高收入纳税人的平均税率而不提高他们的边际税率,重建折旧规则以改进资本配置效率。其中较为著名的有两个计划,一个是10-10-10减税计划,即连续三年降低所有边际税率10%;还有一个是10-5-3加速折旧计划,即所有资产的一个折旧年限等级:建筑物折旧年限为10年,设备折旧年限为5年,转型车辆折旧年限为3年。减税方案的实施使得税率有所下降。以美国最高联邦边际个人所得税率为例:1960年代末的最高税率为77%,到1981年时为70%,到1982-86年降到50%,到了1980年代末更是降到33%。通过加速折旧,企业所面临的税负也有所下降。

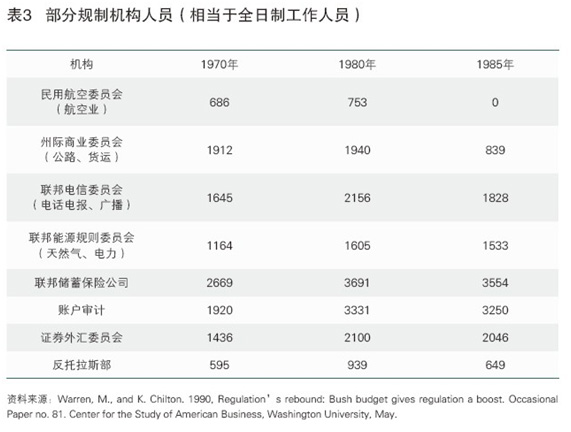

其次是取消和放松规制。主要涉及包括航空、公路货运、公共交通、铁路、通信、天然气生产和输送、有线电视、银行和金融服务、电力、财产和责任保险等产业。这些规制的改变包括价格、进入和服务质量(如航空、货运、铁路),实际上是完全的简化规制;也有的是微妙的规制和竞争相结合(如电信和天然气的生产及运输),或者是鼓励有纵向(或横向)联系产业(如电力)的市场趋于竞争市场;取消规制机构的案例只有一个(航空)。表3显示,从1970年到1980年,是规制不断加强以及规制机构人员扩张的时代。但到1985年,规制减少,机构瘦身。民用航空委员会干脆就撤消了,一个人也不剩;州际商业委员会也精减了一多半。这些做法,一方面减少了“审批”、规制所带来的市场扭曲,提高了效率;另一方面也精简了政府机构,减少了财政支出(见表3)。

第三是促进资本形成和储蓄增加。在滞胀时期,一些有见地的美国学者(如彼得?德鲁克以及马丁?费尔德斯坦等)发现美国的问题不仅仅是一个石油危机冲击,而是长期以来对于储蓄与资本形成的忽略,这进而也影响到生产率的提高。于是,政府采取加速折旧以及对于投资的税收优惠等方式来加快资本形成。1981年税制改革中极其强调储蓄和投资:允许加速折旧刺激企业固定资产投资;用覆盖全社会的个人退休账户刺激储蓄;通过较低的资本收益税率促进个人转向股票投资等。(来源:中国经济报告)

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间