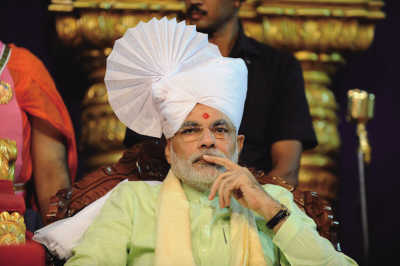

莫迪身上有两个醒目的标签:经济改革者,印度教主义者。

年轻人、贫困者、印度教信徒都是莫迪的“粉丝”。

莫迪,一个“矛盾”的人。他是已婚人士,但在公开场合宣称自己孑然一生。他承诺经济改革,但从未公布具体实施路径。他与达赖喇嘛互通推特,但也在古吉拉特邦欢度春节。他强调带领所有印度人走向辉煌,但是对占总人口13%的穆斯林迟迟不道歉。

全印度甚至整个世界对莫迪都充满期待,但是这种期待充满矛盾。一方面,希望莫迪能够打破各种利益牵绊,令印度经济发展变得更高效、更快速;另一方面,又担心其行为过于强势,进而独揽大权,成为一个“独裁者”。

在这样的“矛盾”中,莫迪上路了。从宣誓的那一刻开始,他的信徒、他的敌人、他的政治伙伴、以及印度政坛上的种种陋习,以“民主”的形式,伴着“大象”起舞。

5月26日,新任总理纳伦德拉·莫迪发表就职演说,印度踏上新征程。

全印度冀望莫迪拯救经济,控制通胀,国际舆论特别是西方媒体希望印度藉此改变世界经济和政治格局。一如1996年印度人民党领袖阿塔尔·比哈里·瓦杰帕伊当选、以及2004年曼莫汉·辛格出任总理时一样,被寄予厚望。

瓦杰帕伊当时被赞许为“尼赫鲁第二”,辛格被戴上“印度的邓小平”高帽,而此次莫迪的称谓更多,其中一个是“印度的撒切尔”。

前两位印度政治强人都有过人的能力,极强的号召力,但是他们执政时面临的最大掣肘恰恰是印度引以为傲的“民主”。选举时,印度民主将他们引领至权力的巅峰,执政时,印度民主却成为这些政治强人的“枷锁”。高效的政策思路,被繁琐的民主议事程序锁牵绊,被在野党有意无意地杯葛,被泛滥的民粹主义情绪左右。

印度民主令世界为之侧目,但印度经济生活高度政治化,印度民粹主义的泛滥,以及印度民主法治的不完善,令这头“大象”总是在世界最高期许中喧嚣地笨重而行。

莫迪能破解这个“魔咒”吗?

第一把火

一场预料中的大选结果,迎来了史无前例的赞誉。自当选日至正式就职,9天时间,莫迪成为焦点,印度成为了改变世界格局的希望。

5月16日,经过5个星期的投票程序,第十六届印度全国下议院选举尘埃落定。印度人民党(下称“印人党”)赢得543个席位中的282席,该党总理候选人纳伦德拉·莫迪出任总理。执政10年的印度国民大会党(下称“国大党”)只获44席,遭遇史无前例的惨败。

印度经济学家苏尔吉特·巴拉给英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫写信称,“此次印度大选是世界历史上最重大的一次选举”。

沃尔夫相对克制,“亚伯拉罕·林肯和富兰克林·德兰诺·罗斯福当选美国总统的意义更重大”,但也承认,“如果纳伦德拉·莫迪的当选能改变印度,也将改变全世界”。

“超级莫迪”、“印度的撒切尔夫”、“印度的李光耀”,这些暗含改变世界格局的称谓都被戴在莫迪的头上。美国有线电视新闻网(CNN)驻新德里分社社长拉维·阿格拉沃尔撰文称,“如果你和古吉拉特邦人民聊聊,他们会告诉你,莫迪代表了致富的喜悦,这让人想起带领中国启动改革开放、实现经济前所未有增长的中国领导人邓小平”。

作为此次的胜利者,莫迪最为醒目的标签是“经济改革者”,退休的德里大学政治学教授苏布拉塔·慕吉克说:“莫迪在吉拉特邦创建了印度第一个真正的市场经济,带来了新的基础设施和就业机会。”

他治理古吉拉特邦的经验,令印度的白领和年轻选民相信:他能稳定经济、创造就业、控制通胀。他锐意改革的过往经历令西方世界相信:他能带领印度创造奇迹,进而改变世界格局。

但是作为一名印度教主义者,纳伦德拉·莫迪首先想改变的是印度恒河。5月17日,莫迪在恒河河畔瓦拉纳西市参加活动时表示,“看到恒河的可怜状况,感到痛心,要进行大清理”。

在印度,恒河被数以百万计印度教徒视为圣河,但由于多年来被漠视和忽略,河水被垃圾及废物污染。对于莫迪当选总理后的“第一把火”,印度教徒自然高兴,但占印度总人口15%的穆斯林群体个中滋味复杂。当天,在推特上,一段宗教冲突旧事沉渣泛起。2002年,莫迪担任古吉拉特邦首席部长期间,该邦的印度教徒屠杀穆斯林事件,2000名无辜穆斯林被杀,莫迪从未对此事表达歉意。

英国经济学人对此举动暗表担心,“与其说莫迪是一个经济改革者,不如说他是一个印度教主义者,他一直在谈论"带领所有人一起向前"。但是,自获胜之后,他已经在恒河进行了祭拜,相比之下,他到目前为止还没有提及穆斯林。”

但是眼下的印度,稳定经济是头等大事,宗教问题或许是将来执政中的掣肘,但至少现在不是。

被称作“印度邓小平”的辛格5月18日递交辞呈。总体上,权力交接还算顺利,除了总理的官方推特账号,双方在此问题上有一点小摩擦,经交涉,总理官方推特账号“@PMOIndia”及其150多万粉丝于5月21日移交给莫迪政府。

一切就绪,只等就职仪式。

两个插曲

5月26日18时,印度新德里总统府前广场,室外温度41摄氏度,印度总理就职典礼开始。全印电视台(印度最大私营电视台)通过8个摄像机以及一个户外直播车实况直播,包括巴基斯坦总理在内的超过4000人国内外嘉宾参加了仪式,新任总理莫迪,一个印度教忠实信徒、一位经济改革者,宣誓发言两分钟左右,承诺“为印度书写光辉的未来”。

当天,两件事情“提醒”这位新总理:经济改革路线图要尽早公布。

5月26日上午,印度北方邦(Sant Kabir Nagar),一辆客运列车和一辆货运列车相撞,导致客运列车六节车厢出轨,“造成至少40人死亡,超过150人受伤”。这起事故再次凸显了印度糟糕的基础设施问题,而这是莫迪当天就职宣誓中提出的首要任务,“要建设新的州际高速公路,还要建设高速铁路网”。

当天,印度金融市场没有延续此前的连续上涨,股市出现回调,盘中一度跌逾1%,卢比汇率当日创下4个月来最大跌幅,两大市场用行动提醒新总理:必须处理印度腐朽的银行;必须纠正严重的国际收支逆差问题;必须让上千万年轻人获得工作机会。

“过去3年,印度经济增速大幅放缓,过去5年里通胀率上升至9%至11%,制造业产出增长停滞;基础设施不完善;大批烂尾工程;水资源紧张导致农业非常脆弱;福利计划管理不善;国家外部融资能力下降;以及治理质量的进一步下降。”上世纪90年代担任印度政府首席经济顾问的尚卡尔·阿查里雅(Shankar Acharya)分析,政府的政策越来越糟糕,政府在石油、食品与化肥补贴上面的庞大开支、浪费的福利计划、太高的薪酬待遇,以及巨大的财政赤字,而且拒绝取消阻碍就业的政策、裙带资本主义、不能为每年进入就业市场的1000万年轻人创造足够工作岗位。据法新社(AFP)报道,印度最大的国有银行近期打算招聘1500名窗口营业员,竟然有170万人应聘。

在世界经济论坛的各国竞争力排行榜上,印度的生产力排名世界第 60位(中国排名第29位);世界银行则把在印度的做生意容易程度排名世界第134位;创业适宜度排名世界第179位。

卡内基国际和平研究院的米兰·瓦什纳夫指出,即使最具改革意识的领导人也要面对重重阻力。瓦什纳夫援引摩根大通公司对印度中央政府50项陷入停滞的投资项目所做研究,指出其中40个项目的失败是因为邦政府的繁琐手续,而非中央政府。根据宪法,印度总理对此也无能为力。

莫迪能收拾这样一个烂摊子吗?这是一个乐观的时刻,但是风险是明摆着的。《经济学人》认为,莫迪可能会败给这个国家的复杂性,“莫迪的改革尝试可能会像之前的所有改革者的尝试那样,败给一种由政治、官僚体系和腐败所组成的混合体”。

其中,最大的对手还是这次惨败的国大党。

最大对手

2004年重新执掌政权的国大党10年后惨败,仅谋得534个下议院席位中的43个,比以往最差纪录114席还低一大截,创造历史新低。

“我祝贺他们,希望他们做得最好。”莫迪成功获选后,国大党副主席拉尔夫·甘地第一时间表达祝贺,并强调,“自己对失败负主要责任。”

国大党主席索尼娅·甘地随后也发表讲话,“接受人民的选择”,但“绝不会妥协,将继续坚持国家利益至上,为民请命”。

政府更迭,本是平常之事,然而国大党煊赫的历史、以及甘地家族强大的世袭政治力量,令外界对印度政治“变天”赋予了更多象征意义。

资料显示,国大党是印度最早建立的政党,曾领导印度人民取得民族独立的胜利,建立印度共和国,功勋卓著。自1947年印度独立至今,国大党先后执政长达55年,仅三个时期共12年,是以在野党身份参政议政。而国大党候选人拉胡尔所代表的尼赫鲁-甘地家族,自1947年以来,已先后诞生三任总理。

今年43岁的拉胡尔·甘地是这个显赫政治王朝的新生代。他的外曾祖父贾瓦哈拉尔·尼赫鲁是印度首位总理,祖母英迪拉·甘地是印度首位女总理,父亲拉吉夫·甘地曾是印度最年轻的总理,母亲索尼娅·甘地则是目前执掌印度的国大党主席。

与其先辈不同,拉胡尔自2004年开始步入政坛时就被各种质疑所包围,为了证明自己作为印度未来领袖的能力,拉胡尔工作勤勉,经常行走在印度北方邦农村,甚至与低种姓“不可接触者”一起吃饭、过夜,与公众交流。2012年拉胡尔选择以尼赫鲁—甘地家族的故乡北方邦作为突破口,参加北方邦议会选举,但选举结果依然令人失望,国大党27个议席,在该邦四个主要政党中排名末位。

印度政治分析家维诺德·梅塔认为,“不能将这视作拉胡尔的失败,而应解读为尼赫鲁—甘地家族影响力的失败”。

有印度媒体评论称,“当年尼赫鲁把印度打造成世界上最大的民主国家,却没有在他自己的国大党建立起民主制度。通常国大党内部并无更多民主,有的只是对尼赫鲁—甘地家族的一味奉承。”

国大党“粉丝”流失,甘地家族魅力消退,此次败选会使国大党彻底沉沦吗?

5月19日,印度国大党领导层拒绝了索尼娅·甘地和拉胡尔·甘地辞去领导职务的请求,并表示继续拥护其领导。当天,国大党工作委员会举行会议,“对本次大选失败的原因进行检讨和分析”。

经济的下滑是国大党此次失利的重要推动力,同时国大党竞选候选人拉胡尔·甘地的竞争力不足也令竞选从一开始就毫无悬念。但是从它在印度历史上的表现与地位来看(它一贯奉行的历史传统与兼容并包的路线),这也许只是国大党的一个调整期,并不代表着其沉沦。

回望印度民主选举历史,特别是2004年国大党的卷土重来,当时战胜的对手正是印度人民党前领导人瓦杰帕伊。

前辈教训

“他孑然一生,却赢得了多党派的认可;他是一位与人为善的长者,但也是一个以强硬著称的领导人;他是被外界称为"最适合做印度总理的最佳人选";他将带领印度创造奇迹。”

这是1996年印度人民党党魁阿塔尔·比哈里·瓦杰帕伊当选印度总理时,媒体对其的评价和希望。17年后,这一段评语用在纳伦德拉·莫迪身上,丝丝入扣。

从经济表现看,瓦杰帕伊主政7年间,大力推进印度的经济改革,使印度经济快速增长。在1997年东亚金融危机爆发以后,印度经济仍然以不低于5%的速度增长,1998年至2003年,印度经济的增长率一直保持在6.5%左右,成为继中国之后第二个快速发展的国家。把扶持的重点放在了以IT为龙头的高新技术产业,并加快国有企业的改革步伐,大力推进经济私有化、自由化和市场化的进程,把发展的重点放在了资本与技术密集型的产业。

以至于2004年大选时,媒体一边倒预测印度人民党将继续获得下议院多数席位。

然而,索尼娅·甘地领导的国大党出人意料地取得胜利。事后复盘,瓦杰帕伊政府在国计民生的具体事务,如水电、失业、教育、医疗、社会福利和道路交通等问题上泛善可陈,特别是在广大农民没有从经济增长中获益是最大的败因。

10年过去了,国大党并没有在失业、教育、医疗、社会福利和道路交通等问题上有上佳表现,更糟糕的是经济增长也失去了先前的速度。更值得玩味地是,10年前抛弃印度人民党的城市平民这次成为了印度人民党上台的重要推手,因为他们认为莫迪更有效率,更能够为穷人做事情。

果真如此吗?

前途叵测

莫迪,作为一个经济改革者,最为诱人的成就是在古吉拉特邦任首席部长期间,该地区经济发展取得的奇迹:GDP增加了近两倍,古吉拉特邦仅拥有印度总人口的5%,却占据国家近1/4的出口额,同时大多数社会指标大幅改善如失业率仅为1%、农业十年间年均增长达9.8%。

现在,全印度,甚至全世界都对莫迪重新激活印度经济充满了期待,但莫迪在竞选中并没有设定明确的经济改革方向,他能够将治邦经验推广至全国吗?

布鲁金斯学会专家Subir Gokarn认为,莫迪必须保证经济增长策略是向就业倾斜的。这意味着,除了战略性推动劳动密集型产业活动(比如说制造业和建筑业等)以外,还必须关注移除在这些领域大量多层次的投资和就业障碍。这需要大量的利益调解,压迫州政府和地方政府作出它们的贡献。

然而,印度国内各地区充斥着多种多样的局部利益。莫迪的印度人民党虽然获得了议会人民院(下院)51%的多数国会席次,但只赢得了总得票的31%。单凭这一点,印度国内利益的多元化、碎片化就可见一斑。

美国资深媒体人Stephan Richter撰文称,横在莫迪面前最大的绊脚石,和当年奥巴马面对的一模一样。印美两国的政治体制都“复杂得邪乎”,各种既得利益错综复杂、根深蒂固—“撼山易,撼既得利益难”。

从历届总理治理得失看,成败关键在于政府。在印度,权力大都被移交给了各个邦,这种以分治为特点的政治决定了妥协之达成,需要不断地同大量的地方性政党和以种姓为基础的政党进行交易才是可行的。同时,该国的殖民地历史和曾经的社会主义经历也馈赠给他们一套难于改变方向的官僚体系。像即将离任的总理曼莫汉·辛格这样的改革派政客,他们所缺乏的就是落实政策的实权。

在外交政策方面,好迹象已初现端倪:莫迪邀请了巴基斯坦总理纳瓦兹·谢里夫参加他的就职仪式,“一天两会面”。但外界更关心的是,他如何与中美两国相处?

莫迪上周通过推特给达赖喇嘛“回信”表示感谢。有印媒报道称,去年9月一个支持达赖的代表团在古吉拉特邦开展游说活动时,莫迪曾向成员讲述了自己当年前往西藏冈底斯山朝圣,将偷偷带去的达赖喇嘛像送给当地藏人的故事。

印度媒体指出,他将在西藏问题和中印边界问题上,比前任立场更强硬。而且他曾和达赖多次会面的历史,或许也会给中印关系带来一些难题。

但是,莫迪曾4次访问中国,还在古吉拉特邦庆祝中国春节,以示中印友好。

布鲁金斯学会专家Tanvi Madan认为:对印度最大的邻国中国,莫迪存在两面性。中国可能会进一步观望莫迪外交和安全政策的其他潜在因素:第一个因素是,印度军队的持续现代化和边境设施的升级。第二,印度和东亚和东南亚其他国家(特别是日本、新加坡、韩国和越南)政治和经济关系的深化。

关于莫迪怎么处理与美国的关系,美国存在两个学派。一些分析认为,莫迪将报复从2005年以来美国不邀请其参加任何官方活动的行为。而其他分析认为,鉴于莫迪的首要任务(经济增长,满足能源需求,赶追中国),以及美印关系的深度,美国将继续扮演印度的主要伙伴国,就算不是特别亲密。

曾任美国国务院南亚事务官员的艾瑞斯表示,莫迪侧重经济发展,是个“务实主义者”。但她预计美国仍会在暗地里关注印度的宗教自由。她说,许多人将关注莫迪的执政方式,看他是否会以印度教为优先,或摆出印度多元化捍卫者的姿态。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!