国家最高科学技术奖获得者李德仁:巡天问地 助力建设“遥感强国”

新华社北京6月24日电 题:国家最高科学技术奖获得者李德仁:巡天问地 助力建设“遥感强国”

新华社记者顾天成、张泉、梁建强

从百姓出行到智慧城市,从资源调查到环境监测,从灾害评估到防灾减灾……高分辨率对地观测体系是我国经济社会发展不可或缺的战略基石。

攻克卫星遥感全球高精度定位及测图核心技术,解决遥感卫星影像高精度处理的系列难题,带领团队研发全自动高精度航空与地面测量系统……两院院士、武汉大学教授李德仁几十年如一日,致力于提升我国测绘遥感对地观测水平。

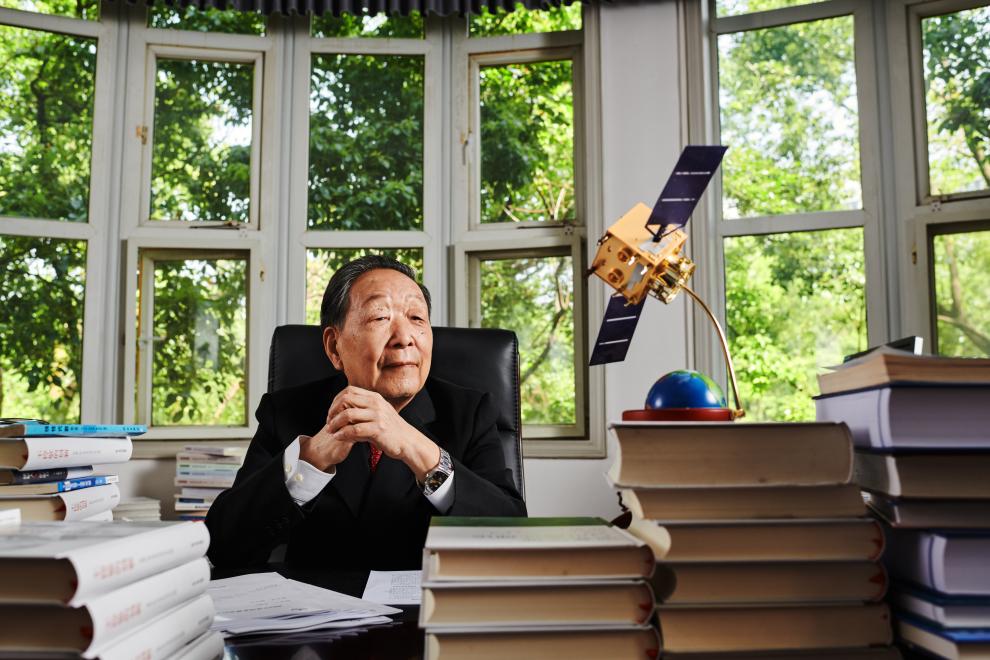

6月24日,李德仁作为2023年度国家最高科学技术奖获得者,在北京人民大会堂戴上沉甸甸的奖章。

李德仁肖像 新华社记者 金立旺 摄

坚持自主创新 攻克卫星遥感核心技术

高精度高分辨率对地观测体系是宛若大国“明眸”的国之重器。

坚持自主创新,李德仁及团队开发出的遥感技术及工具,都具有完全自主知识产权。这样的一份成绩单,凝结着他们的心血——

在我国遥感卫星核心元器件受限、软件受控的条件下,他带领团队攻克卫星遥感全球高精度定位及测图核心技术,使国产卫星影像自主定位精度达到国际同类领先水平;

他主持研制了我国自主可控的3S集成测绘遥感系列装备和地理信息基础平台,引领传统测绘到信息化测绘遥感的根本性变革;

他创立了误差可区分性理论和粗差探测方法,解决测量数据系统误差、粗差和偶然误差的可区分性这一测量学界的百年难题……

5月13日,李德仁在武汉大学的办公室里。新华社记者 熊琦 摄

作为国际著名测绘遥感学家、我国高精度高分辨率对地观测体系的开创者之一,李德仁研制的我国遥感卫星地面处理系统,实现了“从无到有”“从有到好”的跨越式发展。

追上世界先进水平 “我的目标是国家急需”

“一个人要用自己的本领为国家多做事。把自己的兴趣、所长和国家需求结合在一起,正是我所追求的。”回忆在科研道路上的选择,李德仁这样说。

1939年,李德仁出生于江苏,自小成绩优异。1957年中学毕业后,他被刚成立一年的武汉测量制图学院航测系录取。

新中国成立初期,我国大规模经济建设和国防建设急需地图资料,发展测绘技术迫在眉睫。

“我的目标是国家急需,治学方向应符合强军、富国、利民的需求。”怀揣这样的理想,1982年,李德仁赴联邦德国交流学习。

当时,导师给了他一个航空测量领域极具挑战的难题,题目是找到一个理论,能同时区分偶然误差、系统误差和粗差。

李德仁像海绵一样吸取知识,每天工作十几个小时,最终仅用不到两年的时间就找到了问题的解决方法,并用德语完成了博士论文,第一时间回到祖国。

回国后,李德仁带领团队经过科学调研,决心自主突破与研发高分辨率对地观测系统。

1992年,李德仁新选为中科院地学部学部委员。新华社记者杜华举 摄 (1994年2月15日留资)

2010年,我国高分辨率对地观测系统重大专项(简称高分专项)全面启动实施。

随着“高分专项”的实施,比西方国家晚了近30年的中国遥感卫星研究,实现了从“有”到“好”的跨越式发展,卫星分辨率提高到了民用0.5米,追上世界先进水平。

从跋山涉水扛着机器测量,到航空遥感再到卫星遥感,再到通信、导航和遥感一体融合……在中国人“巡天问地”的征程上,李德仁仍未停步。

给本科新生授课 “我的责任是传授学问”

在武汉大学,有一门被学生们誉为“最奢侈的基础课”,由李德仁等6位院士联袂讲授。

李德仁坚持按时给大一学生讲授“测绘学概论”。这门有28年历史的基础课程,每次都座无虚席。

“未来世界科技的竞争,关键是人才竞争。”李德仁认为,要把测绘科学能为国家“干什么”、学科能达到的“高度”告诉学生,引导他们主动思考、勇于攀登。

2024年5月,“珞珈三号”科学试验卫星02星顺利进入预定轨道,这颗卫星具有0.5米分辨率全色成像,首席科学家正是李德仁的学生,中国科学院院士龚健雅。

……

谈及学生们的研究,李德仁如数家珍。迄今他已累计培养百余位博士,其中1人当选中国科学院院士,1人当选中国工程院院士。

“我的责任是传授学问。”李德仁说,“学生各有建树,就是我的最大成果。”

一代又一代,一茬又一茬。武汉大学已建成世界上规模大、门类全、办学层次完整的测绘遥感学科群,遥感对地观测学科在世界大学排名中心等学科排名中连续多年名列全球第一。

老骥伏枥,志在千里。李德仁告诉记者:“最终的目标是使遥感技术造福国人,乃至为世界作出中国的贡献。”

关注公众号:人民网财经

关注公众号:人民网财经

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

微信扫一扫

微信扫一扫

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量