中國証監會研究中心,北京証券期貨研究院

証券投資者保護,尤其是對中小投資者的保護,是証券市場監管的核心內容之一,也是証券市場健康運行的基礎。在投資者保護的諸項制度中,投資者賠償制度作為投資者保護的最后防線,更是重中之重。目前,美國、英國、加拿大以及我國的香港和台灣地區均通過立法設立了証券投資者保護基金(以下簡稱“保護基金”),用以賠償破產証券公司投資者的損失,作為對投資者最后的保護機制。境外的保護基金已經有多年的運行經驗,在組織架構、監管模式、職能定位、資金來源等方面,均已形成了比較成熟的制度設計。

一、發展歷程

為了保証証券市場的穩定發展、維持投資者信心,各國從60年代末開始逐步探索建立以保護中小投資者為宗旨的証券投資者保護制度。加拿大最先於1969年建立了“加拿大投資者保護基金”(Canadian Investor Protection Fund,以下簡稱CIPF),旨在賠償投資者因証券經營機構破產而招致的損失。美國於1970年通過了《証券投資者保護法》(Securities Investor Protection Act,以下簡稱 SIPA),並成立了美國証券投資者保護公司(Securities Investor Protection Corporation,以下簡稱SIPC),使投資者在証券公司破產或倒閉時依然能夠得到一定的賠償。

80年代后期,英國、澳大利亞、香港等國家和地區先后建立了投資者賠償計劃。1997年,歐盟制定了《投資者賠償計劃指引》,建立了統一協調的歐盟內部投資者賠償制度。1997年亞洲金融危機后,許多亞洲新興市場國家,如泰國、菲律賓、印度、土耳其和我國台灣地區也陸續建立了各具特色的投資者賠償制度。

20世紀末21世紀初,各國普遍調整了“消費者”的概念,將証券投資者作為金融消費者進行保護。証券投資者從此開始享有一般消費者的基本權利,如安全保障權、知情權、自主選擇權、公平交易權、受教育權和求償權等。2008年金融危機后,美國通過了《多德-弗蘭克華爾街改革與消費者保護法》(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act,以下簡稱《多德-弗蘭克法案》),更加醒目地強化了金融消費者的概念,旨在金融市場真正實現消費者利益至上的理念。

二、立法模式

各國關於証券投資者保護基金的立法模式主要分為以下幾種類型:

(一)為証券投資者保護基金專門立法

這種立法模式較為常見。例如,美國1970年制定了《証券投資者保護法》,澳大利亞1987年制定了《國家擔保基金法》,德國1998年制定了《存款保護和投資者賠償法案》,愛爾蘭1998年制定了《投資者賠償法》,歐盟1997年制定了《投資者賠償計劃指引》。

(二)在綜合性的証券監管立法中涵蓋証券投資者賠償制度

這種立法模式以英國和香港為典型代表。英國於2000年制定了《金融服務和市場法(FSMA)》,其中第XV部分專章規定了其金融服務賠償計劃(the Financial Services Compensation Scheme,FSCS)。與英國類似,香港2003年修訂的《証券及期貨條例》中第571章第III部第5分部專章規定了其投資者賠償公司的設立與運作。

(三)証券投資者保護綜合立法

這種立法模式以我國台灣地區為典型代表。台灣制定了《証券投資人及期貨交易人保護法》,並在該法中涵蓋了証券投資者賠償制度。

(四)以其他相關法律為依托

這種立法模式以加拿大為典型代表。加拿大的投資者保護基金以其他相關法律為依托,主要遵循加拿大破產清算法及其他相關法律。

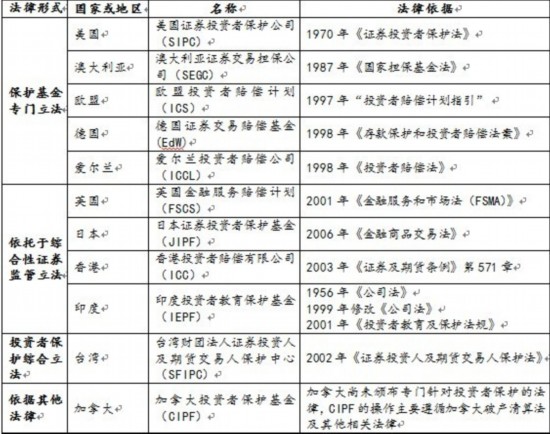

境外主要國家和地區的投資者保護基金的法律依據與管理機構名稱列表如下:

表1:部分國家、地區和國際組織投資者保護基金的立法模式

三、組織架構

本部分所討論的“組織架構”著重探討保護基金管理機構在出資結構、財務管理、人事管理方面與政府之間的關系, 不涉及保護基金管理機構的業務監管。

由於保護基金的公益性質,各國保護基金管理機構的組織架構通常體現出與一般商業公司不同的非營利性特征。這些非營利性特征的主要表現是政府機關(尤其是財政部門和金融監督管理機構)對保護基金的財務管理和人事管理有著不同方式、不同程度的介入與控制。

總體來看,各國保護基金管理機構在組織架構上有一些相似之處,主要包括以下幾點:(1)保護基金的初始資本與國家財政無關,是由証券期貨行業或整個金融服務行業的市場主體籌集捐助,充分體現了保護基金“行業自救”的本質屬性﹔(2)盡管市場主體是保護基金的出資人,但不享有公司股東的法律地位,即不享有公司法賦予股東的各項權利,如決定公司重大事項的決策權,以及選擇公司管理者的選舉權等﹔(3)保護基金管理機構的人事管理權受國家証券或金融監管機構控制,具體體現為証券或金融監管機構掌控董事會成員的任命權或批准權。

具體而言,主要境外國家或地區保護基金管理機構的組織架構分為以下三種類型。

(一)獨立於政府的非營利性會員制公司

這種模式是英美法系國家較為普遍的一種做法,以美國、加拿大和英國為典型代表,其主要特征包括以下幾個方面。

1.法律性質

在法律性質上,會員制公司既不是政府機關,也不是政府設立的機構,而是依據該國公司法設立的一個獨立的非營利性公司(non-profit corporation),受該國公司法規制。例如,美國的SIPC依據《哥倫比亞特區非營利公司法》(the District of Columbia Nonprofit Corporation Act)設立,並受其規制﹔加拿大的CIPF則依據《加拿大公司法》第II部分(the Canada Corporations Act)設立,並受其規制。

2.出資結構

在出資結構上,會員制公司的出資人是該公司的會員。在公司登記設立時,由會員以會費的形式繳納公司的初始資本。美國、加拿大保護基金的會員為該國証券行業的中介機構,如美國強制要求所有符合美國《1934年証券交易法》第15(b)條、依法注冊的証券經紀商、自營商、全國性証券交易所成為SIPC的會員。英國則與美國、加拿大有所不同,英國金融服務賠償計劃(FSCS)的會員不僅包括証券行業的中介機構,還包括銀行業、投行業、保險業的市場主體。由此可見,在美國、加拿大和英國,保護基金的初始資本均與國家財政無關,而是由金融服務行業的市場主體出資捐助。這種出資方式與保護基金行業自救的本質屬性是一致的。

會員制公司的出資人不享有公司法賦予股東的各項權利,如分紅權、參與重大決策的權利,以及選擇管理者的權利等。換句話說,各會員在公司的出資並沒有給其帶來一般意義上的股東地位,而是為其客戶換來在其破產時的賠償請求權。應當指出,保護基金賠償中小投資者的公益屬性是會員制公司不將出資人定義為股東的根本原因。

3.財務管理

在財務管理上,美國、加拿大和英國的會員制公司均具有獨立管理、運作保護基金的權力。由於會員制公司不設股東會,因而董事會成為各公司的最高權力機構——董事會享有獨立運作、管理其保護基金的權力。

然而,盡管各會員制公司享有獨立的財務管理權,但有些公司有關財務管理的重大事項仍須得到金融監管機構的批准。例如,美國SIPC若要修改公司章程必須經過美國証監會的批准,而會員會費的設定、董事高管薪酬待遇的設定等有關公司財務的重大事項屬於SIPC公司章程的必要記載事項。

4.人事管理

在人事管理上,各國會員制公司均沒有獨立的決策權,其最高權力機構董事會成員的任命權一般在政府機關手中。例如,英國FSCS董事的任命由FSA決定,而董事長的任命則須由FSA提名,經財政部(Treasury)批准。美國SIPC董事的任命更為復雜,其董事會成員共有七名,其中五名董事須經美國參議院建議、同意后由美國總統任命﹔在另外兩位董事中,其中一位由美國財政部長在財政部的官員或工作人員中指派,另外一位由美國聯邦儲備委員會在其官員或工作人員中指派。董事會的主席和副主席由總統從社會公眾董事中任命。

5.小結

會員制非營利性公司的主要特征是(1)保護基金公司由証券行業的市場主體出資設立,但出資人並不具備公司股東的法律地位﹔(2)政府介入保護基金公司的方式主要是控制公司的人事管理權,同時將財務管理權下放給保護基金公司的董事會。

(二)財團法人

這種模式以我國台灣地區為典型代表。我國台灣地區的保護基金管理機構為“財團法人証券投資人及期貨交易人保護中心”(以下簡稱“保護中心”),其主要特征包括以下幾個方面。

1.法律性質

在法律性質上,台灣証券投資人及期貨交易人保護中心(以下簡稱“保護中心”)是依據台灣民法成立的財團法人。在我國台灣地區的民法體系下,所謂“財團法人”,是以捐助財產為成立基礎的法人,例如各種基金會、私立學校、醫院、圖書館、科學研究機構、宗教教堂,以及孤兒院等慈善機構都是財團法人。與財團法人相對的概念是社團法人,即以社員為成立基礎的法人。公司是典型的社團法人,而公司股東是社員。

2.出資結構

保護中心初始資本由台灣証券與期貨相關機構捐助而來。這些機構具體包括台灣証券交易所、台灣期貨交易所、台灣証券櫃台買賣中心(亦為財團法人)、台灣証券集中保管股份有限公司、台灣証券業自律組織、台灣期貨業自律組織,以及諸多証券商和期貨商。保護中心的后續資金則主要來自台灣証券交易所與期貨交易所的經手費、証券商與期貨商的會費,以及保護基金的投資收益。由此可見,台灣保護基金的出資人為台灣証券與期貨行業的市場主體,與財政無關,體現了保護基金行業自救的本質屬性。

與會員制公司類似,財團法人的出資人也不擁有股東的法律地位,從而不享有公司法賦予股東的各項權利,因而沒有參與保護中心重大決策、選擇保護中心管理者的權利。由於財團法人沒有股東會作為內部的最高權力機構確定、變更公司的組織與章程,因此,財團法人隻能由捐助章程確定一個主管機關來管理、運營該機構。

3.財務管理

與會員制公司模式不同,台灣保護基金的財務管理權並不在保護基金的管理機構——保護中心手中,而是集中由其主管機關——台灣金融監督管理委員會行使。根據台灣《証券投資人及期貨交易人保護法》,保護中心的業務指導與財務審核均由台灣金融監督管理委員會負責。

4.人事管理

保護中心的最高權力機構為董事會。保護中心的董事會成員由其主管機關——台灣金融監督管理委員會從捐助人和非捐助人(學者、專家、公正人士)中分別推選代表擔任,且非捐助人代表人數不得少於董事總人數的2/3。董事長由董事會全體董事2/3以上出席,出席董事過半數同意,從非捐助人代表中選出,但須經主管機關批准后方可生效。由此可見,台灣保護基金的人事管理權也不在保護基金的管理機構——保護中心手中,而是同樣集中由其主管機關——台灣金融監督管理委員會行使。

5.小結

台灣保護中心的出資人是証券、期貨行業的市場主體,體現的是行業自救功能,與財政無關。然而,在財務管理與人事管理上,台灣保護中心均受制於台灣的金融監管機構,台灣金融監管機構對保護基金的介入與控制比會員制公司模式更為全面和深入。

(三)附屬於証券監管機構的全資子公司

這種模式以我國香港地區的投資者賠償有限公司(ICC)為典型代表,其主要特征包括以下幾個方面。

1.出資結構

盡管在法律性質上,香港ICC是香港証券及期貨事務監察委員會(以下簡稱“香港証監會”)的全資子公司,但ICC的初始資本並非來自香港政府的財政劃撥,而是來自証券、期貨市場相關中介機構的捐助。具體而言,香港ICC的出資人主要包括對各市場主體的証券交易和期貨合約按照成交金額收取的投資者賠償基金征費、原香港聯合交易所賠償基金移交的資金、原香港商品交易所賠償基金移交的資金以及保護基金的投資收益等。

2.財務管理

香港ICC的財務管理權並不在保護基金的管理機構手中,而是集中由香港証監會行使。香港証監會全權負責賠償基金的管理和運作,包括對投資者賠償申請的裁定、對保護基金除賠償投資者之外的日常開支及其優先次序的決策、賠償基金的投資運營、財務報表的准備、審計機構的聘任、審計報告的審閱等。

3.人事管理

在人事管理上,香港ICC更是受香港証監會全權控制。香港ICC的董事局共有10名董事,全部由香港証監會委任,其中包括香港証監會職員、香港交易所職員、証券及期貨業界的專業人士、律師、會計師及代表公眾利益的人士等。

4.小結

與會員制公司“下放財權、控制人事”的做法不同,香港ICC在財務管理和人事管理上均受香港証監會控制。同時,盡管香港証監會對ICC的監管介入是全方位的,但ICC的資金來源仍然是証券、期貨行業的市場主體,與政府的財政劃撥無關。

四、監管模式

本部分著重討論保護基金的管理機構在業務上與政府之間的隸屬關系。對於投資者保護基金的業務監管,不同的國家由於國情不同而呈現出不同的特點。總體而言,目前各國投資者保護基金的監管模式主要有以下四種類型:

(一)由証券監管機構或金融監管機構監管

這種監管模式是目前各國保護基金最常採用的一種模式。例如,美國的SIPC受美國証監會(SEC)監管,英國的ICS和FSCS受英國金融服務局(FSA)監管﹔香港特區新設立的投資者賠償公司由香港証監會監管。

(二)由行業自律組織監管

這種模式的典型代表是日本。日本的証券投資者保護基金由日本証券經紀商協會(JSDA)監管。

(三)由証券交易所運作並監管

這種監管模式以澳大利亞為典型代表。澳大利亞的証券交易擔保公司(SEGC)是澳大利亞証券交易所的獨資子公司,受証券交易所監管。另外,在2003年香港頒布《証券及期貨條例》之前,香港聯合交易所賠償基金與商品交易所賠償基金也分別由香港聯交所和商交所負責管理。

(四)多家機構共同監管

這種監管模式以加拿大為典型代表。加拿大投資者保護基金由多倫多股票交易所、蒙特利爾交易所、加拿大風險交易所和加拿大投資經紀商協會共同設立並監管。另外,印度也主要由印度儲備銀行和印度証券交易所共同監管。

五、職能定位

各國保護基金的管理機構在職能定位上差異較大,目前來看主要分為以下兩種模式:

(一)僅負責投資者賠償的相關事務

這種模式以美國SIPC、我國香港ICC以及英國FSCS為典型代表,其主要特征是保護基金管理機構的職能定位比較單一,僅僅負責証券投資者的賠償事務以及保護基金的管理和運作。

例如,美國SIPC的主要職能隻包括以下三個與投資者賠償相關的內容:第一,建立投資者保護基金,用於滿足破產証券公司客戶的賠償請求﹔第二,向具有管轄權的法庭提起証券公司破產申請﹔第三,作為破產証券公司清算程序的重要參與人之一,行使指定托管人、監督托管人整理和清算破產証券公司的資產等權利。香港ICC的主要職能也隻與其投資者賠償計劃相關,主要職能僅包括:第一,維持、管理賠償基金,包括接受賠償申索、裁定申索的賠償金額、向申索人支付賠償﹔第二,維持、管理、審計賠償基金的賬戶。英國FSCS的職能也僅包括為因金融機構破產而蒙受財政損失的消費者提供賠償。

(二)全面負責投資者保護事務

這種模式以我國台灣地區為典型代表,其主要特征是保護基金管理機構的職能比較綜合,除了負責保護基金的運作與投資者賠償之外,還從事相當多其他方面的投資者保護工作。

例如,台灣依據《台灣証券投資人及期貨交易人保護法》設立的“台灣財團法人、証券交易人及期貨交易人保護中心”,除了負責保護基金的保管、運用之外,還負責:①調處投資者與發行人、証券經營機構、結算機構、交易所等機構之間,因有價証券的募集、發行、買賣或期貨交易所產生的民事爭議,如提供替代性爭議解決機制(Alternative Dispute Resolution,簡稱ADR),為金融消費者提供低成本、高效率的爭議解決途徑﹔②投資者對發行人、証券經營機構的財務業務查詢﹔③証券及期貨交易相關法令的咨詢服務等。

六、內部治理結構

各國保護基金管理機構在內部治理機構上大同小異,均設董事會、經理層與業務部門等治理層級,並體現出以下幾個基本特征:

(一) 均設董事會決定保護基金的重大事項,董事中大多包括來自証券行業的董事和社會公眾董事

美國SIPC的董事會成員共有7名,其中5名董事須經美國參議院建議、同意后由美國總統任命。在這5名董事中,應當有3名來自証券行業的不同崗位,2名來自與証券行業無關的社會公眾。在另外2名董事中,其中一位應當由美國財政部長在財政部的官員或工作人員中指派,另外一位應當由美國聯邦儲備委員會在其官員或工作人員中指派。董事會的主席和副主席由總統從社會公眾董事中任命。

加拿大CIPF設董事會負責監督基金的運行。該董事會由10名董事組成,其中4位必須為社會公眾董事,來自於會計師、律師以及規模較大的上市公司等﹔其他董事則來自於証券行業,具有証券行業的從業經驗。

(二)均設總裁/總經理等經理層,經理層多由董事會任命

各國保護基金均設經理層負責主持公司的日常經營管理工作。例如,美國SIPC設總裁、總顧問、運營及財務副總裁﹔英國FSCS設首席執行官﹔加拿大CIPF設總裁、首席執行官、兼職的財務執行官等職位。

(三)董事會和經理層之下一般均根據職能設置若干業務部門

各國保護基金一般均設置若干業務部門。美國SIPC主要設法律部和運行部,法律部由5—6名律師組成,運行部由運營人員和會計人員組成。英國FSCS設索賠支持部、溝通部、戰略規劃組織部、律師服務部等部門負責相關事務的實施。

七、資金的籌集

各國投資者保護基金的籌資方式各不相同,但一般遵循以下幾個原則:第一,保護基金由會員機構自行負擔,即投資者賠償計劃所需資金應當由接受該計劃的証券公司自行負擔﹔第二,保護基金會員的權利與義務相匹配,即會員機構承擔的會費數額應當與其潛在的賠償需求相匹配,因此,保護基金大多建立起了一套相對客觀且具可操作性的証券風險級別評估機制﹔第三,保護基金的規模應保持充足與適度相協調,即投資者賠償計劃的資金應該足以承擔對投資者的賠償義務,但同時必須與潛在賠償需求保持一致﹔第四,保護基金擁有靈活的備用融資,即當出現較為嚴重的金融機構倒閉或者金融危機時,保護基金一般可以向會員征收額外會費,自行或者在相關監管部門的同意后從銀行或者其他機構借款﹔ 第五,投資收益是保護基金的重要來源,但投資對象一般限定為較為穩妥的投資工具,如政府發行的債券等。

具體而言,各國保護基金一般均強制要求証券經營機構成為基金的會員,並定期繳納會費,作為投資者保護基金的經常性資金來源。此外,各國還根據本國國情規定了各具特色的其他資金來源。

各國保護基金比較常見的資金來源包括以下幾種:

(一)會員繳納的會費

會員會費是各國保護基金最主要的一種資金籌集方式,以美國SIPC為例,它強制要求所有符合美國《1934年証券交易法》第15(b)條、依法注冊的証券經紀商、自營商、全國性証券交易所成為自己的會員,交納會費,以籌措保護基金。

(二)交易所移交的資金

香港証券投資者保護基金是由香港聯交所賠償基金和商交所賠償基金合並而來。據香港投資者賠償基金2009年年度報告顯示,聯交所賠償基金共移交了9.94億港幣,商交所賠償基金移交了1.08億港幣。台灣的投資者保護基金則規定証券交易所、期貨交易所以及櫃台買賣中心應將其每月經手費收入的5%向保護基金繳費。

(三)政府借款

根據美國1970年《証券投資者保護法》的規定,在SIPC急需時,美國証監會有權向美國財政部申請額度高達10億美元的借款,然后再出借給SIPC﹔2009年金融危機后,美國國會通過《多德-弗蘭克法案》將借款額度進一步提高到25億美元。

(四)銀行貸款和商業保險

不少國家還規定了投資者保護基金為短期資金需要,可通過銀行、保險公司及其他金融機構獲得融資安排。例如,加拿大特許兩家銀行在緊急情況下為CIPF提供總額為1億加元的貸款﹔另外,CIPF還為其潛在的巨額賠付購買了商業保險,根據2010年更新的保險條款,當CIPF發生1億至2億加元之間的賠付時,將可以從保險公司獲得7000萬加元的賠償。

(五)投資收益

保護基金本身的投資收益構成了保護基金重要的收入來源,在一些國家還成為最主要的收入來源。例如,美國SIPC的投資收益佔到美國SIPC總收入的絕大部分,遠遠超過了其會員會費收入,但保護基金多投資於美國政府債券等穩妥型投資工具。加拿大與美國類似,其投資者保護基金有很大部分源於投資收益,CIPF可投資於聯邦政府和各省擔保發行的穩妥型債券。我國香港和台灣地區保護基金的投資收益也是其資金的重要來源。

(六)罰金

有些國家的保護基金有權對違規的會員處以罰金,並將罰金所得歸入保護基金。例如,英國的投資者賠償計劃(FSCS)收入的一個重要來源就是對市場主體違規行為的罰金。

(七)其他方式

投資者保護基金的資金籌集還有許多其他方式。例如,加拿大規定了自律監管組織須將其收入的一部分捐贈給保護基金﹔我國台灣地區也規定了其証券投資人及期貨交易人保護中心的資金由交易所、櫃台買賣中心、自律組織等以現金方式捐助。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

公交車半路載客致兩死

公交車半路載客致兩死