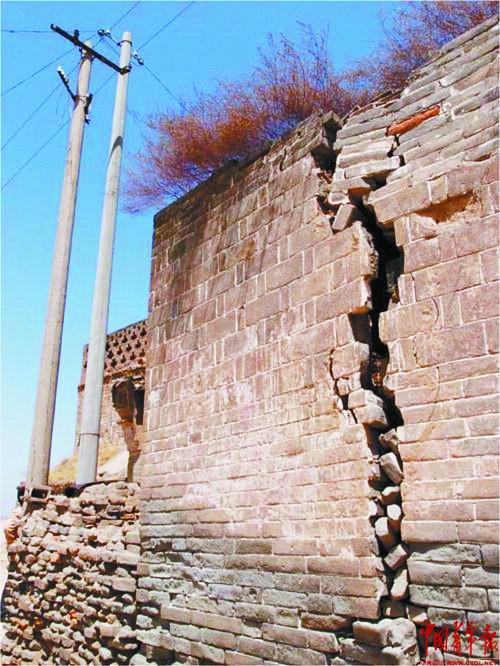

在興旺山村,大大小小的裂縫隨處可見。

興旺山村到處是裂縫,路上,牆上。牆縫大的有幾寸寬,“能伸進去一隻小臂”,村裡人最怕的是“睡著覺‘轟’一聲房就把人埋了”。

興旺山村位於晉西北,四面被煤礦環繞。這個一度有200余人的山村,如今人去樓空,留守者不足50人,“老的老,小的小”。

十余年裡,驅使村民離鄉的最大理由是:該村地下被採煤者一點點挖盡,成了“懸空村”,已不適合居住。

興旺山村的准確位置,在山西省呂梁市臨縣林家坪鎮南15公裡處。2012年年底,煤炭產量約佔中國1/4的山西省發布數據顯示:30多年來,山西省累計生產原煤100億噸左右,同時,也形成了採空區5000多平方公裡,數百個村庄面臨地面塌陷和滑坡等地質災害。“十二五”期間,山西省確定需要治理的沉陷區達1100平方公裡,將搬遷3315戶危險區居民,涉及兩萬余人。

張偉的故鄉興旺山村,就是這些數字中的一個。

整村房屋“開裂”

走在正午的興旺山村,有一種“類地震”后的感覺。

滿目是殘垣斷壁,夾雜著滑坡和泥石流留下的痕跡。日頭當空,全村卻出奇地安靜。三百余座新舊窯屋的牆上、壁上、拱頂上,幾乎九成開裂,窄的裂縫如針尖,寬的有三四寸,呈“人”字或“川”字形交錯。大多數房門上挂著生了鏽的鎖,院裡棗樹抽芽,但已人去屋空。有的房屋干脆塌成一團土墟,墟上冒出荒草。

"公路上’還住著40多個(人),‘公路下’就住著8個(人)。”老人張穩柱打著手勢告訴記者。一條運煤的公路穿村而過,村裡人已經習慣了用“公路上下”來區分開裂程度,“路下的比路上的嚴重”。

張穩柱是張偉的遠房大伯,他用幾根大腿粗的木柱支撐著房與窗,勉強與裂縫共生。他回憶,村民早在2008年前后就已大批離開,因為“房裂得連門都關不上”,“兩塊耕地上下差半米,種不了了”。

興旺山村是一個因煤而興、亦因煤而廢的塌陷村。生於斯長於斯的張偉一家,見証了它十余年間的起落。

“我們村大約建於明朝,有石碑和道光年間的老房子,歷史至少四五百年了。”張偉生於1984年,在他的兒時記憶裡,黃土高原上的興旺山村曾是個“山清水秀,紅棗遍地”的好地方。這裡與陝西省僅一黃河之隔,住窯洞,吃擦擦(一種山西特有的面食記者注),說話帶點兒陝西腔。該村20公裡外就是風景如畫的磧口古鎮,層層疊疊的窯洞式建筑,被畫家吳冠中嘆為“生平三大發現之一”。

不知是幸運還是不幸,興旺山村位於林家坪鎮東山之上,山中四面產煤,煤窯至少五六個。1999年,第一道裂縫已爬上了張偉“剛建好兩年的新家”。

“一開始是臨著公路的那面牆裂了,像針尖尖,后來越裂越大,越裂越多。”張偉的父親張錦珍曾當過20年礦工這是該村八成以上男人的生路。據這位老黨員回憶,1999年,由村集體承包給私人老板的興旺山煤礦已經開挖7年。“夜裡經常能聽見‘打炮’聲,震煤的,床底下像過火車一樣。”村中的留守老人這樣回憶。

2002年,裂縫蔓延至全村。

村民們能想到的辦法,無外乎是拿木樁抵著、拿磚頭砌著或者牽幾根還算粗的鋼絲,把兩扇即將分崩的牆“攏”在一起。有外地媳婦回憶,2004年她第一次進婆家時,驚異於“這個村為啥家家戶戶的牆外都抵著柱子”。

這樣做似乎收效甚微,裂縫繼續擴大,繼而帶來雨患。2006年春夏,張偉的母親高鳳雲曾經歷過一起“漏雨事件”。“暴雨,就順著大縫往屋裡灌,地上積了一層水,我帶著孩子怕極了,怕屋塌了。”她記得自己除了用鍋盆往外舀水,別無他法,“雨下了半小時,我們舀了半小時”。

房屋開裂,是因為地面沉降盤錯。興旺山村人吃水,原來是接雨水入井的,后來“井漏了,涵不住水了,一接就跑”。不知從哪年起,村裡人吃水也成了問題,隻有集體到5公裡外的結繩土焉買水,“半噸水30塊錢,省著用能用一兩個月”。

地面塌陷也常伴隨著滑坡。53歲的張錦珍至今記得2007年10月那個有點寒意的凌晨。“我一個人在屋裡睡,半夜一聲震動把我嚇醒了。出屋一看,我家幾米開外發生滑坡,山土密度大,錯幾米就把我屋埋了。”這位漢子從此不敢回家睡,當天下午,開始了他的借宿生涯。

張偉的爺爺張賢斌所住房屋的倒塌,也發生在2007年。

在這位80歲老人的記憶裡,倒塌發生在一個4月的上午,當時的他正在1裡之外的鄰村吃飯,一頓拌面的功夫,兩間才建了7年的磚窯房已轟然坍塌,張賢斌甚至“連聲響兒都沒聽見”。

張偉的爺爺和二叔都是木匠,相信年深日久的東西。這座房子,張賢斌本來預備“像道光時期的屋一樣住上百年”,因此,雖然倒塌前該房3寸寬的裂縫已達五六條,張賢斌依然吃驚於它“來得太快”。

“埋了我一瓮糧食、20個盤子,還埋了我一個刨床和一把電鋸。”面對記者,裹著白頭巾的張賢斌喃喃低語,“還有二兒子親手做的組合櫃,全木的。”

張賢斌現在留守在興旺山村。其借住的窯洞炕頭上懸著兩面大鏡子,鏡后拱頂處,一兩毫米寬的裂縫已如蜘蛛網交錯,危機四伏。但村裡留守者都說:“這已經是情況最好的房子,撐一天,算一天。”

煤柱“消失”

興旺山村人堅信,其腳下土地的塌陷,源自“消失”的保安煤柱。

所謂保安煤柱,是指為了保護地表地貌、地面建筑、構筑物和主要井巷,分隔礦田、井田、含水層、火區及破碎帶等而留下不採或暫時不採的部分礦體。《中華人民共和國煤炭法》第31條明確規定:“採礦作業不得擅自開採保安煤柱。”

“就像撐著懸空寺的那幾根大樁子,樁子抽走了,寺還立得住?”在張錦珍看來,興旺山村的塌陷,就源自“撐村的柱子,已經被幾家煤窯吃掉了”。

靠山吃煤,興旺山村人本該是幸運兒。

據臨縣人民政府網站介紹,臨縣境內86%的地下有煤,而興旺山村所在的林家坪鎮“區域內地下煤炭資源豐富,可採煤層有4#、5#、8#、9#,居中國河東煤田區,煤質優良,4#、9#優質主焦煤被譽為‘國寶"。

張錦珍告訴中國青年報記者,興旺山村底就盛產4#煤,“最好的煤”。

在該村幾名老礦工的記憶裡,自上世紀90年代起,“腳下滿滿都是寶”的興旺山村,一度被五六家中小型煤窯環繞,鼎盛時,一座礦年產能達300萬噸。這些煤窯,最近的離村中心僅數百米,最遠的也不過三四公裡,“步行繞五個(煤)礦一周才20來分鐘”。

東邊是雙圪桶煤礦和興旺山煤礦,南面是南溝煤礦,西邊是白家?煤礦,北面是靳家?煤礦和豐山煤礦……張錦珍給記者畫了一張地圖,如果村子所在的山是個圓圈,六家煤窯就如六支針管,向著圓心掘進。

“都是鄉鎮集體煤礦,被私人老板承包了,現在關的關,停的停。”該村村委會主任張寶才毫不含糊地告訴記者,他認為興旺山村的塌陷,就是被這些煤窯“吃了回採”所致。

“吃回採”,是當地礦工的土叫法。國家《煤礦安全規程》嚴格規定:任何採煤操作,必須規避“三下”(建筑物下、鐵路下、水體下),否則視作嚴重的違規、違法現象。

“以前,採煤都是繞著城鎮和鄉村走的。日子久了,村四周的煤礦都採完了,煤老板就盯上了‘保安煤柱’,回採時把這些煤柱也‘吃’掉。”張寶才說。

一般煤礦的開採不會超過千米,挖穿之后就是空洞。如果不花成本回填,空洞上面的岩層、水層會自然陷落。採空區若在村子外圍,會導致耕地塌陷,若保安煤柱再被“吃”,對一個挖煤村來說,無異於侵蝕了其“核心生活區”。

興旺山村人無從獲悉,他們腳下的煤柱是何時被“吃”的。但裂縫不待人,2002年5月,第一批成規模的裂縫,開始出現在村中房屋和旱井上。

採區范圍就在“村底”的興旺山煤礦,十年前曾予以部分賠償。一份落款2003年9月的《賠償協議書》顯示,興旺山煤礦對裂縫“同意負一定的責任”,賠償標准是一次性償付每戶一兩萬元,並承諾“在繼續開採中按國家煤炭法有關規定在通過村庄時留有保安煤柱”,否則,將賠償村民一切經濟損失。

2003年,興旺山煤礦被整頓關閉。但村民的噩夢遠沒結束,2006年,距離雙圪桶煤礦200米處的村耕地,也“出現大量塌陷,把路都堵住了”。

“豐山煤礦、白家?煤礦、雙圪桶煤礦、靳家?煤礦的採煤范圍,都涉及興旺山村底煤層,對村庄房屋塌陷、耕地毀壞負有程度不同的責任。”張錦珍等幾位老礦工堅稱。

但鮮有礦主承認這點。幾份發黃的紙張顯示,2004∼2007年,村民不斷在各個煤礦間“討說法”,還幾度上訪。但靳家?、雙圪桶煤礦的礦長均稱“概不負責”,“政府也在打太極拳”。

十余年裡,這場村民與煤老板的博弈也有勝的時候。2008年至2011年,幾份《租房協議》顯示,豐山煤礦企業代表曾通過村委會,分四批支付了每戶萬元的房屋補償款。因為據《協議》所寫,2008年后,村民“所住房屋因煤礦開採造成嚴重裂縫,已不能居住”。

“這以后,村子就垮了。”張偉的另一遠房大伯張愛柱,至今保留著兩張蓋有“臨縣國土資源局”和“林家坪鎮人民政府”大紅印的《崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地質災害防災避險明白卡》。上面寫著,由於住戶位於災害體上,建議“三五天搬離”。

那是2008年底,擔驚受怕的村民,已開始大規模離鄉。

截至發稿,記者查詢山西省煤礦安全監察網,發現其上已無興旺山、白家?、靳家?三家煤窯的資料。雙圪桶、豐山、南溝煤礦均被標示為“鄉鎮煤礦”,其《安全生產許可証》皆已過期數年。

林家坪鎮副鎮長秦保成告訴記者,現在,除了白家?煤礦系“暫時停產”之外,其余的煤窯,最晚於2011年就已關閉。記者在走訪中看到,它們留給這個塌陷村的“紀念品”,只是幾台廢棄的挖掘機,幾口“破了一半”的煤井,以及來時路上每隔幾十米一個的大坑。

這些橫在路中央的坑,淺的幾十厘米,深的能達數丈,坑沿裂成銳角,如災難片《2012》裡破碎的地殼。

村民說是因為下雨,但雙圪桶煤礦的看門人告訴記者:“不可能只是雨,一定是地下空了,水一砸,一個坑。”

十年遷徙

《臨縣2012年地質災害防治方案》裡,明確將林家坪鎮的興旺山村、南庄村、堎頭村、白家?村、豐山村列為“地裂縫、地面塌陷高易發區”,並確認,導致上述災害易發的原因是礦區“採礦不當”。

秦保成副鎮長甚至不避諱興旺山村很可能已“保安煤柱不保”,“上世紀90年代末至本世紀初,小煤窯生產很不規范,不排除各種亂採、亂挖現象”。

而伴隨著2002年最早一批裂縫出現,這個“張高兩姓”的聚居村,也踏上了分崩離析之路。

在村裡老人眼中,這不該是“每家都沾親帶故”的興旺山村的命運。如果沒被採空,張穩柱、張愛柱、張賢斌認為這裡應該穩如磐石。時間平緩流淌,村民閑時串串門,收獲季時,就一起收割成片的豆子、玉米和紅棗。村辦小學固若金湯,不時能聽到朗朗讀書聲。

煤礦改變了一切。十余年來,山上的村民和山坳裡的煤,一直是充滿矛盾的共生體。

“離鄉潮是分三批出現的。”張錦珍說,“先是2003年‘失業’,繼而2006年‘失學’、最后是2008年‘失家’。”

“失業”源自興旺山煤礦關閉。1992年成立的興旺山煤礦,曾見証這裡最初的興旺:“上世紀90年代末,鎮上24個村子有12個有礦,拉煤車排著長龍往外運。村裡男人哪個不在礦上干活?不是採煤,就是拉煤、洗煤……”張錦珍回憶,雖然空氣日漸變成焦黃色,但他每月能賺五六百元,“當時算一筆大錢”。

但硬幣還有另一面:隨著十年來煤價坐上過山車,從每噸幾十元暴漲至千元,與煤老板相比,村民們分得的羹始終“少得可憐”。

興旺山村村干部提供的文件顯示,興旺山煤礦最初由村集體承包給了一名高姓老板,即使按每噸煤幾十元計算,這個年產3∼9萬噸的小礦,每年也能帶來上百萬元的收入。而煤老板每年隻需交給村集體1.4萬元承包費,“沒見落到個人頭上”。十年后,煤礦幾度轉包,身價飆升,承包費卻隻漲了3000元。此外,身為挖煤村村民的唯一好處就是:每戶每年能享受1.5噸原煤。“冬天要燒火炕、做飯,也就夠自家用用。”張錦珍說。

2003年,該礦關閉,村裡的男人失去了穩定的謀生來源。壯年勞動力開始“散”到別村挖煤,或者到26公裡外的離石區打零工。

這是第一次遷徙。此時,裂縫已不是少數幾家人的“私事”。

3年后,隨著周邊其他煤窯繼續採挖,曾是方圓5個村裡“第一所標准化寄宿學校”的興旺山小學,也垮了。

興旺山小學曾經是該村的驕傲。園中石碑記載,1998年全村家長舉家募款、義務出力,精心修起這所磚砌的小學,“比誰家房子都結實”。張偉的妹妹張芳芳,在那裡讀過5年書。“(它)是5個村裡最好的小學,有200多個學生。每年六·一兒童節更熱鬧,20多個村的孩子都來參加文藝比賽。”已讀大二的張芳芳還記得,在如今磚石裸露的校園戲台上,7歲時的自己和20個小朋友一起表演過舞蹈《冰糖葫蘆》。

2002年、2006年,裂縫兩次爬上了這所學校的教室和宿舍。2008年,興旺山小學幾經修補無果后,徹底關閉。

“孩子要上學,更等不得。”張錦珍記得,第二次遷徙就發生在2006年前后。村中大人帶著學齡孩子一起離開了,“安全還是其次,主要為娃娃的前途”。

壯勞力和青少年走了,剩下的老老小小,已很難撐起這個村庄。

2008年后,大批房屋被鎮政府、縣國土資源局鑒定為“危房”。2008年7月,像多數村民一樣,張錦珍一家與村委會簽了一紙合同:4間磚房的整院住宅由村裡一次性補償4.9萬余元,此外,再發1000元搬遷費,每年發4000元租房款。“從此徹底搬出危房,並用磚石封死出入口,杜絕任何人員出入”。

第三次遷徙,帶走了興旺山村最后一批不那麼“固執”的留守者,但80歲的張賢斌不走。他不習慣用抽水馬桶,怕進城花錢。他說:“我就守著我的地,死也死在這兒。”

張錦珍一家就守著老父老母4年,2012年夏,“再沒有囫圇房子住了”,終於也搬離了村子。

老人留守的塌陷村,是清苦而寂寞的。張賢斌一天兩頓飯,吃米湯,或者“放了很多很多醋”的清水面條,忙時就煮一包方便面。收獲的棗和玉米棒堆在窯洞裡,經常不知不覺被老鼠“啃掉一大片”。

張錦珍抽空就坐鄉村公交回村,確認父母還安好。忙時,他幫著收玉米。不忙時,會蹲在村口,望著父母的方向。他身后的黃土高原千溝萬壑,襯得這個年過半百的男人成了個黑點,顯得渺小而孤單。

“四面楚歌”

張偉說,2007年10月那晚滑坡后,他就沒有“家”了。

2012年5月出台的《林家坪鎮煤礦開採引發地質災害防治處理辦法》顯示,林家坪鎮人民政府對像興旺山村這樣的塌陷村,採取的是“貨幣補償”加“移民搬遷”策略。

“換句話說,就是拿錢、搬家,但幾萬塊錢根本不夠在別處蓋新房。在附近蓋?腳下沒有一塊實地了。”幾位留守村民這樣慨嘆。

張錦珍一家在遭遇滑坡后,曾在借宿中見識過腳下土地的“四面楚歌”。

“四年搬了五次家,最短的才住半年,最遠搬到一裡地外的雙圪桶村。”張錦珍回憶,每次搬出的理由都是“好好的房子又裂了,成了危房,再搬”。

張偉是個北漂,從2007年起,他回家過年的所謂“家”,就變成了鄰居家的房子。“我家牆上還貼著我小時候的獎狀,從窗縫裡能看見,但誰也不敢去拿。”張偉說。隨著時間推移,裂縫蔓延,越來越多村民加入了在外租房過年大軍,以至於村裡后來流傳出一句話:“有家不能回,搬家三年窮。”

興旺山村的塌陷,在臨縣乃至整個山西省絕非孤例。

2012年底,山西省政府辦公廳公布的《山西省地質災害防治“十二五”規劃》中提到,山西70%的地質災害是由採礦引起的。有媒體報道稱,山西省不適合居住的村庄已超過700個。

據報道,緊鄰興旺山村的臨縣林家坪鎮白家?村,自2004年開始,村中所有房屋均出現了不同程度的破損。“正在屋裡,一邊牆就完全倒了。”一些2005年以后的新房,一牆高一牆低,落差能達30厘米。

更早的災難片則“上演”在臨縣木瓜坪鄉龐龐塔村。據報道,這個產煤大村東北方不到5公裡處,是霍州煤電集團的呂臨能化有限公司“龐龐塔煤礦”,其掘進的方向就是龐龐塔村。早在2000年,開始有村民的窯屋不斷地“塌下去”,“夜裡睡覺,牆皮土屑不斷地往臉上掉,白天好好地,房梁咯吱咯吱地響”。然后,“幾乎一夜之間崩潰成一堆廢墟”。

臨縣只是採空塌陷區的一個樣本。在大同、長治等地,其採空塌陷現象同樣引人關注。還有報道稱,與山西一河之隔的陝西省神木縣,因煤炭開採形成的採空塌陷面積高達56平方公裡,毀棄耕地23萬畝,曾發出“生態呼救”。

而興旺山村人,對自己周邊的土地“懸不懸”,似乎已喪失了信心。

多數村民寄希望於鎮政府能予以移民搬遷,“據說在鎮上給征了一塊地”。一份2011年12月鎮政府在網上發布的“臨縣林家坪鎮興旺山等村地質災害集中移民工程施工全過程監理”招標公告,曾令村民們充滿希望。但秦保成副鎮長告訴記者,目前,招標工作雖已完成,但工程還沒動工,何時入住“無法預計”。

“即使再在實地上建一個家,還是我的故鄉嗎?”張偉是個念舊的人,在北京打拼的他,已經懷念伴隨著煤礦興衰而消逝的東西,比如發甜的井水,比如“鬧糖”和“鬧秧歌”。

他還記得兒時的自己,與伙伴們三五成群,在大年初一凌晨到鄰居家院子裡放鞭炮把人“鬧”醒。之后鄰居會熱情地拿出“壓歲糖”分給孩子們,討個好彩頭。而這個風俗,隨著村裡學齡兒童的離去,於2006年就消逝了。“鬧秧歌”消失得更早,村裡壯勞力大批流失后,這支附近5個村最好的興旺山村秧歌隊就銷聲匿跡,“像從沒有過一樣”。

如今,張錦珍一家搬到了呂梁市一個陌生的小院裡,一年租金7000元的兩居室,住5口人,四下都是不認識的臉龐。

80后白領張偉有時感嘆“國在家園破”,他的90后妹妹張芳芳,從此不常回村子,想它時,就常想起那首《冰糖葫蘆》,以及她伴隨著挖煤聲的童年歲月:“都說冰糖葫蘆兒酸,酸裡面它裹著甜。都說冰糖葫蘆兒甜,可甜裡面它裹著酸……”

本報山西臨縣5月2日電

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間