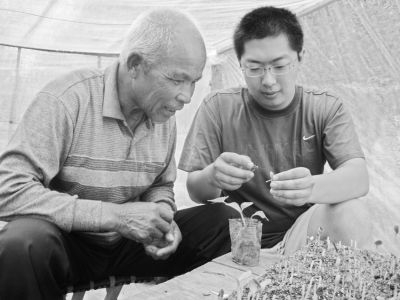

研究生李宝深指导农民嫁接西瓜。

后来,小院还帮村里成立了西瓜种植合作社,注册“老营村”牌西瓜,把西瓜卖到韩国。当地人口中“鬼都不来的地方”热闹起来了,村里集资给科技小院师生唱大戏,送锦旗。

一看西瓜种得好,第三个乡——槐桥乡书记连着来了几趟,请师生们帮忙种苹果。于是,第三个科技小院在相公庄村成立,研究生方杰、刘世昌来了。苹果离小院师生专业太远,他们就请来山东农大姜远茂教授做指导,引进蜜蜂授粉、整形修剪、土壤起垄覆膜等技术,整个乡的苹果产业活起来了。

科技小院在曲周干得红红火火,米国华教授带队的梨树科技小院也有声有色。梨树县农户土地多、农民种植技术水平较高,科技小院就与当地政府一起,每年组织“玉米高产高效竞赛”。参赛农民从当初的80多户增加到目前的2500多户,并于2011年实现了吉林省首个以农民为主体的吨粮田。后来,小院又帮助参赛能人发展合作社,推广整套玉米生产技术方案,设计肥料配方,集中与企业谈判采购。再后来,成立一个联合社,由科技小院的毕业生、在读博士生武大利担任理事长,把农机、玉米、蔬菜、养殖等各种不同类型的合作社组织起来,形成了玉米—养牛—种菜产业结合,并联系金融企业一起做贷款。

再往北,是黑龙江农垦建三江管理局。这里有全国乃至全世界最先进的现代化大农业,科技小院还能有作为?到了生产一线发现,大拖拉机下面仍然还有很多技术环节没有衔接上,作物营养方面也还有很多问题需要解决。从美国留学归来的苗宇新副教授长期驻守这里,从事精准农业的科研与技术推广。每年夏天,还会有一批德国研究生和他们的导师来这里做研究。他们集成水稻高产高效精准栽培管理模式,采用世界上最先进的卫星遥感技术为农场种植户提供“点对点”的测土配方、调密保穗、氮肥调控、精准灌溉等技术服务。曾经的小院研究生赵光明,毕业后留在了七星农场,现在是生产技术部部长助理,自己还承包了450多亩地。2010年科技小院开设了首届农业推广硕士建三江班,从建三江的技术和管理人员中录取了30多名学生。

曲周、梨树、建三江,同属北方地区,当时选址的因素之一,是曲周、梨树都有中国农大的实验站,建三江的科技基础也很好。科技小院能不能建到更远的地方,一个没有实验站作后援的地方?到一个作物从来没有接触过、谁也不熟悉,甚至语言都不通的地方做个尝试?

2010年底,李晓林带着两名学生到了广东省雷州半岛的徐闻县,我国最大的菠萝主产区,产量占全国差不多1/3。团队没有菠萝的科研项目,也没有菠萝的种植经验,两名学生也是北方人。第一次去菠萝地,车开了10多公里,李晓林把着车窗往外看:菠萝树在哪儿?开车师傅说你往下看,菠萝在地下长的。大教授闹了个大笑话。

徐闻那个地方说雷州话,连广东人也听不明白。当地人一见生人就跑,以为是搞计划生育的。做调研都听不懂,就拿个手机,把问题输进去,比划着交流。他们在村里租了一个院子,南方太热,蚊子又多,咬得几个人浑身都烂了。当地人也不理解,从北京大老远到这儿干吗?问技术也不懂,菠萝是两年种一季,以前李晓林根本不知道。这倒也挺好,两年足够给他们缓冲的时间了,要像玉米3个月生长期,还没学会就结束了。

还得从头学。跟菠萝专家学,跟地方农业局的人学,跟种植大户最有经验的人学。他们用3个月时间了解菠萝的基本生长过程,然后去寻找当地种植技术上的弱点。首先从自己的长项水肥土上下手,看看这里面有哪些是它重要的限制因素。最后,发现肥料利用率特别低,磷肥不到5%。分析来分析去,是那个地方太干旱,没有水,肥料再多也不管用。师生们没有想到:“周围全是海,年降水量2000毫米的雷州半岛,从10月到第二年的5月竟有几个月的干旱期,比华北平原严重多了,土壤干得一点湿气都没有。”

当地农民说菠萝是抗旱作物不需要浇水,祖祖辈辈就是这么种的。可小院师生一边学习,一边试用滴灌技术,没想到几个月后菠萝噌噌往上长,产量增长了20%多,果个大卖价高,效益提高30%。住在村里时间充裕,研究生张江舟和严成明把菠萝的50多个叶片掰下来,一一研究养分吸收,写了本书。以前可从来没有人把一株菠萝“肢解”得那么细。

和一家一户农民对接得不错,如果和大规模种植企业嫁接上,科技小院会有什么样的效果?2012年初,科技小院又来到了广西自治区隆安县的金穗集团。这是全国最大的香蕉生产企业,有12万亩种植基地。企业董事长当面说,你们教授不会种地,理论太多,实践太少。学生们不服气,说我们一定在这里打出一片天地,别让老师抬不起头。

企业对他们没有抱任何希望,来了就把学生扔到地里去了,和农民工一起干活,生活费还是自己带的。那是最艰苦的3个月,天天搬石头,砍蕉,锄草,喷药,干到晚上10点钟也得干,李宝深还被毒蜘蛛蛰得睁不开眼。到了第三个月,董事长说:“真没想到你们能从首都来我们这儿吃苦受累,还受委屈,不拿我们一分钱。从下个月开始发生活费,硕士生1200元,博士生1500元。”

精神上认可了,技术上仍然没被看好。在香蕉地里待了半年多,学生们本是学肥料,学土壤,学营养的,却天天给香蕉喷药。就是为了自己能少受罪,李宝深就钻研喷药系统,从喷药池、喷药机开始改进,改完以后喷药效率提高两倍,喷得又均匀,又省药。在改的过程中李宝深申请了一项专利,没想到歪打正着干了植保专业的事。

企业一看,还行,认可了他们的专业能力,投入改善小院条件。师生们这才回到了本行上,开始研究解决土壤酸化、裂果这些香蕉生产中的大问题。最后通过改善肥料结构和施肥方法,不仅解决了裂果问题,而且把肥料用量减下来,一年给企业节省上百万元。还与企业一起申请了几项专利,写了两本书,总结香蕉滴灌的整个操作规程、营养规律。企业这下很高兴,把科技小院作为自己的技术支撑,成立了自治区香蕉工程中心,任命李宝深作常务副主任。现在整个香蕉的水肥管理方案都是由学生做,同时又从北京加派了一个学生做加工方面的研究。金穗集团2015年在老挝扩种了1万多亩香蕉,第一个国际科技小院在那里落了户,科技小院就这样走出了国门。

从北到南,从东到西,科技小院就这样野蛮生长着。目前已在山东、河南、河北、陕西、北京、安徽、四川、重庆等20多个省份建立了60多个科技小院,涉及小麦、玉米、水稻、西瓜、菠萝、香蕉、芒果、苹果、葡萄等22种作物。

6.专硕研究生:“小白鼠”变身“住诊医生”

这是一群“不一样”的研究生,他们大都二十三四岁左右。他们不是生活学习在繁华的城市,不是在冬暖夏凉的实验室里模拟生产搞研究,而是扎扎实实住进了村子里,参与实实在在的生产;他们不是到村里蜻蜓点水似地调研或蹲点,而是一住就将近两年甚至更长时间。张宏彦副教授把他们戏称为科技小院的“小白鼠”,因为老师们最初也不知道专业硕士该如何培养:“学生们是否愿意下来?下来能不能呆得住?呆住了能不能适应并发挥作用?能不能顺利完成他们的论文?这种培养方式学校和社会是否认可?等待他们的是否是‘被牺牲’的命运?”如今,这些研究生们有的已经走上了工作岗位,但无一例外,他们对小院都有着深深的眷恋。

2009级研究生曹国鑫是科技小院的第一批入驻者。对于在大城市长大的他来说,考上研究生却要被“下放”到曲周农村,心理落差极大:“这里没有安静的图书馆,没有便利店、咖啡馆和快餐厅,没有招手即停的出租车,没有舒适、优越的条件。总之,年轻人的生活元素在这里损失了大半,甚至是一无所有。”

在克服了语言、生活、与农民朋友相处等种种困难之后,曹国鑫面对的第一道坎就是给村民培训。时隔7年,他仍然记得第一次培训时的巨大压力:“腿肚子从头一天晚上就开始打哆嗦。培训开始了,幸好是坐着讲,抖得还不明显。后来老师示意我到前面站着讲,没有桌子了,腿肚子的抖动带动了上身的抖动,我开始晃起来了;再后来身体的抖动带着牙齿抖动,我开始吐字不清了。讲完,大家热烈鼓掌的时候,我更难为情了,恨不得找个地缝钻进去算了。”

“白寨村书记袁兰章和老会计袁新旭一直称赞我表现得不错,‘第一次能够做到这样不简单了’。那一刻,他们就像是我的救命恩人一样,把我从地缝边缘拉了回来。”曹国鑫回忆说。

这是来到科技小院必经的考验。最早进驻科技小院的“四大天王”曹国鑫、雷友、黄成东、李宝深经历过,后来的“曲周七子”赵鹏飞、方杰、刘世昌、黄志坚、刘瑞丽、贡婷婷和高超男经历过,这已经成了科技小院每一名研究生的必修课。

师兄们传帮带中常说:“经历过冬季大培训之后,你就是真正的小院人了。”

上一页1234下一页 上一页1234下一页

| 上一页 | 下一页 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!