1978年結婚証上有新人照片啦

上世紀70年代,結婚証封面變得多種多樣,証書裡終於出現新人的照片。有的本本上男女方分開,各自一張黑白照片的﹔也有兩人合照。女左男右,照片大小沒有統一規格,社區工作人員說,有的新娘照片竟是新郎照片的二倍大。

陳阿姨就是1978年結的婚,她登記花了20塊錢,這筆錢還是丈夫的姐姐給出的。陳阿姨和老伴是在生產隊自由戀愛的,返城后老伴每月工資15元,還不夠登記費。“當時他姐夫是工程師,每月80塊錢工資,所以登記費他姐夫給掏的。”

陳阿姨記得清楚,當時兩人加一塊兒每月隻有19塊錢,5塊錢買糧、5塊錢買煤、5塊錢租房子,最后就剩4塊錢。“一個月4塊余錢,現在的年輕人肯定不可思議,可當時我們挺知足。”

結婚証帶來靈感

將會拍成微電影

上個世紀90年代,結婚証款式變得時髦了。社工們看到的一份1990年的結婚証,就像現在大學生的畢業証一樣,海綿皮外還套個塑料膜。1996年領結婚証時,還有紀念幣。

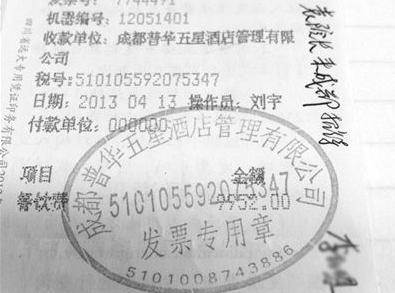

不過到了現在,結婚証不再是夫妻兩人壓在箱底的婚姻紀念品,而是成為真正意義上的法律文書,不僅有了防偽水印,還有了全國統一的編號。

三義社區的社工們說,不同年代的結婚証,見証了我國婚姻登記制度的變化與發展。而這一本本結婚証帶來了不少靈感,社工們還打算把這些故事拍成一部微電影。

目前正在物色演員呢。

年代不同的結婚証就像一部編年史,記錄著時代和愛情變遷的音符。(本報通訊員 董卿 鄭偉 本報記者 王麗)

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。