陳文增 《定窯梅花口刻花瓶》(手工拉坯)

苗長強 “三羊開泰”花瓶 (灌漿倒模)

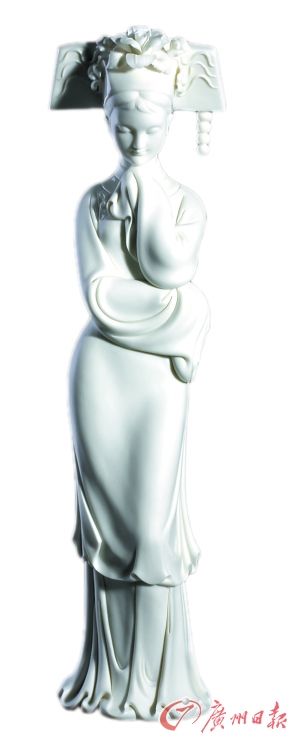

蘇獻忠 《思》(灌漿倒模)

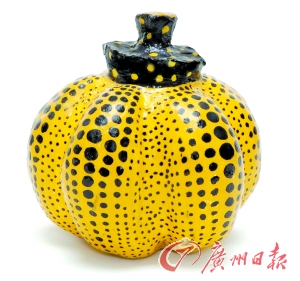

草間彌生 《南瓜》(灌漿倒模)

在中國綿延幾千年的陶瓷史中,無數工匠都是以手工拉坯的方式進行制作。水、原料以及工匠的情感和智慧,在這個過程中相互交融,最終於烈火淬煉下幻化為瓷。而今,這種傳統的瓷器制作方式面臨著挑戰——灌漿倒模,這種來源於雕塑制作的工藝,某種程度上能夠使得瓷器變得更加輕薄、美觀,同時可以實現批量生產。但有專家認為在此過程中,陶瓷會逐漸喪失自己獨一無二的靈魂,淪為機械化的“行貨”。手工拉坯和灌漿倒模的瓷器,究竟孰優孰劣?本期“品味”,我們請來業內專家展開討論。

中國工藝美術大師 熊鋼如——

發揚光大陶瓷文化

離不開手工制作

模型灌漿與手工制作是現代陶瓷生產中兩種不同的工藝:絕大多數模型灌漿的工藝適合於生產數量大、成本低的商品﹔手工制作則傾向於數量少、品種多、個性化、藝術含量高的陶瓷作品。但通常來說,手工坯的原作價位會比較高。

我們知道:翻模制作的陶瓷像是千人一面的商品,而手工拉坯則更加富有藝術多樣性。從品質上比對,手工制作的陶瓷作品具有個性,對細節的塑造也更加生動﹔從技術上看,無論拉坯還是雕塑,沒有個三五年的歷練根本達不到理想狀態,但如果用模型灌漿,隻要有人把模子翻好了,那麼普通學徒一個月就可以上手操作。所以,手工坯是精工細作,走高端路線。

而對於翻模制作的陶瓷,現在市場上確實有誤解。很多人竟然不知道比較大件的陶瓷雕塑,必須得用翻模,否則很難燒成。按照國際慣例,雕塑作品——包括陶瓷雕塑,8件以內的復制品都屬於原作。但我們現在的藝術品市場還不夠成熟,大家之間普遍缺少信任。你說是8件,用什麼保証呢?沒有人相信,所以影響了陶瓷雕塑創作的發展。當然,小型的陶瓷雕塑以及陶瓷器皿,手工可以,翻模制作也可以。總之,模型灌漿可大量復制,流水線作業,在整個陶瓷生產工藝中不可或缺,迎合的主要是商品市場,有存在的空間和必要。比如酒瓶和聖誕禮品瓷等,其數量大、成本低,就適合模型灌漿生產。

但是,景德鎮的陶瓷文化要想發揚光大,離開了手工制作很難達到目的。特別是隨著社會物質水平、人們欣賞水平的提高,對於程式化的產品會越來越不滿足,哪怕是日用的產品,都會更加強調其藝術性、個性化,這都要求手工制作必須復興。

值得慶幸的是,我發現現在有一撥年輕人,正在成長為全面的陶瓷人才:他們不僅更具有藝術的眼光,而且對於傳統的技藝——包括拉坯、修坯、裝飾、施釉、燒成等步驟,都在學習,而且掌握得很好。我相信他們會比上一代的景德鎮陶瓷人更加深刻地領會和發展陶瓷文化的精髓,傳統的手工制瓷技藝也會在他們這一代的身上發揚光大。

中國陶瓷藝術大師 苗長強——

手工坯積澱深厚 注漿品流於單薄

手工拉坯的技術含量很高,能拉得非常准確的工匠少之又少。如果能做到器型准確,那麼手工拉坯的陶瓷作品肯定比灌漿倒模之作更具藝術性和收藏價值。

原因很簡單:灌漿倒模是千人一面,手工坯卻極具個性化。手工坯體現了我們綿延幾千年的陶瓷文化,裡面有文化積澱。通常而言,手工拉坯的器型會顯得更加規矩、厚重,而注漿品會流於單薄和不穩重。

我們可以看到出土的很多古代瓷器,如玉壺春、梅瓶等,真正標准的器型其實不多,大部分都“撅肚子鍋腰”,並不優美,當代的手工坯陶瓷也存在同樣的問題。手工拉坯有個“一線之差”的說法——多那麼一點,看著就臃腫,少那麼一絲,就不准確。對於手工拉坯的工匠而言,天賦、美感、全神貫注的心態,在長時間的實踐中不斷揣摩……都是必須具備的素質,一樣都不能少。

相對來說,灌漿倒模用的是石膏模,不像泥那麼容易變形,比較好控制,做出來的器型比較標准、穩定。不過,制作模具是個技術活,不同的人做出來的水平相距甚遠﹔灌漿倒模之后還要修坯,不同水平的人修出來的坯也會有天壤之別。

不過,在瓷器收藏圈裡,真正能體會到這其中細微差別的人並不太多。現在大家對手工坯的追捧有一些盲目,手工坯賣得普遍比注漿的貴,但實際水准卻參差不齊。

中國陶瓷藝術大師 陳文增——

大師手工制瓷獨一無二是收藏上選

手工拉坯做出來的叫作品,灌漿倒模做出來的叫產品,它們滿足的市場消費人群不同。如果是收藏,手工制作的陶瓷作品必然是首選,尤其是大師手工制作的陶瓷作品,更是其中的上選。

手工制作的陶瓷作品,具有獨一無二的個性,滿足追求原汁原味的少數人群的更高層次的需要,價位至少應該比注漿的貴十倍以上。

注漿產品則滿足大眾消費,一套小茶具一二百元一套,物美價廉。但注漿的東西雖然也可達到上乘品質,但容易千篇一律,在質感上也有區別。比如梅瓶,如果我用手工拉坯,不同部位的厚薄可以自己控制,底部厚一點,到了口沿部位做得薄一些,因為梅瓶的底部比較小,這樣制作放置在桌面上會比較穩固﹔而如果用灌漿倒模,因為石膏的吸水率是均勻的,所以器物每個部位的厚度都沒有差異。而且,手工拉坯用的是一塊泥,灌漿倒模用的是泥漿,它們燒成的溫度不同,做出來的質感也不一樣。手工拉坯的更美、更漂亮,注漿的品味就稍微差一點。另外,灌漿倒模的器皿還不可避免的會有一條模具縫,不夠美觀和高雅。

中國陶瓷藝術大師 蘇獻忠——

灌漿模制也可做到

精益求精更勝一籌

手工坯和灌漿倒模坯在品質上肯定有區別,但這個區別沒有那麼大,手工坯也不見得就一定優於注漿坯。

比如我做的德化瓷雕塑,如果用手工來拉坯,雕塑的表面會有很多起伏,不太好看﹔而如果採用灌漿,雕塑的表面會非常均勻。實際上灌漿做出來的雕塑在整潔度、美觀度上會更勝一籌。

現在圈內圈外對灌漿倒模有不少誤解,比如認為灌漿倒模就一定是粗糙的“行貨”,其實並非如此。首先,翻模也是個技術活,不同的人做出來的模具有天壤之別﹔而灌漿倒模之后還要經歷手工修坯的過程,細節處理也可以像手工坯一樣精益求精,甚至更好﹔而很多人詬病的“模具線”,完全可以被處理掉。至於數量——我得強調灌漿倒模並不意味著無限制地復制,事實上我對自己的作品都進行限量,最多也不會超過200件,最少的隻有8件,而按照國際慣例,雕塑8件以內都屬於原作。

有些人說手工拉坯的才是作品,而灌漿倒模的就是商品,我認為這個說法很荒唐。什麼才是藝術品,這不是某個人說了算的,也不是某種創作手段所決定的。如果在設計上毫無建樹、無法觸動人心,只是因為手工制作這種方式就能一躍而上成為藝術品?藝術品跟它是用什麼方式做出來的沒有關系,跟它是不是原作也沒有關系,關鍵是它得富有情感,具有感動人心的能量。如果它具有這種能量,我能用它來打動一個人,為什麼不能用它來打動100個人呢?在我可以保証復制品品質的前提下,能打動100個人的難道就不是藝術品了嗎?

如今,翻漿倒模被人誤解的局面正在慢慢得到改善,我看到越來越多的人願意去收藏灌漿倒模的作品。而且我也經常跟我的藏家說,收藏一件作品,不要管它是用什麼方式做出來的,也不要管它現在的價位是多少。你要跟自己的心靈對話,究竟什麼是真正能打動你的,那它才值得被擁有,我認為這才是正確的收藏觀念。

中國首屆陶瓷生活藝術博覽會藝術總監 葛千濤——

規范的模制作品有很高收藏價值

灌漿倒模制作藝術家陶瓷的衍生品,這個概念源自歐洲。歐洲很多著名藝術家都會對自己的一些成熟的作品通過不同的材料進行某種程度的復制。當然,國外的藝術家在藝術衍生品這一方面做得比較規范,作品上都有藝術家本人的簽名。這樣的作品,即便是灌漿倒模,同樣具有很高的收藏價值。

比如西班牙藝術家達利、法國藝術家羅丹、阿曼他們的雕塑作品都進行過有限授權復制。還有日本當代藝術家草間彌生,她的陶瓷代表作《南瓜》(5件套),我記憶中一共做了388套,其與日本的一家陶瓷企業合作,進行限量制作,雖然作品是灌漿倒模,但品質非常好。

至於陶瓷器皿,灌漿倒模的應用就更普遍了。國際上許多一線的生活藝術陶瓷,如德國KPM、英國WEDGWOOD、西班牙LLADRO都大量採用灌漿倒模,其產品設計、工藝品質堪稱一流。

灌漿倒模和手工拉坯,不能簡單地做優劣對比。灌漿倒模相對於手工拉坯,在器型復雜、不規則,薄胎方面更具優勢﹔而手工拉坯的不可替代性,更多地體現在它是一種富有溫度的記憶,是陶藝家的情感與自然之物交互影響的產物。它蘊含了陶藝家瞬間迸發的創造力、想象力,具有獨特的個性和審美趣味。

現在我們的確看到一種不好的現象,有一些平庸的陶瓷“文藝工作者”,將一些既缺乏創新又無創意的陶瓷劣作進行灌漿倒模,然后大量復制,它對整個陶瓷文化而言是一場災難。但我同時又認為,手工拉坯並不天然就比灌漿倒模更高一籌。我在米蘭設計周,曾經被一個意大利的陶瓷浴缸所打動。它的細節做得非常好,而且和我們通常所見到的錚明瓦亮的陶瓷浴缸不同,通體散發出的亞光的灰藍色調迷人極了。我還見到灌漿做出來的陶瓷器皿,胎體輕薄,器型簡約淡定,釉色是內斂的粉紫、粉藍色系。我甚至記得那個用竹子和麻布構成的展示方式——簡約的器型、淡雅的釉色、整體的形式,令我深受觸動。在那一刻,我不會在意這些陶瓷作品是手工還是灌漿所作,我隻知道我被深深感染,而這才是我決定是否收藏的首要標准。

陶瓷藝術是一種工藝,更是一種美學。就我對國內陶瓷創作的觀察而言,在工藝層面,我們和國際一流水准之間的距離並不算遠,真正的“短板”是我們從業人員的美學素養。我接觸過國內不少的“陶瓷大師”,他們的工藝也許沒有太大的問題,但做出來的“作品”實在讓人不敢恭維,真的是太丑、太土了。我們這個年代這麼多的藝術家、工藝大師、土豪收藏家,這其中有幾個人讀過黑格爾、車爾尼雪夫斯基,還有中國的王國維、朱光潛、李澤厚等人的書籍,又有幾個人具有基本的美學素養呢?這個圈子裡的人們真的需要多讀點書了,除此之外,還得“行萬裡路”,多到國外的設計周、生活用品展、博覽會去看看,而不是像井底之蛙一般在自己狹小的世界裡叫囂自己有多麼了不起。隻有看得更多,才能知道自己的不足究竟在哪裡。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!