上市數日來,福壽園市值一度逼近百億港元,以此計算,創始人白曉江的個人資產價值接近5億港元。新京報記者調查發現,20余年間,福壽園的母公司中福實業在白曉江的主導下,進行了一系列復雜的股權變更。

挪用修橋款私有化中福實業

招股書顯示,中福實業的控制人白曉江,今年55歲。白曉江1987年畢業后進入當時的康華實業上海分公司,擔任技術員、經理、副總經理。

1990年,公司劃轉到上海后,白曉江開始擔任中福實業的總經理。

2003年8月4日,白曉江曾因涉嫌貪污、挪用公款被抓,事件的起因正是與中福的改制密切相關。

新京報記者獲取的一份判決書,揭示了中福改制的“內情”——原來,鴻福向中福的出資,並非來自鴻福的股東,而是來自中福子公司的銀行貸款。

在該判決書中,檢察院指控稱,中福實業有限公司的注冊資金6000萬元,是來自中福旗下子公司中福城投的盧浦大橋建設貸款。

2000年,上海市採用市場化運作方式,修建盧浦大橋。

在中福實業公司白曉江等人的牽線搭橋下,中國船舶工業集團公司、中福有限等6家單位共同組建了盧浦大橋的項目公司,中國船舶工業集團公司是最大的出資人,在項目公司中出資40%,中福有限旗下子公司中福城建出資26%。

檢察院指控稱,中福城投以建設大橋的名義從工商銀行南市支行貸款6000萬元,先是將錢以暫借款名義匯至盧浦大橋的項目公司,然后以歸還暫借款為由,匯至中福公司賬上用於驗資。

同時,白曉江和中福實業人力經理施堅注冊了私營企業鴻福的3600萬注冊資金,也來自這筆6000萬修橋款的挪用。

2000年中福改制,鴻福佔股30%,中國船舶佔股60%,民政部機關事務服務中心佔股10%。隨后,經過仲裁,中國船舶與民政部機關事務服務中心的入股資金只是代持股,入股資金實際為鴻福所出,股份歸鴻福所有。由此,中福實業變成私企鴻福100%控股。

成立兩家NGO轉移中福權益

2003年白曉江被逮捕。當年底,上海市檢察院第一分院檢察長李培龍在向上海市人大的述職中,將白曉江一案作為當年該院抓大案要案的一個典型。

新京報記者從多位知情人處獲悉,白曉江在被檢察院逮捕關押近2年后,於2005年重獲自由。

知情人士介紹,白曉江重獲自由后,對鴻福控制的中福股權進行了一系列包裝和轉移。

新京報記者獲取的材料顯示,在前面的兩次仲裁完成前,鴻福的股權已全部轉讓給了公益時報。

招股書稱,之所以有這樣的安排,是因為鴻福的代名人股東裘真大和白曉江希望將股權轉讓給一家社會慈善組織,並且最好是民辦非企業,但在2009年,這樣的做法還缺乏相關法律指引。因此,向公益時報的轉讓只是一種“臨時安排”。

“白曉江這樣做很聰明。”一位中福員工稱,轉讓給公益時報,讓鴻福的股東回到國企身份,這就讓白曉江更容易避開“國資流失”的指責。

就在福壽園上市前5個月,公益時報又將這部分權益轉讓給了上海的兩家NGO——上海中民老齡事業開發服務中心(NGO1)、上海中民老齡事業咨詢服務中心(NGO2)。

招股書稱,NGO1的發起人為公益時報、白曉江、呂小平(中福雇員)、姚立新(中福雇員),以及上海中福城市投資建設有限公司(中福的全資附屬公司)。

類似地,NGO2的發起人為公益時報、白曉江、王計生(福壽園總經理)、裘真大(中福雇員),以及上海中福石化事業貢獻公司(中福的附屬公司)。

這兩個NGO作為民辦非企業組織,重新回到了白曉江的控制之下。

招股書顯示,福壽園24.15%股權為這兩個NGO所有。

但按照2000年的民政部批准的改制文件,中福的這部分股份應該由當時的管理層參與改制。

新京報記者接觸的數位中福改制的利益出局者表示,白曉江操控的改制,讓他們失去了理應得到的利益。

不過,福壽園的招股書稱,當時民政部並沒有確定可以參與改制的管理層名單。劃轉給公益時報廣為人知,目前已經超過了2年的訴訟時限。因此,這些當時的管理層並不能再主張利益。

12月21日晚,新京報記者致電白曉江,希望他就本文所述相關事實作出回應。白曉江說,關於類似的問題,已收到過很多舉報信,不足為奇,並表示自己正在開會,不便回答。記者將相關問題通過短信發給他,白曉江未就質疑做具體回應,只是表示,希望分清真假,辨明事實。

■ 延展

“壁壘”中的福壽園

一方面,福壽園憑借“與政府部門的緊密關系”,享受著種種政策先機﹔另一方面,公司在實際經營層面,卻又是民企。

高額的利潤與封閉的市場

殯葬行業的高額利潤,成為福壽園備受追捧的重要原因。福壽園的毛利率達80%,已逼近貴州茅台﹔淨利潤率38%,超過了內地最賺錢的房企中海地產,后者2012年的淨利潤率為31%。

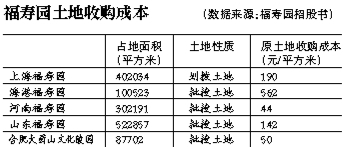

招股書顯示,上海福壽園的土地收購成本為每平方米190元,2013年上半年,該墓園墓地的平均售價為13.86萬元。相比之下,土地成本幾乎可以忽略不計。

另一方面,內地殯葬行業相對封閉的市場,也讓福壽園的脫穎而出顯得更加難能可貴。

據研究機構Euromonitor的資料,福壽園是國內為數不多的幾個跨地區經營的殯葬企業。

“審核標准很高,手續非常繁瑣。”上海國營墓園濱海古園的負責人徐可業對新京報記者表示,新建墓園“絕對不是隨隨便便就能批下來的”,首先土地的規劃必須是墓園用途,然后要有民政部門的審批,最后再從國土部門獲得土地使用權。

福壽園在招股書中稱,雖然中國殯葬服務業的整體趨勢將更加開放,但短期內,該市場仍在政府的嚴格管制之下,存在進入市場的壁壘。

“受民政部管理”的民企

福壽園在招股書中多次強調,公司與民政部的緊密聯系,“由於中福受民政部管理,而民政部是中國殯葬服務業的監管機構,故中福有熟悉及搶佔當時中國殯葬服務業潛在機遇的先發優勢。”

在享受民政部背景的同時,福壽園實際上卻是一家“民企”。

招股書顯示,中福的股權自2000年進行股權改革以來,並未被視為國有資產或集體所有資產,未在國資監督管理部門進行登記。因此,2006年將上海福壽園實業發展30%的股權轉讓給初始集團個人股東,無須遵守有關國有資產的任何資產評估及批准規定。

新京報記者 鄭道森 楊萬國 北京、上海報道

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!