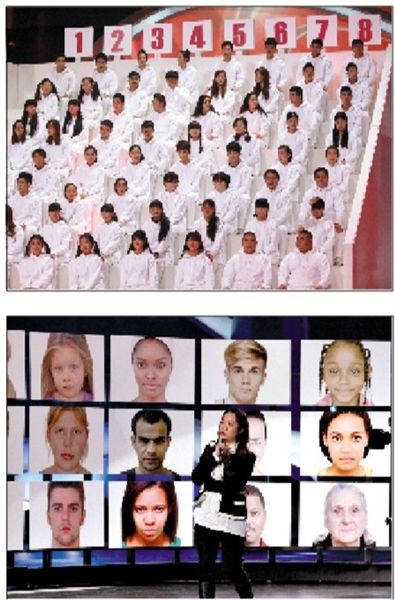

32對雙胞胎(上)是《最強大腦》的“最強道具”之一。而人臉識別的照片展示架(下)也被用在多個其他環節。

Dr.魏

上周五,《最強大腦》收視率和收視份額兩項數據再創新高——據索福瑞CSM48城市數據顯示,節目收視率2.13%,同時段排名第一,收視份額8.54%,領跑周五晚間所有節目。有評論認為,這檔科學娛樂節目,最大貢獻是“讓大家知道舞美道具可以多麼震撼”,而最大的遺憾則是在“科學詮釋”上存在瑕疵。接受新京報記者採訪時,節目組透露,那些壯觀的道具倒不貴,只是收集、組裝上會遇到技術難題,且耗費人力。對於公眾關於“科學性”的疑惑,節目組也給予了解答。

1 道具

借來用、循環用,成本並不大

《最強大腦》第一期節目中,讓密集症恐懼症望而卻步的“魔方牆”依然歷歷在目﹔第二期節目中,節目組又成功集結了101隻斑點狗﹔此外,節目中還出現過32對同卵雙胞胎。

據道具組制片人桑潔介紹,像第二期中的101隻斑點狗,前前后后的尋找就花費了三個多月的時間。“節目組對這些斑點狗的要求很高,要成年斑點狗,體型相似,斑點盡可能比較接近。我們就在網絡上尋找各種斑點狗的俱樂部、QQ群等。但是這樣的方式過於鬆散,狗主人的時間很難協調。最后我們通過一個深圳的馴犬學校牽頭,才從遼寧、河北、安徽、廣東等七個省份集結了這101條斑點狗。”

如此“高難度”的道具,肯定花費了不少成本吧?對此,道具師費家駿直言,雖然道具類型很多,但是成本卻並沒有想象的那麼多,因為許多道具都是可以循環利用的。“像第二期節目中,用來展示指紋的S牆,也出現在李玉娟人臉識別的項目中,也可以成為二維碼牆。還有節目中將出現的許多小台子,都是可以隨意拼裝組合的。”再比如鄭才千的魔方牆,魔方本身都是從南京的魔方學校租借,難度主要還是在搭建和制作上。

2 選手

看報、上網、人肉,找出“火星人”

《最強大腦》中的“神奇四俠”,被網友們稱為“非人類”“火星人”“超級賽亞人”……這些讓人“不明覺厲”的選手,簡直就跟影視劇裡的超級特工一樣“恐怖”。

據了解,《最強大腦》節目組尋找選手的途徑有三:第一,通過專業途徑,極力搜索世界腦力錦標賽的腦力界高人選手﹔第二,通過媒體報道以及坊間傳言,遍尋所有關於腦力牛人的信息,一旦得知哪裡有這樣的奇人,就去當地挨家挨戶打聽﹔第三,通過各類活躍的腦力興趣小組、社區網站上搜羅。

選手在測試過程中,第一關是智商測試,所有選手要經過節目合作方北京大學、北師大、上海交通大學國內三大最權威心理學腦科學實驗室的專業測試,120分是硬性指標﹔第二關是核磁共振成像測試,測試腦力控制機能﹔第三關是近紅外測試,需要選手在運動中進行腦力方面的測試,反映實時腦區活動﹔第四關:血液抽樣,樣本會送到上海交大bio-x學院,由超級人才庫專家進行研究。

3 標准

“最強大腦”≠單純“記性好”

選手明明完成了高難度的挑戰(比如一邊彈鋼琴一邊記憶數字的黃華珠),為什麼得不到高分?科學標准究竟是什麼?此外,有觀眾指出,節目中很大比例的選手展現的都是記憶能力,難道隻有記憶力才能反映腦力嗎?

記者獲悉,打分的標准是一本長達上百頁的“《超級大腦》任務說明”,由“認知神經科學與學習國家重點實驗室”撰寫。這份說明書將難度分為從0到10的等級,0表示普通人通過短期訓練即可完成,10表示需要具有相應天分,並且通過長時間訓練才可以完成。Dr.魏進一步解釋稱,關鍵指標有三個,分別是能力的稀有性、天賦性和遷移性。簡而言之,強調的是天賦異稟,而不是熟能生巧。

至於“最強大腦就是記性好”的觀感,Dr.魏表示,事實並非如此,比如在超市中記憶價格的選手,實際上也展現了他的計算能力,能識別指紋的選手也擁有圖像處理能力,他給了高分的“找茬王”靠的則是腦力中的視覺能力和控制眼球的能力。

■Dr.魏談教育

《最強大腦》堪比一場“天才的發現之旅”,在第二期節目中,5歲心算神童葛韻霖的驚人能力惹人嘆服,關於“天才教育”的社會話題也逐步發酵。在Dr.魏看來,一個人聰明的程度,父母的智商的影響約佔四成,“你自己可以決定另外一半,所以后天的培養也很重要。”

說給天才:老師和父母一定要知道孩子和其他人的不同,保護他們對事物的興趣,而不要拔苗助長。

說給普通人:一定要明白你的大腦有什麼能力相對來說是比較強的,你是否根據自己的強項,選擇了合適的工作和專業。隻有把喜歡做的事情和擅長做的事結合在一起,那才是最快樂的。

本版採寫/新京報記者 劉瑋

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!