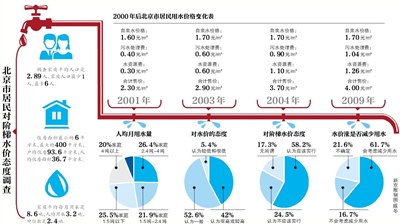

新京報訊 調查報告顯示,北京人月均用水3.2噸,近6成人贊同階梯水價。日前,北京工業大學人文社會科學學院進行了《北京市居民對階梯水價態度的調研分析》。

家庭平均月用水8.6噸

此次調查的家庭平均人口是2.89人,家庭人口最少1人,最多6人。調查對象的平均年齡是35歲,其中最大的86歲,最小13歲。從住房看,住房面積最小的6平方米,最大的400平方米,戶均住房93.6平方米,人均住房面積36.7平方米。

調查顯示,家庭平均每月用水是8.6噸,人均用水3.2噸,中位數是2.4噸。其中,25.5%的家庭人均每月用水在1.5噸以下,26.4%的家庭每月用水在2.4-4噸之間。

同時,水價是影響居民用水的重要因素。北京現在的水價是4元/噸,按照家庭平均每月用水8.6噸左右來衡量,家庭每月水費34元多。這個錢看來不多,不到家庭月均消費的1%,但是由於居民收入的不均衡性,仍然有42%的人認為北京的水價很高或者較高。報告牽頭人、北京工業大學副教授趙衛華認為,這說明居民對於水價還是非常敏感的。

61.7%的人會考慮減少用水

由於水資源短缺,北京這幾年一直在醞釀水資源價格改革,提高、實行階梯水價等,以促進居民節水用水。

對於階梯水價,本次調查顯示,58.2%的人認為應該實行階梯水價,24.5%的人則認為不應該實行,這說明,階梯水價對於大多數人來說是可以接受的。

而對於“水價提高的話,是否會考慮減少用水”這個問題,61.7%的人認為會考慮減少用水。這說明北京一半以上的家庭的用水量會受到水價的影響,提高水價對促進節約用水有一定作用。

而表示“即使水價提高也不會減少用水”的調查者中,有21%的人認為“水價提高增加不了開支”是其不減少用水的主要原因。此外,74.5%的調查者認為當前的生活方式需要使用這麼多水,也就是生活方式決定了他們不會減少用水。

漲價后節水原因各不相同

對於減少用水量的原因,不同年齡段、不同教育程度者、不同收入、消費水平以及不同居住類型者都有顯著差別,年齡越小、教育程度越高、收入和消費水平越高,基於節水理念而減少用水的比例越大,反之,則為省點錢減少用水的比例越高。

總體來看,大多數人認為,如果實施階梯水價會減少用水量,但不同群體之間減少用水量的原因有一定差別,有的是出於經濟的考慮,有的則是基於節約的理念,所以,實行階梯水價,雖然在很大程度上能夠達到節約用水的目的,但是對於那些價格不敏感的群體而言,通過有效的節約用水宣傳,樹立節水意識更有必要。

■ 影響

在北京居民水價上調的同時,北京非居民水價也將適當調整,嚴格執行超定額累進加價。據了解,非居民用戶包括工商業、旅游飯店餐飲業和行政事業等。目前,非居民平均水價是6.15元。

為了應對水價上調,有汽車裝飾企業已經調整了洗車價格。漲價后,洗車價格比以前貴了一倍。

有供熱行業從業人員則表示,目前生活熱水的銷售價格多低於成本,如果水價上漲,不排除生活熱水價格也隨之上漲。

有洗車企業洗車價格已翻倍

國家和北京等文件明確提出,要嚴格限制高耗水項目發展。為進一步發揮價格導向作用,抑制高耗水行業發展,將大幅度提高特殊行業用水價格。

而按照《北京市節約用水辦法》,全市非居民用戶用水將繼續執行超定額累進加價政策。超出用水定額20%以內的部分,按照水價的一倍標准加收﹔超出用水定額20%至40%的部分,按照水價的二倍標准加收﹔超出用水定額40%以上的部分,按照水價的三倍標准加收。

目前,北京純淨水業和洗車業用水按每立方米61.68元、洗浴業用水按每立方米81.68元的價格標准執行特殊行業水價。

記者昨天以車主身份致電月福汽車裝飾公司,該公司是北京地區較大的洗車企業。工作人員表示,今年三月份已經完成了一次漲價,漲價前辦理3000元的儲值卡,可以25元洗一次車,漲價后,辦理2980元的儲值卡,洗一次車的價格為50元,價格上漲了一倍。工作人員表示,漲價的原因是:“水費、房租、人工都在漲。”

生活熱水成本高 企業想漲價

記者近日致電多個供熱企業獲悉,已有供熱企業謀求提高生活熱水價格。

一位不願透露姓名的供熱企業負責人告訴記者,該公司為多個小區提供生活熱水,根據小區不同,綜合成本為30元-50元,而銷售價格低於成本價。

“生活熱水這塊我們處於賠錢狀態,但是還得硬撐著,因為如果不做生活熱水這塊業務,這個小區的供熱業務也會失去,而供熱能賺錢。”該負責人表示,生活熱水業務,除了北京最大的供熱企業——北京熱力集團外,多處於虧損狀態,而熱力集團由於採用鍋爐余熱生產生活熱水,成本遠比其他供熱企業低。

另一家供熱企業負責人則表示,希望借助此次水價調整的時機,與物業公司重新談判,調整生活熱水的價格。“我們跟物業公司談的時候非常難,因為對方擔心生活熱水費漲價,會有很多居民不滿,但是現在的價格確實遠低於成本。”

某小區一位居民告訴記者,其所在小區的供熱公司,不願繼續經營生活熱水業務,索性在近日以設備檢修為由暫停了生活熱水的供應,而設備檢修的時間誰也不知道。

本版採寫/新京報記者蔣彥鑫 饒沛

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!