經濟快速發展國家和地區的增長速度和持續時間

中國趕超美國,答案的關鍵是中國經濟增長速度能夠長期保持超過美國的水平。改革開放以來,中國GDP年平均增長速度在100萬人口以上的經濟體中,高居世界榜首,一直超過美國(圖1),保持了長達32年的高速增長。進一步的問題在於,這種高增長態勢能維持多久?經濟增長速度可以達到多少?回答這兩個問題,一是需要分析曾經歷過長期高速增長的先進國家或地區的發展軌跡,二是需要分析中國經濟未來發展空間或潛力。

經濟增長速度高低劃分的標准,目前世界上沒有統一標准。我們可以經濟翻一番的時間來衡量,將年均增長速度劃分高、中、低三檔:高速,7.2%以上,10年翻一番﹔低速,3.5%以下,20年翻一番﹔中速,3.5%∼7.2%,其中間狀態是15年翻一番,年均增長速度為4.73%,超過4.73%,即4.73%∼7.2%,實際上也是一種較快的速度。

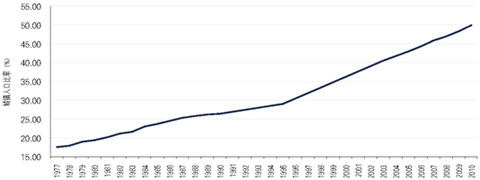

圖2:1977-2010 年中國城市化水平

資料來源:國家統計局《中國統計年鑒》—2011。

表1:中國未來的城市化發展趨勢預測(據1996—2010年城市化發展態勢)

年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

世界上的高收入國家,大部分是經歷長時期中低速增長實現的,少部分是經歷較長期高速或快速增長實現的。近年來世界經濟增長最快的國家還不是中國,而是位於非洲中西部的赤道幾內亞(赤幾)。過去,赤幾一直是世界最不發達國家之一,經濟十分落后。1991年,赤幾近海發現和開發石油,經濟出現轉機,據世行數據計算,1990—2010年GDP增長28倍,年均增長率高達18.4%。該國於2000年左右上升至下中等收入水平,2004年上升至上中等收入水平,2008年就進入高收入經濟體水平。但赤幾並不具有代表性。一則赤幾的高增長完全是因為石油開發,而且是美、法等外國石油公司承擔的,經濟結構單一﹔二則赤幾國小人少,2010年僅有人口70萬人,不足100萬。經濟增長是指一個社會生產能力的增長,建立在本地人民科技文化素質提高、社會進步的基礎上,同時往往表現為經濟結構的多樣化。

根據權威的世界經濟史學家Angus Maddison的數據,世界上第一個實現工業化的英國,1820—1900年(80年)GDP年平均增長速度僅為2.06%﹔后起之秀美國快速工業化時期1870—1913年(43年)的經濟增長速度為3.94%﹔日本1870—1941年(71年)為3.04%﹔前蘇聯1928—1973年(45年)為4.26%。二戰后出現了一些被稱為“經濟奇跡”的快速增長國家和地區(僅計人口100萬以上):二戰前已經實現工業化的德國和工業化水平較高的日本﹔二戰后陸續實現工業化或進入高收入經濟體行列的愛爾蘭、希臘、西班牙、葡萄牙、以色列、中國香港、新加坡、中國台灣和韓國﹔高收入石油國家阿聯酋、科威特、沙特、阿曼﹔上中等收入水平的巴西、馬來西亞、泰國和鑽石之國博茨瓦納﹔下中等收入水平的印度(2007年進入)和越南(2009年進入)。其中快速增長期最長的為48年(愛爾蘭),持續增長速度最高的年均達13.48%(阿曼)。如果我們計算自高速增長期開始、截止到報告期,年均增長速度持續7.2%以上的時期,我們可以發現到2008年,高速增長的經濟體持續增長年限最長的已經達58年(中國台灣和阿聯酋),並能繼續增長若干年,如果計算到2010年,則為60年。到2010年,中國已經高速增長32年,向持續增長年限最長的經濟體看齊,還可有28年的高速增長年限。

中國經濟高速或快速增長期還有20∼25年

中國經濟還會高速或快速增長20∼25年左右。這是中國經濟發展的內在需求與供給增長潛力所共同決定的。

從需求方面看,中國的發展水平包括居民消費水平、公共服務水平和基礎設施水平與世界先進水平相比尚有較大的差距,需求水平大幅度提高的潛力巨大,實現的過程是城市化﹔從供給方面看,未來中國能夠長期保持高儲蓄、高投資的態勢,在許多學者預期人口紅利將在2013年消失以后(蔡昉,2010),勞動力供給仍然能夠滿足經濟增長的需要,和諧社會背景下勞動力的非農化發展會持續,科技教育大力發展,人力資本積累水平將進一步提高,能夠確保生產能力的持續增長,實現的過程就是工業化。我國從人均收入水平和勞動就業結構看,剛剛進入快速發展的工業化中期階段。

城市化和工業化會有交集,應該說實現城市化就意味著實現工業化,完成城市化的時期就是中國經濟高速或快速增長期。

據世界銀行數據,2010年,城市人口比重,全世界為50.85%,其中低收入國家28.28%,下中等收入國家為39.62%,上中等收入國家為57.45%,高收入國家為77.57%,中國為44.9%。實際上,根據人口普查數據推算,2010年中國城市化水平已經達到49.95%,接近世界平均水平,但低於上中等收入國家平均水平,這與人均國民收入水平是相對應的。

一般一個國家在工業化前期,處於城市化低速發展階段﹔工業化進程中,處於城市化高速發展階段﹔后工業化時期,處於城市化進程放緩或穩定階段。美國城市地理學家諾瑟姆研究發現:城市化水平低於30%,是城市化發展緩慢的初期階段﹔城市化水平在30∼70%之間,是城市化水平迅速提升的中期加速階段﹔高度城市化階段,城市化水平超過70%,是城市化水平增長趨緩甚至停滯的后期階段(謝文蕙,1996)。

據《2011中國統計年鑒》,1977年,中國城鎮人口比例為17.55%,1996年為30.48%,2010年達49.95%。1978—2010年,平均每年增長0.91個百分點。從數據和圖形看,中國城市化發展水平明顯分為兩個階段:1978—1995年平均增長0.64個百分點,1996—2010年平均增長1.39個百分點。正是在1996年城市化突破30%以后,中國城市化進程明顯加快。

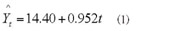

中國1977—2010年的城市化發展數據呈現出線性趨勢,直線趨勢方程為:

取1977年為時間起點(t1922=1),據此回歸方程預測中國未來的城市化水平:2014年突破50%,2024年超過60%,2035年超過70%,2040年超過75%。如果簡單地按1977—2010年中國城市化水平年平均增長0.93個百分點推算,我國城市化水平將分別在2011、2021、2032、2037年達到50%、60%、70%和75%。

中國1996—2010年的城市化發展呈現出明顯的線性趨勢,直線趨勢方程為:

取1996年為時間起點(t1996=1),據此回歸方程預測中國未來的城市化水平:2011年將會突破50%,2018年將突破60%,2025年將突破70%,2029年將突破75%(表2)。如果簡單地按1996—2010年中國城市化水平年平均增長1.39個百分點推算,我國城市化水平將分別在2011、2018、2025、2028年達到50%、60%、70%和75%。

這樣,中國城市化水平從30%到50%,自1996年到2011年,歷時15年。

以1996—2010年回歸方程所作的中國城市化發展趨勢預測可能更符合中國未來發展軌跡。這不僅因為方程⑵的擬合度很高,更為重要的是,我國從整體看,正處於工業化、城市化加速發展階段,這個過程將會持續至全面或高度實現城市化之際。中國發展實力遠遠強於過去,有一定理由認為城市化發展能夠保持這種態勢。

經濟社會發展環境與中國相似的日本和韓國的城市化發展歷程可以提供借鑒。日本城市化水平1934年到達30%,到1954年突破50%,歷時20年。其間由於對外侵略戰爭,在1940—1947年間城市化水平下降,1950年才恢復到10年前的水平。所以日本城市化水平從30%上升到50%,實際遠少於20年。到1974年突破75%,又歷時20年,進入基本穩定狀態,完成了高度城市化進程。韓國在1962年進入經濟高速增長的同時,城市化的進程也進入了加速期。1963—1977年韓國城市化水平從30%到突破50%,歷時僅14年﹔以后又經歷了18年的高速發展,1990年達到73.8%,1995年達到78.2%,完成了高度城市化進程,進入基本穩定狀態。此時韓國恰好實現現代化,進入高收入經濟體行列。

|  |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間