3.政府應做保護傘

法律界人士稱,中國現實社會環境中,要遏制個人信息泄露,政府負有最重要的責任。政府需要重視保護公民個人信息,以強制力規范政府機關和商業機構的行為。

記者︱黃 祺

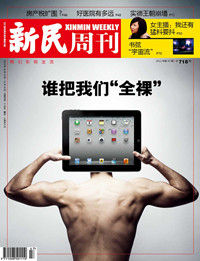

人人深受“被問候”之擾,但又隻能無奈接受——這是當前社會個人信息泄露的尷尬現狀。

我們常被各種陌生人“問候”:

先生,您位於某某路的房子需要出售嗎?

女士,恭喜您成為新媽媽,您最近在養育方面是否遇到問題?我們的某某品牌奶粉,專門針對……

小姐您好,我們了解到您是經常出差的商務人士,最近我們公司推出了一款保險產品,非常適合向您這樣的……

更加危險的是以詐騙為目的的“問候”電話,已經給無數受害者帶來財產損失,甚至生命安全的威脅。我們不得不擔憂這些熱情“問候”背后的問題:個人信息通過各種渠道被廣泛泄露,每個人都快要變成“透明人”。

盡管今年以來公安部門重拳打擊個人信息販賣現象,也有重大案件成功偵破,但個人信息泄露並沒有得到有效遏制,各種受害案件層出不窮。

在發達國家的成熟社會,個人報案、商業誠信、政府管理編織蛛網般保障體系,維護個人信息安全。當下中國社會,如果個人報案、商業誠信尚需培養,那麼,政府高壓管理,則成為保護個人信息安全的最重要防線。

“房嬸”事件啟示

“房嬸”風波,給個人信息泄露現象添加了一個耐人尋味的注腳。

不久前,一則“廣州城建退休領導李芸卿坐擁24套房產”消息在網絡熱傳。由於之前有多名官員因微博曝光而被查實貪腐,網友在轉發這條消息時,自然也抱著“大快人心”的心態,事先認定了“房嬸”身上的罪狀。

但事態並沒有按照大多數網友的願望發展,廣州市紀委介入了解后,宣稱“李芸卿未曾擔任該單位行政職務,非中共黨員,1997年退休。網上登載其家庭的24套房產情況基本屬實,部分房產與其兒子共同所有”。

很快,李芸卿對自己個人信息遭泄露表達不滿:“還沒有証明我犯罪之前,就查我的個人資料,向社會公開,這是在犯法。房管部門也有責任。”李芸卿稱,她從未委托任何人去查詢自己名下房產。

按照相關規定,房產交易中心在兩種情況下可允許他人查詢個人房產信息,一是受房產所有者委托他人查詢,一是通過司法途徑,持有法院開具的案件受理通知書、法院傳票等憑証的人可以查詢。因此,李芸卿認為自己的個人信息被非法泄露。

盡管“房嬸”是否涉嫌貪腐仍有不同說法,但“房嬸”個人信息遭泄露卻得到很多人的同情。在美國華人律師張軍看來,“房嫂”事件的轉折是國人對待個人信息泄露現象的理性判斷。張軍律師認為,應該鼓勵李芸卿通過法律手段維護自己的權益,起訴泄露個人信息的機構。

華東政法大學司法研究中心主任游偉也表達了同樣的看法:“我們不能因為目的是正確的,比如以打擊腐敗為目的,而容忍手段的不正當性。如果是這樣,類似的事情就會發生在每個人的身上。”

公民對個人信息保護的重視,與公民意識的加強相伴而生,是一個逐步演進的過程。隨著社會的進步,越來越多的人開始認識到,個人的權益包含了對個人信息是否公開的決定權,像“房嬸”這般遭遇非法信息泄露的現象,越來越不被公眾接受。

保護機制是個系統工程

事實上,“個人信息”本身也是一個相對模糊的概念,現有法律並沒有對它有明確的界定,而在社會共識中,個人信息的哪些信息可以公開,公開的范圍多大,也隨著社會發展而不斷變化。“很多年前,如果我們的電話號碼被公開,我們就覺得自己的信息被公開了,隱私權有可能受到侵犯。但到今天,我們覺得電話號碼被公開是可以被接受的。”張軍律師認為,生活在現代信息社會,如果要想做到個人所有信息都不公開,是不現實的。但是,像家庭地址、社會保險號、子女情況等有可能危及安全的個人信息泄露,則不能被容忍。“個人信息全部不公開,帶來的麻煩可能更大。所以一定是找一個大家都能夠接受的平衡。”

個人信息泄露儼然已經是眾人憤恨的目標,但面對這種現象,每個人卻深感束手無策。在法制健全國家,個人信息的保護,很大程度上依靠公民的個人維權。“現代社會已經進入報案社會,個人不報案,警察一般不會主動調查,所以需要公民個體維護自己的權益。”

張軍律師說。但在中國現實環境中,個人報案卻十分罕見,就連“房嬸”這樣已經深受個人信息泄露之害的人,也未見得會採取法律手段維護權益。

大多數人雖然深受信息泄露的困擾,但並沒有因此帶來生命財產的損失,因此,即便報案也可能無法得到受理。為了彌補“空隙”, 美國聯邦通訊委員會(FCC)接受未造成損失的信息泄露報案。“網絡的發展很快,政府監管總有滯后的地方,FCC有一個調查機構,給予不同案件不同的優先,沒有損失有現象,也歡迎你報案,他們會對這種犯罪形式進行研究,避免其他人因此而蒙受損失。”張軍律師介紹了美國的做法,不過他坦言,要形成這樣的保護機制,中國還需要時間,這是一個系統工程。

另一個保護個人信息安全的屏障,是商業誠信。在中國,不少商業機構已經學會在商業合同或者協議上注明“個人信息僅限於某用途”,但它們是否真能兌現承諾,則要打上大大的問號。

除了商業誠信,充分的市場競爭其實可以讓商業機構自覺地重視對客戶個人信息的保護。張軍律師最近就接到了信用卡公司的電話,詢問他是否在美國靠近墨西哥的一座小城加油站消費過。信用卡公司通過跟蹤張軍的消費習慣,懷疑他的信用卡遭遇盜刷,因此致電確認。張軍接到電話確認信用卡被盜刷,信用卡公司立即啟動保護程序,避免了客戶的財產損失。

張軍律師說,在美國競爭激烈的信用卡市場上,一家機構推出保護個人信息安全的措施,將為它贏得客戶的信任和商業利益。而那些光想賺錢而不保護個人隱私的公司,一定會在競爭中被淘汰。

直接從刑法入手?

違法成本低,是目前中國個人信息泄露猖獗最直接的原因。游偉將個人信息泄露違法行為愈演愈烈的原因總結為:受害人數多、范圍廣、分散,維權成本高,因為這些原因,受害者受害意識反而降低,使得違法者的違法成本降低。簡言之,對於泄露個人信息的源頭來說,販賣個人信息並沒有多少風險。

近年來媒體曝光了多起個人信息泄露事件,泄露個人信息的機構涉及銀行、房產公司、電信公司、醫院等商業機構。在商業領域,販賣個人信息已然成為半公開的行為。針對快遞公司快遞員販賣個人信息情況,某電視台記者暗訪了數名快遞員,鏡頭中,快遞員與假扮購買信息者的記者討價還價,毫無避諱。

讓人失望的是,泄露我們個人信息的,除了商業機構,還包括了政府公權力機構。

今年9月,廣東省民政廳政務服務中心工作人員黃某被控非法獲取公民個人信息罪。黃某利用工作上的便利,多次使用單位辦公電腦進入該中心系統查詢公民的婚姻登記資料,並將其中的21條登記信息,以每條150—300元不等的價格出售給他人。

盡管各種案件浮出水面,但對泄露信息責任人的追責卻未見嚴厲。2009年通過的刑法修正案中新設了“非法獲取公民個人信息罪”,但在很多案件中,這條法律被一些法律界人士評價為“形同虛設”——判罰不重,且將很多常見的非法行為排除在外。

關於出台《個人信息保護法》的呼吁從未間斷。2003年國務院信息辦啟動《個人數據保護法》的研究課題,2005年《中華人民共和國個人信息保護法(專家建議稿)及立法研究報告》出台,但時至今日,並未有專門法出爐。

西南政法大學副教授和靜鈞撰文認為,專門立法未能出台,並非是立法部門懈怠使然,就個人信息保護立法而言,這一部一般性法律要無縫對接《民法通則》、《民事訴訟法》及《侵權責任法》等原則規定,就得先對更基本的法律作出相應的修改和補充,這涉及到冗長的立法周期,其中在隱私權保護的力度及訴訟成本上要先作相當大的修改,這也牽涉到憲法性權利的修改,否則就形成“下位法大於上位法”的法理沖突。另一方面,涉及多個產業的跨部門立法活動,在中國目前的立法模式下,隨著參與部門越多,協調會更難,立法所耗費的時間會越長。

因此,和靜鈞認為應該繞開隱私權法理與民事訴訟上的糾結,直接從現有《刑法》上對侵害個人信息罪的規定入手,推動行政處罰末端體系的建立,從而推動個人信息的國家保護力度的提升。

這樣的看法代表了法律界的共識:在公民維權和商業誠信有待培育的社會現實環境中,要遏制個人信息泄露,政府必須承擔重任,以行政力推動各種機構的行為,堵住信息泄露的源頭。

法律乏力之后,政府被給予更多期待。張軍律師介紹,從美國的經驗看,政府在保護個人信息上的責任有兩個,一個是管好自己的下屬機構,另一個則是為市場競爭制定好規則,讓商業機構遵守保護個人隱私的規定。

個人隱私泄露在美國也是一個讓公眾和政府感到困擾的問題,甚至發生過惡性案件。張軍介紹,歷史上曾有一個事件:辦理強奸案的警察泄露了被害人的地址,媒體記者找到被害人採訪,讓這名被害人承受了巨大的壓力。

現在,美國政府越來越將保護個人信息作為政府部門重要的責任,在當地法規中,如果一個政府部門向客戶承諾不會將個人信息移作他用,這意味著不僅不能給任何其他商業機構,也不能給政府內部的其他機構,除非有法院証明需要提供。如果政府部門泄露了個人信息,輕的構成瀆職,嚴重的可以構成刑事犯罪。

“伊拉克、阿富汗戰場上陣亡的美國士兵回國安葬,如果家屬不同意,政府就不能公開他的葬禮信息。” 現在,對個人信息的保護已經成為美國社會和政府的共識。

特別是在一些個人信息泄露案件中,受懲處的總是個人,商業機構安然無恙,這樣的結果自然給更多的違法行為以鼓勵。游偉教授認為,現實環境下,政府對泄露信息的機構進行追責,實行行政處罰,是遏制信息泄露最有效的手段。“對於那些大型商業機構來說,販賣客戶信息並非為了‘賣錢’,更有可能是與購買信息者達成商業協議,‘共享’客戶信息,以此獲取更多的收益,這樣的違法行為,應該予以嚴厲的打擊。”

“政府的重視非常重要,政府的舉措對社會具有引領性、導向性。”游偉說。

|  |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間