2012年11月06日10:13 来源:人民网-财经频道

“希望能早日实现利用由藻类生产的油驱动喷气式飞机飞翔” ,日本IHI公司新事业推进部生物计划组负责部长成清勉这样说道。

IHI NeoG Algae合同公司的各位(右起第3位是藤田朋宏社长,第4位是成清勉副社长。)

2011年8月,IHI和开展微生物育种及产业应用业务的Neo Morgan研究所、从事藻类研发的Gene & Gene Technology公司(G&GT)3家企业共同设立了IHI NeoG Algae联合公司。社长由Neo Morgan研究所社长藤田朋宏担任,副社长由IHI的成清担任。设立联合公司的目的在于实现藻类生物燃料商业化。三方力争在2020年实现这一目标。

全球市场规模达8000亿日元

由于温室气体大量排放,全球变暖对策已成为目前亟需解决的课题,在这种情况下,作为可再生能源的生物燃料受到了很大关注。现在生物燃料的主流是以玉米和甘蔗为原料的生物乙醇,但为了不影响粮食供求,目前不以粮食为原料的“新一代生物燃料”的研发正在加速。其中备受期待的是可产生油的藻类。藻类中存在可通过光合作用,利用水和二氧化碳生成油的品种。

新一代生物燃料主要将农业残渣及木材等作为原料。不过,利用酵母使这些原料中所含的纤维素发酵等制造工艺较为复杂,因此需要具备较高的技术实力,还会花费大量成本,要实现商业化面临比较大的困难。

与之相比,藻类由于仅需收获并榨油,因此制造工艺较为简单。而且,在生物燃料中,其单位面积产油量最高。据称有些藻类的产油量能达到玉米的200倍以上。

因此,目前以美国为中心,欧洲、韩国及中国也在加速进行相关研发。特别是美国,正举国推进藻类燃料的商业化,例如奥巴马总统在今年2月于迈阿密大学所做的演讲中就提到,在运输领域,藻类燃料与天然气同样是大有前途的石油替代能源。

有预测称,在实现商业化之后,藻类燃料的全球市场规模将达到8000亿日元,为了开拓这个成长市场,全球各国纷纷开始采取积极行动。

在日本,知名企业也相继涉足该领域,加速进行相关研发。IHI就是其中一家公司。

除了IHI之外,还有吉坤日矿日石能源公司及电装公司的研发小组,2012年5月,3家公司作为发起人设立了“微藻燃料开发推进协议会”。3个研究小组齐心协力加速推进使用微藻的生物燃料的研究及技术开发,同时还呼吁国家重视藻类燃料的有用性,以争取财政支援。

繁殖速度极快且耐杂菌

藻类燃料实现实用化所面临的最大课题在于削减生产成本。

例如,玉米和西红柿都是经过漫长岁月,通过反复杂交等不断进行品种改良,才培育成为食品。藻类也是同样,如果仅采集及培养可生成油的品种,产油量过少,繁殖速度过低,非常不合算。必须进行改良。

藻类中有几个品种可以生成油,选择哪种藻类,或如何找出可产生更多优质油的藻类并对其进行品种改良,这掌握着事业成功的关键。因此,吉坤日矿日石能源研发小组着眼于“眼虫藻(Euglena)”,电装研发小组选择了“细微绿藻(Pseudochoricystis)”,各国和各个企业分别找出不同的藻类,自行推进相关研发,以最大限度发挥出该品种的产油能力。

其中,IHI认为“可实现商业化”,作为进军该市场撒手锏的,是名为“榎本藻”的藻类。

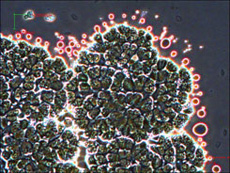

“榎本藻”。渗出的是油。 从榎本藻中提取的油

榎本藻正如其名,是由神户大学研究生院人类发达环境学研究科人类环境学专业教授榎本平研究开发的,其特点在于繁殖速度极快,且耐杂菌。联合公司出资方之一的G&GT,实际上就是榎本教授为了推进榎本藻研发及培养地开发,夫妇两人于2005年设立的风险企业。

正因为不是藻类专家,所以才能成功?

榎本教授是医学博士,专业领域为分子生物学。长年以来一直在研究癌细胞的繁殖原理等。藻类研究并不属于其专业领域中的内容。不过他认为,从分子生物学的角度出发,或许可以加快藻类的繁殖速度,因此决定着手进行研发。

实际上,从很久以前,作为石油替代燃料,可生成油的藻类就受到了全球各国的关注。日本也不例外。不过,实现商业化完全没有眉目。榎本教授对这种状况感到非常焦急,因此产生了要自己有一番作为的想法。

在种类繁多的藻类中,有一种藻类由于可转化为生物燃料的油分含量较高、品质也较好,因此受到了全球各国的的关注,那就是“布朗葡萄藻(Botryococcus braunii)”。

不过,其繁殖时间需要2周,繁殖量仅为原先的2倍,速度非常慢,作为生物来说也比较脆弱,因此很难实现商业化。所以美国正通过转基因技术进行品种改良,设法提高生产效率,但进展并不顺利。

而榎本教授认为,微藻转基因比较难。于是他就想,如果应用自己专业领域的动物细胞繁殖技术,或许能提高其繁殖速度。

经过过滤及干燥之后的榎本藻。由于含有大量油分,因此点火即燃。

经过反复摸索之后,榎本教授最终成功实现了布朗葡萄藻的改良,实现了约为原先1000倍的繁殖速度。这就是榎本藻。或许可以说,反而正因为不是藻类专家,所以才能取得成功。(日经能源环境网 供稿)