2014年03月27日08:22

明確個人的利潤貢獻

“我想不出什麼提高效率的好辦法,只是認真踏實干活”,在洗衣機生產線上工作的一名20來歲的女員工這樣笑著說道。但她並不是沒有任何獎金,她的工資單裡,有一項代表無遲到無缺勤的“全勤獎金”。由此可見,沒有因為缺勤造成排班和生產的混亂也是員工的一個考評項目。

“人單合一”

隻要是海爾員工,沒有人不知道這四個字的含義。“人”指員工個人,“單”指客戶的訂單,代表客戶的需求。“人單合一”就是讓員工與用戶融為一體,員工在為用戶創造價值的同時體現出自身的價值。這樣,員工成為自主創新的主體,使企業與員工之間形成一種新關系。當然,每個員工對企業的貢獻要公之於眾。

大約從2005年開始,“人單合一”這個詞成了張瑞敏的口頭禪。設置在工廠生產線的終端正是實現人單合一、向“全員CEO”的目標邁進的工具。

這樣的機制並不僅僅體現在工廠。“請用智能手機掃描條碼”,在上門配送商品以及上門維修的時候,海爾服務人員會把挂在胸前的ID卡遞給顧客。顧客用智能手機的攝像頭掃描條碼后,屏幕上會出現對服務人員進行評價的畫面。

評價的內容包括儀容、用語、態度。評價的結果當然也與人事評價挂鉤,並最終反映在薪酬之中。海爾旗下物流公司的服務人員說:“就算不在上司的眼皮底下,也不能偷懶。”

海爾推行這樣的人事和考評制度還不到十年,目前還處於發展階段。但這項制度並沒有停留在口號上,而是滲透到了公司的每一個角落。

沒有組織結構圖的原因

對於組織的存在形態,海爾有著獨特的想法。海爾發言人稱,“我們沒有組織結構圖。對於集團內部的劃分,公關部門也不清楚”。原因是“經常要改動,制作結構圖沒有意義”。

過去,海爾曾有過短短數年將組織結構改變40來次的“壯舉”。張瑞敏秉持“沒有成功的企業,隻有時代的企業”這一經營理念,在他看來,要想適應瞬息萬變的時代,組織也要靈活多變。而編制組織結構圖難免會限制組織的形態,使之僵化。這不是海爾想要的結果。

張瑞敏有一個非常出名的故事。1984年,張瑞敏剛剛被派到海爾的前身——一家虧損的國營電冰箱廠擔任廠長。為了整頓次品頻出的企業風氣,他把次品冰箱堆到員工面前,親手掄錘砸爛了那些冰箱。

在那個時代,冰箱還是高價貨,就算略有殘次,也可以當做“等外品”賤賣,或是處理給員工。但張瑞敏不允許這樣的事情發生。

為了實現遠大理想,張瑞敏掄起大錘砸向了自家的產品。現在,他又向公司組織掄錘,不斷重復著破壞與創造。

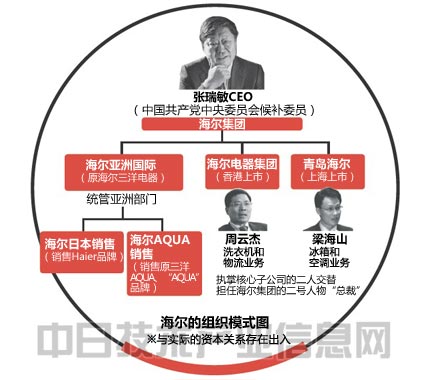

張瑞敏在2013年宣布,海爾集團的二號人物——執掌業務的總裁職位將採用輪換制。分別擔任“青島海爾”以及“海爾電器集團”一把手、同為“六零后”的梁海山和周雲杰將輪流擔任海爾集團的總裁。

對於繼承人的人選,張瑞敏表示,“由我來決定不合適。應該讓候選人相互競爭,通過成果來判斷誰更有資格”。由此可見,就連一把手的選拔,張瑞敏也打算推行公開透明的成果主義。

話題回到開篇提到的年輕人汲彪,對於5年乃至10年之后的自己,汲彪有著怎樣的期望?

他毫不猶豫地回答:“到那個時候,海爾還不知道有沒有現在的部長這個職位呢。到那時,我希望掌握周圍需要的技術,成為在其他公司也能派上用場的通用型人才。”

據說在創建之初,海爾曾經參考了鬆下等日本企業的管理系統。但出於對大企業病的擔憂,該公司又推行了現在這種徹底的成果主義。

究竟二者孰優孰劣,恐怕是見仁見智。但是,單從之后海爾與日本家電企業之間業績和活力的差距來看,在當前階段,可以說海爾略勝一籌。(作者:西 雄大,中川 雅之,日經技術在線!供稿)

|